淮陽古稱宛丘、陳、陳州,位于河南省東部周口市10縣市中心,屬周口市。清雍正十二年置淮寧縣,1913年改淮寧縣為淮陽縣,轄21個鄉、鎮、場。面積1469平方千米,人口135萬。本區屬暖溫帶大陸性季風氣候,年平均氣溫14.3°C,年降水量741.2毫米,無霜期216天。區內主要有紡織、食品、機械制造等行業。主要土特產有黃花菜、槐山羊、陳州驢等。旅游景點有太昊陵建筑群、龍湖、平糧臺古城遺址等。

行政區劃

淮陽縣轄7個鎮、11個鄉:

鎮:城關鎮、新站鎮、魯臺鎮、四通鎮、臨蔡鎮、安嶺鎮、白樓鎮

鄉:朱集鄉、豆門鄉、馮塘鄉、劉振屯鄉、王店鄉、大連鄉、葛店鄉、黃集鄉、齊老鄉、鄭集鄉、曹河鄉

歷史沿革

據傳原始社會時期,淮陽為太昊伏羲氏和神農氏都之。夏屬豫州境。禹受命將堯姓封于陳。殷封虞遂于陳。西周初,武王封妨滿為陳侯,陳為周十二大諸侯國之一。春秋末,楚滅陳。戰國末楚頃襄王遷都于陳,陳為楚都。秦置陳縣,初屬豫州潁川郡,后屬陳郡。二世元年(前209年)陳涉率農民起義軍都于陳,號"張楚"。西漢,高祖七年(前200年)置淮陽郡。高祖十一年(前196年)置淮陽國,陳縣屬之,隸兗州。東漢明帝改新平為陳國,章帝改為郡,陳縣屬之,隸豫州刺史。三國時為魏地,陳縣屬陳郡。明帝封植為陳王,遂改郡稱國,后復作郡,隸豫州。唐宛丘縣析置新平縣,屬陳州淮陽郡,隸河南道。宋宛丘縣屬陳州淮陽郡,后升淮寧府,隸京西北路。元宛丘縣屬陳州,隸陳梁路。明廢宛丘縣人陳州,屬開封中書省。清初仍明制,隸河南布政使司。民國2年(1913年),裁府復縣,改淮寧縣為淮陽縣,隸河南省。

中華人民共和國建立,淮陽縣屬淮陽專區,隸河南省。淮陽專員公署,治淮陽。1953年,淮陽專區撤銷,縣改屬商丘專區。1959年,商丘專區撤銷,縣改屬開封專區。1962年,恢復商丘專區,縣再改屬之。1965年,置周口地區,淮陽縣從屬至今。

經濟發展

2004年,全縣實現生產總值59.86億元,比上年增長18.6%。其中第一產業增加值23.56億元,增長32.4%;第二產業增加值26.31億元,增長6.5%;第三產業增加值9.99億元,增長15%。全社會固定資產投資總額16億元,增長30.7%。全年完成財政收入1.21億元,增長6.4%。年末金融機構各項存款余額29.77億元,各項貸款余額29.38億元,分別增長14.19%和6%;城鄉居民儲蓄余額27.5億元,增長17.2%。城鎮居民人均可支配收入5338元,增長32%。

工業經濟快速增長。深入實施工業興縣戰略,進一步擴充工業經濟總量,以塑料制品、棉花紡織、醫藥制品、食品加工、皮革加工、木材加工、精細化工、生物工程等項目為重點,新上工業項目27個,總投資12.33億元。加快國企改制步伐,重點解決了龍都制藥廠、申龍公司的債務問題,完善衛生材料廠、磚瓦廠的破產程序,催生6個糧食企業,激活部分國有企業的活力。狠抓安全生產,全年事故發生率比上年下降75%,事故死亡率下降62%,促進了工業經濟的持續快速增長。全縣共完成工業總產值74億元,增長8.6%;實現工業增加值21.74億元,產銷率達102%。工業經濟效益綜合指數為150。

農村經濟全面發展。全縣實現農林牧漁業增加值23.56億元,增長32.4%,落實糧食直補資金1661.8萬元,農業稅稅率下降3個百分點。鞏固優質小麥、花生、蘆筍、楸樹、煙葉、黃花菜及其他果蔬、花木等特色無公害農產品生產基地,建立淮周路生態農業長廊。大力發展牧畜養殖業,全縣規模以上養殖場達2700多個,涌現出一大批養殖專業村和專業戶,畜牧業總產值占農業總產值的比重達31.1%,成為農村經濟的支柱產業。狠抓農田水利基本建設,重點改造古蔡河和55個百畝除澇片,新增有效灌溉面積1330多公頃,有效改善了農業生產條件。大力推進農業產業化,增強申龍紡織、宏達脫水及劉振屯板材加工等一批龍頭企業的帶動能力。開發沼氣能源,在王店鄉大李村建立周口市農村沼氣推廣示范點,全縣新建沼氣池210個、在建50個,有力推動了農村新能源的推廣利用。加大扶貧開發力度,爭取到全省小額信貸試點縣,新上財政扶貧項目44個、以工代賑項目16個,投入資金1489萬元。

項目建設成效顯著。深入開展“項目建設年”活動,全年共篩選、運作投資500萬元以上的重點項目55個,其中工業類27個、農業類4個、城市基礎設施類11個、交通能源類4個、商貿流通類4個、社會事業類5個,合同金額19.94億元,實際到位資金12.27億元。在全市項目建設暨招商引資督察評議驗收中名列第一。文化旅游城建設步伐加快。堅持走“以城建帶旅游,以旅游促城建”的路子,全年累計投入城市建設資金3.6億元,同比增長114.3%。積極爭創旅游品牌,提高淮陽知名度。被省政府定為全省8個旅游業重點發展縣之一,太昊陵被定為全省5大重點建設景區之一。全年全縣各類景區景點共接待游客78萬人次,門票收入738萬元,增長75.7%。加強出口創匯和勞務輸出,積極發展外向型經濟。全年完成進出口交貨值2931萬美元,實現出口創匯499萬美元,占市下達任務的116%;勞務輸出23萬人次,創收5億多元。

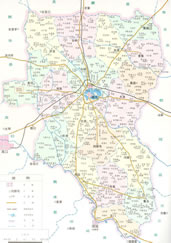

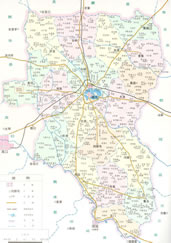

交通狀況

淮陽縣位于河南省東部,居周口地區之腹。地理坐標位置:北緯33.20'至34.00',東經114.38'至115.04'。南北長56公里,東西寬40.6公里,東南、西北最大長度73公里,總面積1467.85平方公里。東與鹿邑、 鄲城、沈丘三縣毗鄰,城關距鹿邑縣城66公里、鄲城縣城28公里、沈丘縣城槐店鎮57公里;西與周口市、西華縣接壤,城關距周口市30公里、西華縣城39公里;南隔沙河與中心城市項城、西鄰商水相望,城關距項城市區38公里、商水縣城36公里;北與太康縣交界,城關距太康縣城33公里。縣城(城關回族鎮)距省會鄭州市214公里。

現代化的交通線路為淮陽的發展打下堅實的基礎。淮陽東靠京九,西依京廣,南臨漯阜,北枕隴海,距新鄭國際機場僅180公里。南洛、大廣、商周、三條高速公路和106國道穿境而過,省際、縣際及城鄉公路四通八達。沙河樞紐工程的竣工,使水上運輸由沙河入淮河、長江,直達項城市區、南京和上海。全縣電力充沛 , 程控電話連接城鄉,直通國內外。

社會事業

社會各項事業不斷進步。加大科學技術推廣應用力度,提高科技對經濟發展的貢獻率;開展中小學危房改造,鞏固基礎教育,淮陽一中被命名為國家外語教學實驗學校;加強衛生建設,高標準完成既往有償獻血人員普查登記等任務;提高社會保障能力,全年發放“三金”3462萬元,安排下崗職工5700人,救助農村特困群眾4940戶、14035人;啟動百村綜合整頓治理工程,推動農村大局穩定和經濟快速、健康發展;加強國土資源的管理和儲備,加大水污染治理力度,促進了人口、資源與環境的協調可持續發展。

城市建設

城市面貌煥然一新。全線貫通了總長28公里的二環路,拉出了50平方公里的城市框架,拓展了淮陽縣城廣闊的發展空間。全面改造了老城區,開發了新城區,修建了羲皇文化廣場,基本恢復了太昊陵原貌;美化、綠化、亮化了龍湖風景區,打通了內環湖觀光大道,修建了外環湖路,使內湖相通、外湖相連,龍湖風景區整體提升了品位。完成了長達15公里的龍都路和東環路、南環路、進步北大街綠化改造,人均綠地面積增至16.5平方米。完善了 城市供水和天然氣管網等基礎設施,城市功能進一步完備,城市面貌大大改觀,水清、路暢、草綠、花妍,白天美,晚上亮,人居環境更加良。

旅游資源

2005年全省旅游規劃把淮陽確定為五大旅游區東部尋根與宗教文化旅游組團的中心城市,被省文明委命名表彰“全省創建文明城市先進 城市”。文化旅游產業發展壯大。 修繕了畫卦臺、弦歌臺等景點,拆遷近10萬平方米違章建筑,恢復了太昊陵875的占地面積,恢復了部分原有古建筑。成功舉辦了首屆中華姓氏文化節、姓氏文化尋根游活動和每年一度的“羲皇故都”朝祖會,開創了旅游業發展“春季朝祖會,秋季尋根游”和兩年一屆的中華姓氏文化節新格局,有力促進了文化旅游業的發展,提升了該縣的對外開放水平,增添了淮陽旅游業的魅力,展示了淮陽新形象,提高了淮陽知名度。2005年全年接待游客數量突破百萬人,門票收入超過一千萬元,相關收入突破億元。

這里歷史悠久,文化燦爛。相傳太昊伏羲氏都宛丘,創華夏民族遠古之文明:制網罟,教民漁獵,開畜牧業之先河;畫八卦,分陰陽,奠定中國古典哲學之基礎;造土損,制琴瑟,始有中華之古樂:定姓氏,制嫁娶,革除原始社會之群婚習俗;以龍紀官,號曰“龍師”。歷史上曾三次建都,三次為國。6500年前,人文始祖太昊伏羲氏在此定都,創下先天八卦和龍圖騰,燃升了人類文明的圣火。 5000年前,炎帝神農氏在此建都始稱陳,嘗百草藝五谷,開創了中國農業的先河。3000多年前,周武王封舜后媯滿于陳,建陳國。道教始祖老子生于陳國苦縣,這里是道家文化的發源地。"天下文官祖,歷代帝王師"的孔子,曾三次來陳,為儒家學說的形成奠定了思想基礎。

景區景點

龍湖風景名勝區:上古時代,這里一直是華夏政治、經濟、文化中心。中國文學史上第一部詩歌總集《詩經》曾載《陳風》10首。歷代文人墨客曹植、李白、李商隱、張九齡、蘇軾、蘇轍、晏殊、范仲淹等文壇巨匠留下歌詠淮陽的千百名篇。縣城所在是河南省歷史文化名城——陳楚故城,位于萬畝龍湖之中。占地875 畝的太昊伏羲陵廟聳立龍湖北岸, 殿宇巍峨, 金碧輝煌,位居全國十八大名陵之首。一陵一湖一古城相輝相映,形成了11平方公里(16000畝)的萬畝龍湖風景名勝區,是海內外華夏子孫尋根謁祖、旅游觀光的圣地。厚重的歷史文化為淮陽留下了星羅棋布的名勝古跡,有史可查的達326處,其中國家級重點文物保護單位2處。太昊伏羲陵廟,中國十八大名陵之首,占地875畝,規模宏大,肅穆莊嚴,始建于春秋,增制于盛唐,完善于明清,歲月3000年,歷代帝王51次御祭;建國50載,兩位總理拜謁,威嚴有加的朱镕基總理,虔誠謁陵之后,一改從不題詞的常規,欣然題寫“羲皇故都”匾額。民間祭祀活動綿延千年歷久不衰,初春時節,周圍五省數百縣市農民云集進香,日均20萬人,歷時一個月;農歷每月初一、十五,均有盛大祭祀活動。太昊陵祭祀活動,作為中國規模最大的民間廟會已列入我國非物資文化遺產。平糧臺古城遺址,是迄今為止發現的 我國唯一一座有史書記載的原始社會時期的兩代帝王(太昊和炎帝)都城遺址。考古發掘出九個“中國之最”,其中陶排水管道的出土,把我國城市建設歷史推進到4700年前,史學界稱之為“華夏第一城”,被譽為“二十世紀最有價值的考古發掘”。縣級以上文物保護單位47處,淮陽縣城所在地就是省級歷史文化名城——陳楚故城。東漢時期的陳王劉崇墓,是至今考古發掘規模較大保存完整的磚石結構墓。

太昊陵:位于河南省淮陽縣,傳說是“人祖”伏羲氏即太昊定都和長眠的地方。陵墓位于淮陽縣城以北的蔡河邊。太昊陵包括太昊伏羲氏陵和為祭祀地而修建的陵廟,是我國著名的三陵——太昊陵,黃帝陵、大禹陵之一。原占地面積875畝,是一座氣勢磅薄、規模雄偉、殿圖豪華的古代宮殿式建筑群。歷來被稱為“天下第一皇朝祖圣地。”太昊伏羲陵廟,中國十八大名陵之首,占地875畝,規模宏大,肅穆莊嚴,始建于春秋,增制于盛唐,完善于明清,歲月3000年,歷代帝王51次御祭;建國50載,兩位總理拜謁,威嚴有加的朱镕基總理,虔誠謁陵之后,一改從不題詞的常規,欣然題寫“羲皇故都”匾額。民間祭祀活動綿延千年歷久不衰,初春時節,二月二廟會達30萬人,歷時一個月;農歷每月初一、十五,均有盛大祭祀活動。太昊陵祭祀活動,作為中國規模最大的民間廟會已列入我國非物資文化遺產。2008年,因超過八十二萬人次赴太昊陵廟會祭拜,創下了上海大世界基尼斯“單日參與人數最多的廟會”的世界紀錄。

蓍草園:陵墓的后面是“蓍草園”。《淮陽縣志》記載:“太昊陵后有蓍草園,墻高九尺,方廣八十步。”此為淮陽的八景之一——“蓍草春榮”。傳說伏羲就是根據白龜龜背圖案,采來蓍草“揲蓍畫卦”,創下了先天八卦,所以被稱為“神蓍”。據說全國只三處生長此草:一為山東曲阜,一為山西晉祠,再就是太昊陵了。因此草稀有,歷代帝王每當春秋二季派大員前采朝拜人祖,返京復命時都必須帶回一束蓍草作為到了太昊陵的信物。太昊陵除中軸線上的主體建筑外,在統天殿和顯仁殿之間的外側,東有三觀:岳飛觀、老君觀、元都觀。另有火神臺;西有四觀:女蝸觀、玉皇觀、天仙觀、三清觀。這七觀,現僅存岳飛觀,其它六觀有待恢復。在太昊陵,傳說中的各神不說,就連玉皇大帝也只能配享香火。

特色美食

陳州蘇義忠燒雞:淮陽北關的蘇義忠燒雞店是以經營燒雞為主,兼營羊頭、羊肉、豆腐皮的清真熟食店,位于國家4A景區太昊伏羲陵景區的西北角。數十年來,蘇義忠先生潛心鉆研,廣取各地名吃之長,創造出了獨門秘方,使蘇家燒雞享譽豫東。目前的蘇義忠燒雞以制作獨特、形色美觀、肉爛脫骨、營養豐富而聞名豫東大地,倍受各界人士的青睞,凡品嘗者無不拍手稱絕。知名畫家藍天野(《封神榜》中姜子牙的扮演者)品嘗后稱贊不已,說蘇義忠燒雞肉鮮味美,陳州一絕。歷年龍都朝祖會期間,海內外來淮作家、書畫家都點名要蘇義忠燒雞,并感嘆其五味俱佳,欣然命筆題字作畫,使得蘇義忠燒雞聲名遠揚。

朱麻子燉肉胡辣湯:歷史上叫"朱家胡辣湯"。朱麻子叫朱錦章,淮陽城內人。其先祖從宋朝開始在城北十字街西經營胡辣湯。相傳明洪武皇帝朱元璋創業之初,路過淮陽,幾天沒吃東西,人困馬乏,臥倒在北十字街口,被一位姓朱的老漢救起,獻上一碗胡辣湯,朱元璋喝后馬上清醒過來,連喝三碗,口稱"好湯、好湯!"待朱元璋即位以后,把這位朱姓老漢宣召到宮廷御膳房,專司湯膳。自此,朱家胡辣湯名聲大振,朱家也以此為業經營至今。朱麻子自民國時從父輩手中接過做湯技術后,又經一番苦心經營,創制了燉肉胡辣湯,所以現在叫朱麻子燉肉胡辣湯。

淮陽餛飩:始于民國初年。當時的飯業老板范好德以經營餛飩、小籠包子出名。為了創出牌子,他走南闖北,吸取南北諸家餛飩之長,結合淮陽人的口味,創出了帶有淮陽地方特色的風味小吃。該小吃"文化大革命"中曾一度絕跡,1980年前后城內開始恢復經營。它繼承了淮陽餛飩的傳統工藝,保持了地方名吃的獨特風味。目前,城關各夜市,餛飩攤點云集,食客經常暴滿。

張家驢肉湯:系清湯燉驢肉而成,此湯肉湯分明,肉爛而不膩,湯色白似乳,濃郁開胃,香味撲鼻。或伴食、或下酒、細細品之,余味悠長。自清道光年間到建國初,縣城內驢肉湯均有張家獨家經營。當時此湯遠近聞名,不論是達官貴人,還是過往商賈,乃至鄉村野夫,都以在淮陽縣城能喝到張家驢肉湯為一大樂趣。

燒蒲菜:是淮陽獨有的名菜,被列為河南省地方名菜之一。它以城湖特產蒲子下端的嫩蕊為原料,加配佐料燒制而成。燒蒲菜可單獨燒制,也可與肉、魚、蛋拼合燒制。種類有蝦仁燒蒲菜、蛋黃燒蒲菜、魚片燒蒲菜等。不論哪種燒蒲菜,均色白如玉,鮮嫩清香,別具風味。每逢夏秋季節,縣內各餐館均把燒蒲菜作為淮陽地方名菜招攬食客,好客的淮陽人也常以燒蒲菜為領頭菜來宴請嘉賓。

蓋家鍋盔:由本縣黃集鄉蓋莊蓋老殿始創于清光緒末年,傳其子蓋長榮,先后兩代。其鍋盔無磺、無堿、饃味香甜。做法是:用開水燙面提酵,接面二至三次,上杠搋軟,再用手反復搓揉,達到光滑油亮,色如雪團。做成圓餅(或半圓),靠鍋邊粘貼,武火燒成一面喧白一面焦黃,不霉不壞,出鍋后就是味道鮮美、外焦里軟的獨特鍋盔。

方布袋燒雞:名字來由現在的方家長輩乳名布袋而來,其燒雞制作口味香濃而又不膩,遠近聞名,制作工藝以及作料暫時不得而知,其他幾種(比如符離集燒雞)均不比方布袋。而其豆腐把(薄豆腐切成條煮制而成)正是用這種燒雞的制作程序以及作料制作而成。淮陽人出外多日回來必嘗一口方布袋燒雞和方布袋豆腐把,家宴酒席必不可少。

地方特產

淮陽黃花菜:菜條豐潤,色澤金黃,質地筋脆,營養豐富,味道鮮美,而且獨具七蕊,據調查除淮陽之外的任何地區種植的黃花菜皆為六蕊,即使根系是從淮陽縣挪出的黃花菜亦是六蕊,是黃花菜中的極品。早在漢朝時期就已聞名全國,成為朝圣的貢品。宋朝大文學家蘇軾到陳州(淮陽古稱陳州)郊游時,品嘗過淮陽黃花菜后,在陳州蘇坡亭寫下“莫道農家無寶玉,遍地黃花是金簪”的千古佳句,給予極高的贊譽。淮陽人民以此為榮,把淮陽黃花菜改名為“金針菜”。 淮陽黃花菜是難得的保健品。據《本草綱目》記載,黃花菜具有健腦、益智、抗衰老等;提起金針菜,還有一段不平常的故事呢?據說,秦朝未年,陳勝、吳廣率領農民起義軍攻下陳州(今河南淮陽縣)建都稱王時,士兵們在兵荒馬亂中,把生機旺盛的黃花菜踐踏得不成樣子,當地有個名叫金針的姑娘,看到這種情況十分痛惜,于是就對其精心管理培植,結果黃花菜又死而復活。棵棵長得亭亭玉立,開滿醉人的鮮花。后來,人們為紀念金針姑娘,就把黃花菜起名叫金針菜。

淮陽“泥泥狗”:造型古拙、怪誕,色彩艷麗,以黑色墊底,周身施以五彩紋飾。品種約有數百種,多為奇禽 異獸或人、獸同體,諸如“人面猴”、“人面獸”、“猴頭燕”、“九頭鳥”、“人頭狗”、“雙頭狗”、“ 多頭怪”等等。其中,“人面猴”的形象被視為“人祖猴”,其造型肅穆、神圣,絕無一般玩具中動物猴的頑皮神態。“泥泥狗”中奇禽怪獸的造型,已超越自然中的現實形體,藝人憑直觀感覺進行創造。那些具有再現“女性生殖崇拜”的紋飾符號,隨藝人本能的直覺感受,施繪在虛幻、神秘的怪異形體上,釋放出一種原始圖騰藝術的魅力,使古老的泥塑藝術具有強烈的視覺沖擊力和現代感。

蒲菜:是蒲根剝去硬皮后的嫩芯。淮陽蒲菜歷史悠久,傳說早在春秋時期,孔子周游列國被困陳、蔡,絕糧7日,就是靠蒲菜維持生命的。從此,蒲菜成為別具風味的名菜。淮陽蒲菜有許多特點:生菜水靈白皙,鮮艷嫩脆,別號“淮陽大蔥”。外地蒲菜麻嘴,而淮陽蒲菜生吃甜脆爽口。淮陽蒲菜燒、炒、燜、煮各具特色,都是淮陽地方風味一絕,外地旅客品嘗后贊不絕口,引以為奇。

槐山羊:是我國山羊良種之一,淮陽為中心產區。它具有體質結實,毛細而勻,皮質細密而有彈力。產肉性能好,屠宰凈肉率為38.9%。肉質鮮嫩,膻味小,是皮肉兼用型優良品種。槐山羊板皮具有皮質厚、板面細、油性好、韌性好、彈性強等優點,是制作各級皮革制品的優良材料,在航空工業上也有一定的用途。槐山羊板皮在國際市場上稱作漢口路槐皮,很受歡迎,遠銷美、英、法、德、西班牙、意大利等十幾個國家和地區。

布老虎:是一種古代就已在中國民間廣為流傳的玩具,它品種繁多,流傳廣泛,是一種極具鄉土氣息的民間工藝品。在中國人心里,老虎是驅邪避災、平安吉祥的象征,而且還能保護財富。它寄托著人們對美好生活的向往與追求,因此至今仍受到人們的廣泛喜愛。農歷五月初五端午節期間,民間盛行給兒童做布老虎,或者用雄黃在兒童的額頭畫虎臉,寓意健康、強壯、勇敢。布老虎的形式多種多樣,有單頭虎、雙頭虎、四頭虎、子母虎、枕頭虎、套虎等。 在太昊陵,尤其是農歷二月二至三月三的太昊伏羲陵古廟會上,隨處可以看到琳瑯滿目的布老虎,有單頭虎、雙頭虎、直臥虎、玩具虎、枕頭虎等,形態各異,大小不一。這些老虎不是深山老林中那種兇猛的野獸,而是裝飾化、人格化了的布玩。它們造型天真活潑、稚氣可愛,活像一個個惹人喜愛的孩子,它們雖然不再是老虎的自然形態,可是,當人們看到它們時仍以為虎。

|