|

永濟市古稱蒲坂,史為舜都,地處山西省西南端,晉、秦、豫“黃河金三角”區域中心,總面積1221.06平方公里,全市轄7鎮3個街道,人口43萬。1994年1月經國務院批準撤縣設市。

行政區劃

永濟市轄3個街道、7個鎮:

街道:城西街道、城北街道、城東街道

鎮:虞鄉鎮、卿頭鎮、開張鎮、栲栳鎮、蒲州鎮、韓陽鎮、張營鎮

歷史沿革

古稱蒲坂,相傳為舜帝之都。戰國時屬于魏國,稱蒲邑。秦置蒲坂縣,王莽時改蒲城。東漢復名蒲坂縣。隋開皇十六年(596年)析蒲坂縣置河東縣,大業二年(606年)省蒲坂入河東縣。至明洪武二年(1369年)省河東縣入蒲州。清雍正六年(1728年)升為蒲州府,并設附郭永濟縣,以境內永濟渠命名。1912年廢府存縣,1958年與安邑、解虞、臨猗三縣合并為運城縣(現運城市)。1961年析運城縣復置永濟縣。1994年1月撤縣設市,目前隸屬于地級運城市。

經濟發展

永濟的工業以輕工業為主,有國家大型企業鐵道部北車集團電機廠,為全國鐵路電機城,還有兩座大型發電廠。農業主產小麥、棉花、淡水魚等。

圍繞建設山西南部的綠色食品基地和園林式工貿旅游城市兩大目標,永濟市大力實施富民強市兩大工程,按照農業穩市、工業強市、商貿活市、旅游造市、科教興市、城建拉動、公路帶動、電力先行的工作思路,加快推進工業化、城鎮化、市場化、信息化和農業產業化五大進程,使全市經濟建設和社會各項事業保持了良好的發展態勢。

截止2003年底,全市完成國內生產總值25.37億元,同比增長12.1%;規模以上工業增加值10億元,同比增長20%;財政總收入1.7216億元,同比降低6.9%;城鎮居民人均可支配收入6507元,同比增長11.8%;農民人均純收入2727元,增長9.8%;固定資產投資5.87億元,同比增長52.81%。

農業工業

近年來,永濟非常重視農業產業化發展,緊緊抓住全市五大龍頭企業,促進全市農業增效、農民增收和農村經濟的繁榮穩定。一是以忠民集團、強盛集團、晉美油脂有限公司三大企業為依托的棉花系列產品加工,帶動了全市棉花種植業發展。其中忠民集團總資產達3.8億元,年可加工各種油脂原料55萬噸,籽棉8萬噸,生產食用油8萬噸,粕30萬噸,鋸齒棉30萬噸,實現利稅3800萬元,是我國中西部地區最大的食用植物油加工企業。二是以粟海集團為依托的肉雞系列產品加工,帶動了全市肉雞飼養業發展。該企業年可加工肉雞2500萬只,生產各種飼料13萬噸,帶動了周邊20余個縣(市、區)80余個鄉鎮3000多個農戶從事肉雞飼養,成為我國中西部地區規模最大的肉雞飼養、加工、出口一體化龍頭企業,2001年躋身“全國民營企業500強”。三是以十二大蘆筍加工企業為龍頭的蘆筍生產、加工和出口基地,出口量占全國50%以上,每年為農民提供收入8000萬元,加工旺季可解決農村勞動力3萬余人從事蘆筍加工生產。四是以鸛雀樓乳業和超人奶業為龍頭的乳制品加工企業,帶動了全市奶牛養殖業發展。五是以東風牧草有限公司為龍頭的牧草工業,帶動全市牧草業發展。目前,全市共有忠民集團、粟海集團兩個國家級龍頭企業,強盛集團、晉美油脂、中糧大寶、廈門國貿、華鑫五大省級龍頭企業。受龍頭企業的拉動,永濟市種植業和養殖業結構日益得到優化,全市棉花種植面積達到37萬畝,蘆筍采筍面積8.5萬畝,經濟林面積16萬畝,蔬菜面積4萬畝,奶牛1200頭,飼養肉雞300萬只,養殖水面1.2萬畝,是全省優質糧食生產基地,優質棉花生產基地,全省最大的水產養殖基地。

永濟市共有規模以上企業52家,市管以上企業8家,三資企業6家,其它企業265家。依托農、電、鋁、鐵、藥、紡、印、酒、化、材“十大潛力產品”,電力開發、電機制造、鋁鐵深加工、紡織印染、化工、制藥、油脂加工、肉雞加工、蘆筍加工和乳制品加工“十大企業集團”不斷得到發展壯大。政府實施大企業帶動戰略、工業園區帶動戰略、龍頭企業帶動戰略、招商引資帶動戰略、項目帶動戰略和民營企業帶動戰略“六大戰略”,圍繞“三電”抓服務,圍繞五園抓招商,圍繞十大潛力產品跑項目,圍繞三十個重點服務企業抓稅源,取得了顯著成效。2003年,康意制藥擴建項目、彩佳印染染整生產線等15個項目已建成投產,勤德誠紡織生產線、關鋁集團12萬噸碳素項目等10個項目將于2004年竣工,新入工業園區企業9家,全市工業經濟發展態勢良好。

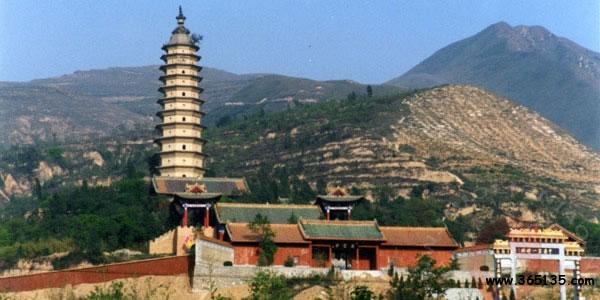

普救寺風光

文化歷史

永濟歷史悠久,人文薈萃,是中華民族的發祥地之一。境內古蒲州城瀕臨黃河,古為畿輔重鎮,曾建中都,是古代全國六大雄城之一。永濟歷代明賢輩出,舜帝、柳宗元、王維、聶夷、楊貴妃、司空圖、馬遠、楊博等堪稱歷代英杰,聲名遠揚。

“白日依山盡,黃河入海流。欲窮千里目,更上一層樓。”這首著名詩人王之渙寫的《登鸛雀樓》中的鸛雀樓就位于永濟市內黃河岸邊,它同武漢的黃鶴樓、湖南 的岳陽樓、江西南昌的滕王閣一起,并稱中國的四大歷史文化名樓,同時也是四大名樓中唯一位于中國北方和黃河岸邊的文化歷史名樓。

永濟市內的普救寺,是元代著名劇作家王實甫《西廂記》中崔鶯鶯和張生緣定三生的地方,也成了千千萬萬青年人追求愛情的圣經。“愿天下有情人都成眷屬”,也成了人們對追 求愛情的祝愿和向往。

永濟市黃河岸邊的蒲津渡遺址和鐵牛館,在1991年,黃河岸邊古蒲津渡遺址出土的四尊唐朝開元年間鑄造的每個重達60噸左右的大鐵牛,模型在人民大會堂展出,震動了世界考古界、冶金界、工藝美術界。

國家級森林公園,國家級風景名勝區——五老峰,山川秀麗,風景獨特。早在史前時代,文字出現以前,五老峰就是中國研究、解讀、傳授結繩記事《河圖》的地方。這里可以說是中國最早的研究院和大學。

國家級地質公園,國家級自然風景區——水峪口,環境優美、風景宜人,景點集中,瀑美潭幽。文物考古工作者在水峪口景區發現的北宋摩崖石刻是典型的楷體,號稱“鐵筆陰鉤、撇折豎捺、橫書較長、風骨堅挺”。值得稱到的是,一般豎寫范式都是右首為上,這篇文字則是從左往右豎讀,石工精湛,不落窠臼。經考古人員現場考證與比照,分析可能是當時瀑布湍急,石工先簡后難,先刻瀑布邊上,然后再刻瀑布靠里一邊。中條山運城段,曾發現過東漢“光和二年”、北周“大象二年”的摩崖石刻,但是史籍無考,表述不詳,且有部分漫漶不清。像水峪口景區發現的北宋摩崖石刻史籍有記,還是第一次出現。

五老峰

旅游資源

永濟旅游資源十分豐富,現存文化遺址、寶寺名剎、名人故里、山川名勝多達140余處,是晉南黃河根祖文化旅游區的龍頭。依托資源優勢,按照“誰投資、誰管理、誰受益”的旅游開發優惠政策,形成了以鸛雀樓為龍頭的西線人文景觀旅游區和以五老峰為龍頭的東線自然景觀旅游區。中國古代四大名樓之首鸛雀樓于2002年9月實現主樓竣工開放;西廂記故事發生地普救寺被評為國家4A級景區;國家級風景名勝區和森林公園五老峰開發四年,一期工程目前全面完成;唐開元大鐵牛提升保護工程、中條第一禪林萬固寺、避暑勝地王官峪、絕代佳人楊貴妃故里、神醫扁鵲廟等一批旅游景點都得到很好開發。世界情侶月已經舉辦了六屆、五老峰登山節舉辦了兩屆。受旅游產業的拉動,第三產業比重不斷上升,全市擁有11家旅行社、7家星級賓館酒店、15家大型超市商場,旅游城市功能日益健全。

普救寺位于永濟市蒲州鎮的土崗上,始建于唐武則天時期,原名永清院,是一座佛教十方院。元代王實甫《崔鶯鶯待月西廂記》中說的“紅娘月下牽紅線,張生巧會崔鶯鶯”的愛情故事就發生在普救寺內。歷經歲月滄桑,寺內殿閣僧舍均已毀坍湮沒,唯有13層、高37米的舍利磚塔(俗稱鶯鶯塔)依然屹立于土崗之上。20世紀80年代中期,依據唐代佛教寺院的布局和西廂記故事的格局修復了普救寺。現在巍峨高大的主殿、小巧玲瓏的西廂書齋、方整寬敞的塔院、崔相國夫人和鶯鶯小姐所在的佛居別墅等建筑都已落成,它們依山而筑,錯落有致。

五老峰山奇水秀,無處不綠,還有松濤、云海、奇峰、怪石、松翠、流泉、飛瀑等景觀,呈現出千姿百態的自然景致,游人到此,恰似至身于神奇的圖畫之中。五老峰獨有的“雄、險、奇、秀”的景觀會給您心靈上的震撼,是您消夏、避暑、休閑、度假、獵奇、探險的最佳選擇。五老峰原名五老山,因古代五老在此為帝王授《河圖》、《洛書》而名。《周易》成書之前,這里是河洛文化早期傳播的圣地,也是我國北方道教全真派的發祥地之一。《七鑒道書》稱之為“道家天下第五十二福地”。明清時期,五老峰興起朝峰廟會,興盛達500年之久,成為中國現代旅游業的源頭。

民風民俗

永濟道情由來已久,漢代已有萌芽,沿至唐代時基本形成雛形,是流行在古蒲坂(今永濟縣)的小劇種之一。永濟道情詞句淺顯易懂,曲調優雅柔和,古往今來深受廣大群眾喜聞樂見。道情,源于道教。原是道士云游四方,傳播道義時又唱又吟的一種勸化形式,故又稱為“道曲”、“悟聲”。道教創立于東漢,盛行于隋唐。隨著道教的發展,道教逐漸吸收了雅樂、散樂和民間音樂,發展成為“哼哼調”流行各地,又和各地的風土人情、方言土語、習慣愛好結合起來,形成了許多具有地方特色的戲曲。永濟道情就是其中的一種。

清末民初,秦東關中平原的窮人孩子都在山西蒲洲榮河, 芮城,解洲。寧夏,青海西北人都學蒲劇,就為在京城,西安混碗飯吃。學好蒲劇在秦腔里算是藝術高超的人,都是導演,都是團長。

蒲劇唱起來字正腔圓,高亢激烈,引人入勝,可謂是中國戲曲的一大瑰寶。

|