|

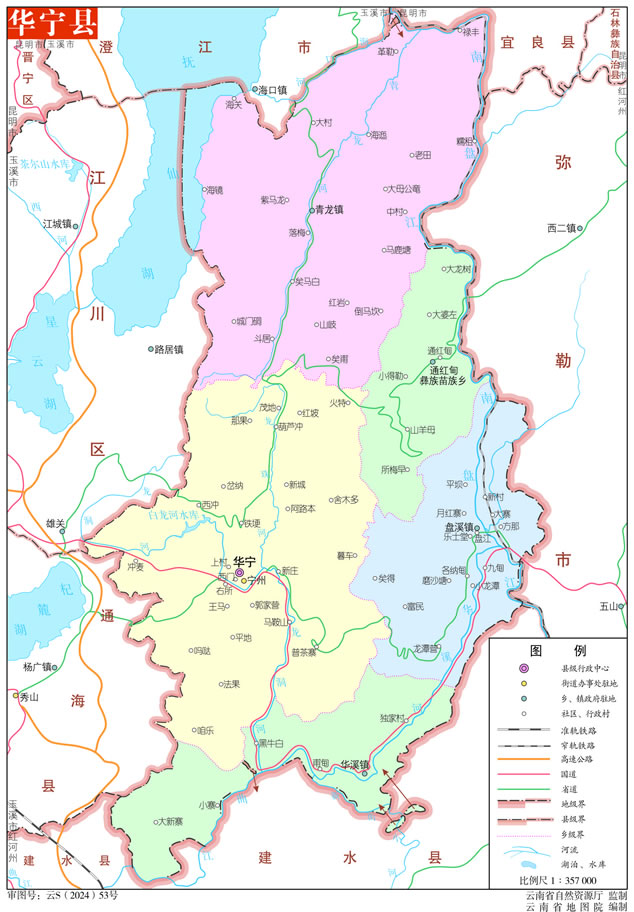

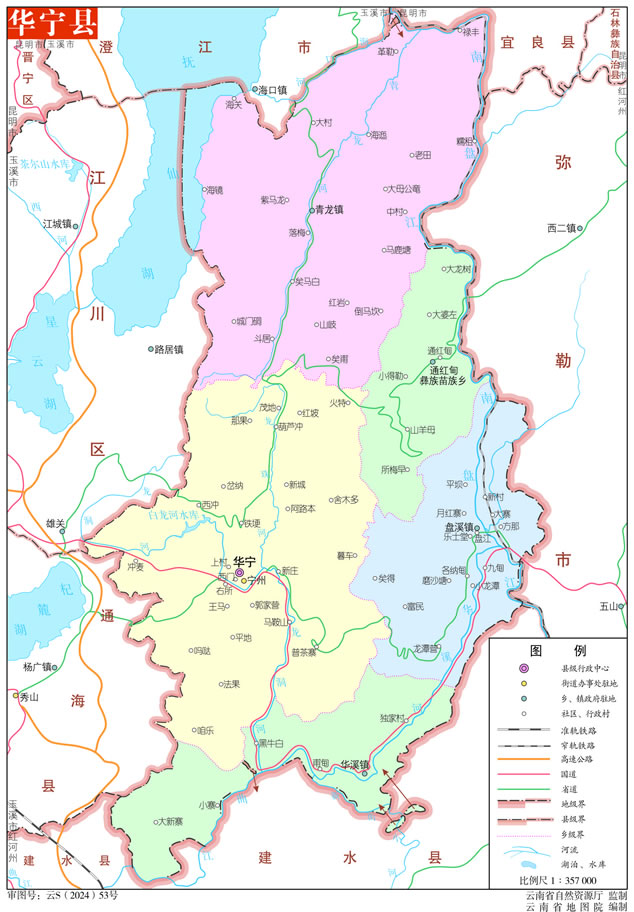

華寧縣,隸屬云南省玉溪市,地處滇中高原湖盆區的南緣,屬中山類型地貌。東接彌勒市,南連建水縣,西鄰通海縣、江川區,北倚澄江市、宜良縣。東西寬34千米,南北長59千米,總面積1313平方千米,山區面積占89%。華寧縣轄1個街道、4個鄉(鎮)。華寧縣常住人口為190425人。

華寧縣是撫仙湖、星云湖、杞麓湖“三湖”生態城市群的核心城市,也是昆河線經濟帶上的重要節點。華寧縣是云南著名的陶瓷生產窯場,是云南最大、產業鏈最齊全的風電裝備制造基地、玉溪最大的煙葉基地,產先后獲得國家園林縣城、國家衛生縣城、國家級生態示范區、“四好農村路”全國示范縣、全國生態文明建設示范縣等稱號。

【行政區劃】

華寧縣轄1個街道、3個鎮、1個鄉:

街道:寧州街道

鎮:盤溪鎮、青龍鎮、華溪鎮

鄉:通紅甸彝族苗族鄉

華寧縣地圖

【建置沿革】

華寧建置,有文字可考者,可上溯至戰國時期。戰國后期,人們把行將統一的中國劃分為九州,華寧在梁州范圍之內。楚傾襄王二十年(前279年)左右,莊躋在滇稱王后乃至秦代,華寧為滇國屬地。

漢元鼎六年(前111年),設毋單縣于今華寧縣盤溪,隸牂牁郡(郡治在今貴陽附近)。元封二年(前109年)改隸益州郡(郡治在今曲靖)。繼又從建寧、牂牁二郡中分出毋單等縣設興古郡(郡治在今廣南縣境內)。

晉成帝時(326年~334年),從興古郡中分出部分地區設梁水郡,今華寧縣地大部屬梁水郡之梁水縣,郡、縣治同在今江川縣舊州。后經南北朝乃至隋代,今華寧大部均為梁水郡梁水縣,且毋單縣(縣治一直在盤溪)與梁水縣并存。

唐武德元年(618年)開南中,復置南寧州(治所在今曲靖。兩晉南北朝期間曾有寧州建置;隋開皇十三年即593年于味縣即今曲靖置南寧州總管府,十七年即597年撤銷)。七年(624年),從南寧州內分置西寧州,貞觀八年(634年)改西寧州為黎州,州治設在今江川舊州,領梁水(今華寧縣和江川縣大部)和絳(今江川縣龍街一帶)兩縣。天寶七年(748年),梁水縣地為南詔步雄部,繼為爨人所據。當時世居龍畝(即今華寧縣新城鄉龍畝)的土著豆圭部族已相當強盛,爨人首領阿幾無力控制,遂將浪廣(今江川縣大街一帶)割給豆圭,稱寧部。豆圭后裔筑城于今華寧縣城西北數百米的下村,稱作“西沙籠”(彝語,意為“孫子之城”)。寧部一直沿襲下來,經五代乃至宋。

元憲宗三年(1253年),忽必烈征云南。四年,寧部首領普提歸附,五年(1255年),設寧州萬戶(毋單縣可能于此時撤并寧州),領嶍峨(峨山)、馬籠(新平)千戶,萬戶府設于西沙籠。至元十年(1273年),改寧州萬戶為寧海府,隸臨安路(路治在今建水)府治移至今江川縣舊州。至元十三年(1276年),再改寧海府為寧州,同時設西沙縣(縣治在西沙籠)。寧州領西沙、通海、嶍峨三縣,仍隸臨安路。至元二十八年(1291年),州治移至西沙籠。(至正間又移至今縣城址)至治二年(1322年),將西沙縣并入寧州,州領通海、嶍峨二縣。

明洪武十五年(1382年),改路為府,將通海、嶍峨二縣劃出。寧州始為與縣平級的行政區,直隸臨安府。

清襲明制,華寧仍稱寧州,隸臨安府。康熙四年(1665年),寧州土知州祿昌賢聯絡滇南各土司武裝反抗吳三桂的暴虐統治。咸豐六年(1856年),盤溪回、彝族人民揭桿起義,歷時17年,成為太平天國革命時期云南各族人民大起義的組成部分。同治十三年(1873年),青龍彝民李保受聚眾造反。

民國元年(1912年)廢州改縣,寧州改稱寧縣。因與甘肅省寧縣同名,遂于2年10月改稱黎縣(以唐代曾設黎州而名)。民國二十一年(1932年)4月再改稱華寧縣(縣城緊靠西北面之華蓋山,山上有寧壽寺,又曾稱寧州,取華蓋山、寧壽寺首字)。民國三十七年(1948年),屬云南省第三行政督察區(駐彌勒縣)。

1949年4月,中共華寧縣委成立,領導全縣各族人民開展反“三征”斗爭和武裝斗爭,同年12月23日和平解放縣城。

1950年1月25日,華寧縣人民政府成立,華寧縣獲得解放,進入了社會主義建設時期。

中華人民共和國成立以來,一直沿稱華寧縣。

1958年10月,華寧縣與杞麓縣合并稱通海縣。

1959年10月,華寧縣從通海縣分出,恢復華寧縣建置。

【地理環境】

位置境域

華寧縣地處玉溪市東部,是撫仙湖、星云湖、杞麓湖“三湖”生態城市群的核心城市,也是昆河線經濟帶上的重要節點,距省會昆明148千米、玉溪市區53千米。總面積1313平方千米。

地形地貌

華寧山脈,起云貴高原西南,延伸在境內的部分有東西兩支,呈南北走向,山嶺綿亙,縱貫全境。東支老象山脈位于縣境中部,西支磨豆山脈位于西部。東支諸山由北至南依次為:磨盤山、阿尖山、落巖山、大石丫口、矣甫老象山、大水井巖頭、三臺山、登樓山、拖白大山;西支諸山由北至南依次為:祖德山、大黑山、雞蛋山、磨豆山、馬大山、五腦山、觀音山。

氣候

氣候總體上屬中亞熱帶半濕潤高原季風氣候,不同海拔區域呈現出南亞熱帶、中亞熱帶、北亞熱帶和南溫帶4個氣候類型。由于地貌類型復雜,垂直高差懸殊,導致光、熱、水的再分配,具有垂直變化大,季節變化小,夏無酷暑,冬無嚴寒,干濕季分明,地區差異明顯的特點。年平均氣溫16℃,極端最高氣溫31.1℃~35℃,極端最低氣溫—7.6℃,年平均地面溫度17.8~20.1℃,年平均相對濕度77%,全年無霜期260天左右;日照年平均在2100~2165小時之間,日照冬春多,夏秋少;雨量夏秋充沛,冬春較少,年降雨量916毫米左右。2005年平均氣溫17.4℃,極端最高氣溫32.7℃(5月26日),極端最低氣溫1.3℃(3月5日)。全年日照時數1862.2小時,無霜期275天,全年降雨量831.1毫米。盤溪、華溪低熱河谷地區,有“天然溫室”之稱。

水系

華寧縣境內較大河流有南盤江、曲江、海口河、龍洞河、青龍河,還有大小龍潭泉水、小支流630多處,蘊藏豐富的水能資源。

【社會事業】

教育

華寧縣共有各級各類學校122所,其中高級中學1所、完全中學1所,初級中學8所、完小70所(不含海關,海鏡),教師進修學校1所、職業中學1所、幼兒園43所。全縣在校生29340人,其中高中在校生3156人,初中在校生6466人,小學在校生12901人,職中在校生704人,幼兒園(學前班)在園幼兒6113人,在職教職工2448人。師生合計31788人,占全縣總人口的14.87%。學前3年幼兒毛入園率87.88%,公辦幼兒園占比59.46%,普惠性幼兒園覆蓋率為98.54%。小學毛入學率103.44%,凈入學率為99.78%。九年義務教育鞏固率93.11%,義務教育專任教師本科以上比例73.24%,校內外學齡殘疾兒童共有48名,入學率為100%,本學年小學畢業2100人,初中招生1988人,升學率94.67%,初中畢業生升入普高41.27%。

文化

華寧縣有圖書館、文化館各1個,鄉鎮(街道)文化站5個,文物管理所1個,農村圖書室78個,群眾業余演出團(隊)331個。圖書館藏書10.6萬冊,接待讀者7759人次,外借、閱覽圖書4.04萬冊次。縣、鄉文化館(站)年內舉辦展覽10個,組織文藝活動58場,年末藏書3.58萬冊,文物藏品306件(套)。

醫療

華寧縣有衛生機構130個,其中,醫院3個,衛生院5個,婦幼保健院、疾病預防控制中心、衛生監督所各1個,診所、衛生所、醫務室118個;病床753張;衛生專業技術人員1244人,執業醫師351人,執業助理醫師424人,注冊護士569人。

【風景名勝】

磨豆山

磨豆山位于華寧與江川交界處,山頂海拔2663.1米,為華寧最高點。登磨豆山頂,能賞“一山觀三湖三縣一區”(撫仙湖、星云湖、杞麓湖,華寧縣、通海縣、澄江縣、江川區)的景致,登磨豆曾舉辦2014年、2015年兩屆“磨豆山山地自行車爬坡賽”、華寧柑橘旅游文化節。

華竹苑萬松山

華竹苑萬松山風景區位于縣城東部,面積約1平方千米,由萬松山、慈光寺、烈士陵園、名人墓、鎖水塔、迎春橋、土林及華竹苑等景點組成。

盤溪火車站

盤溪火車站為滇越鐵路火車站,存有法式古建筑6處,距省會昆明市170千米,盤溪火車站和法式古建筑為中國鐵路史上的重要遺存。

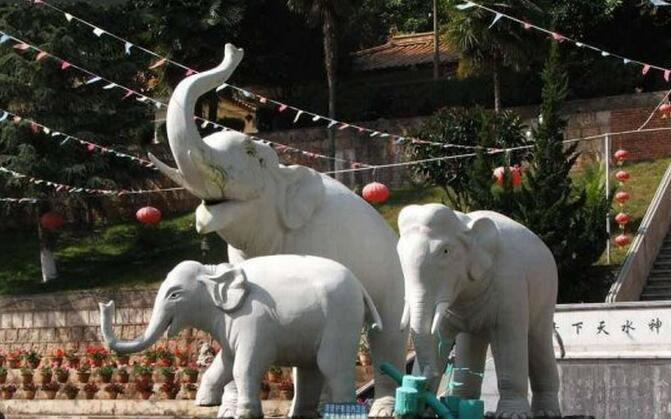

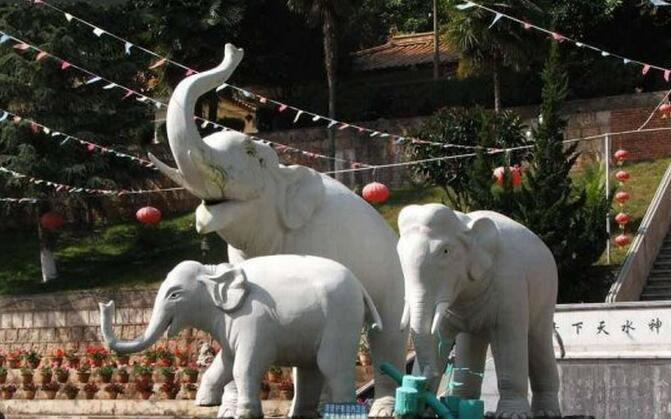

象鼻溫泉

象鼻溫泉在東漢時期就被發現,位于華寧縣寧州街道象鼻山,距華寧縣城8千米,為國家AA級旅游景區、二星級旅游飯店、省級森林公園。

七犀潭

七犀潭俗稱盤溪大龍潭,位于華盤二級公路終點,水出掛榜山腳。七犀潭以水量大、水質優而出名。

【歷史文化】

彝族民間文藝活動

“跳樂”:華寧彝族的傳統民間文藝活動,跳樂舞步復雜,形式多樣,變化無窮,曲調有正弦和雜弦之分,步法有十多種,其中架子樂、猴子掰包谷、大小輕縱、過堂樂、較豐富多彩。

貓貓叉:華寧彝族融狩獵攻、防為一體的一種民族舞蹈,“貓貓”是彝族對老虎的諱稱,每逢祭祀、送葬、集會活動跳“貓貓叉”,以示不忘祖先武備精神。

摔跤:是彝族節日助興文藝活動,由各彝寨輪流當東主持活動。有跳、拌、蹦、抱、摔、進跨、轉身等套路。

吃火草煙:華寧彝族青年在農閑時節一種公開的集體社交活動。男青年當東作主的集會叫“玩小姑娘”;姑娘當東作主邀納的集會叫“玩小伙子”。彝家男女青年白天酒肉款待,幫做農活,夜晚點燃篝火,集聚席地而座,吸煙筒、跳樂、談笑逗樂、通宵達旦、樂不知疲。

苗族民間文藝活動

蘆笙舞:多為男子或集體同樂。手抱蘆笙邊吹邊舞。蹲、蹦、跳、翻各按節拍機靈應變。

團樂:苗族一種集體舞蹈,節奏輕快,隨著節拍跳、踢、勾踏、節奏鮮明、輕松愉快。

非物質文化遺產

華寧縣有非物質文化遺產云南省級保護名錄:華寧陶制作技藝、滇南四大腔之一《華寧五三腔》、苗族蘆笙舞、華寧竹編、苗族服飾,市級保護名錄21項。

【地方特產】

華寧柑橘

華寧氣候特殊,是種植柑橘最適宜地區。據史料記載,早在明朝洪武年間就有種植柑橘的歷史,民國《黎縣地志資料》記載了縣內林副產品,主要水果就有柑橘。

華寧柑橘具有成熟早、產量高、品質好、甜酸適應、維生素含量高等特點,在首屆、第二屆中國農業博覽會上獲得金牌、銀牌,被農業農村部批準為優質產品。華寧柑橘先后獲得“綠色食品”、“地理標志商標”、“玉溪市知名商標”認證。

華寧小黑藥

“小黑藥”是云南民間的俗稱,其學名為“顯脈旋覆花”,別名“威靈仙”,屬菊科多年生草本植物。《滇南本草》記載其功效為“性溫;祛風濕;通經絡;消積止痛。”由于小黑藥具有辛香美味、營養滋補的特質,云南民間習慣將小黑藥作為食物食用,用以漢治療風濕性關節炎、腰腿痛、胃痛、消化不良、頭暈等病痛。

華寧小黑藥為野生小黑藥根部精制而成的純原粉。

華寧陶

華寧陶,古稱“寧州陶”,華寧釉陶,始于明初,盛于清朝,形成于碗窯,名成于綠釉。

華寧釉陶經歷了仿制宋代鈞窯,到窯變釉陶,又經過了清代青花陶的興盛期,其釉色斑斕、飽滿,溫潤如玉,其主要工序有制泥、拉坯、施釉、燒制等。而且華寧陶是高溫釉陶,釉色是華寧陶區別于其他陶器的重要特點。華寧陶取身邊天然物入釉,因其天然性,往往入窯一色出窯萬彩,經過爐火淬煉,就會出現“黃如純金、綠如翡翠、白如羊脂、藍如寶石、紫如劍氣、青如松煙”之美,這也是有別于其它瓷釉的特點之一。華寧陶釉色多樣,較為常見的傳統釉色有白釉、綠釉、醬釉、藍釉、三彩釉、黃釉、烏金釉等,較有代表性的為綠釉。配釉的原料通常是老沙、泥漿土、草灰、銅礦等當地出產的天然料子。

華寧陶被列入省級非物質文化遺產名錄,并批準為國家地標產品。

|