|

拱墅區,杭州市中心城區之一,市委、市政府所在地。東南與江干區、下城區接壤,西北與西湖區、余杭區為鄰,南臨西子湖,北依皋亭山,風光旖旎,環境優美,古老而秀麗的京杭大運河宛如銀鏈穿境,在兩岸留下了眾多的歷史古跡和燦爛的文化遺產。全區下轄10個街道,15個行政村、71個社區,面積87平方公里,總人口60萬,其中常住人口31萬。因舊時境內以拱宸橋地區和湖墅地區最為繁華鼎盛而各取一字得區名。

行政區劃

拱墅區轄6個街道、4個鎮:

街道:米市巷街道、湖墅街道、小河街道、和睦街道、拱宸橋街道、大關街道

鎮:半山鎮、康橋鎮、上塘鎮、祥符鎮

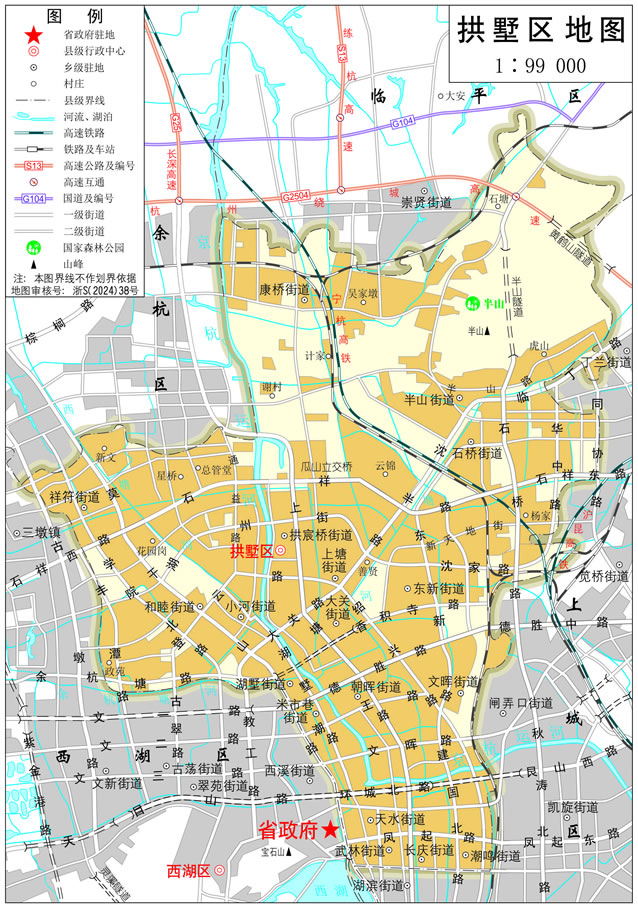

杭州市拱墅區地圖

歷史沿革

拱墅區歷史可以上溯到新石器時代末期。自秦至唐,隸屑錢塘縣;宋至清屬仁和縣;1912年始屬杭縣,1927年建杭州市,為第六區和第八區。1949年5月杭州解放后,杭州市人民政府決定改第八區為拱墅區。1959年為拱墅區人民公社聯社,轄區擴展到上泗、留下.三墩、東塘、良渚等地。1960年4月為拱墅區人民公社,管轄范圍除城區部分外,轄樣符、上塘、康橋三個人民公社,1961年7月恢復區建制,1969年5月將3個人民公社劃出,同時西湖區西溪街道劃入。1972年西溪街道劃歸西湖區。1990年2月撤銷杭州市拱墅區、半山區,建立以原拱墅區、半山區行政區域為新建區的行政區域,定名拱墅區。1996年1月,將石橋鄉、東新街道劃歸下城區,將西湖區的祥符鎮劃歸拱墅區。

自然地理

拱墅區位于杭州市市區中部,區人民政府駐地臺州路1號。東南接江干區、下城區,西北與西湖區、余杭區相鄰。總面積約87.73平方公里。以境內有拱宸橋、湖墅而得名。

拱墅區東北枕半山,京杭大運河縱貫自南向北而入,地勢東北高西南低。平地平均海拔45米,境東北多山嶺,主要有半山、老虎山、青龍山、元寶山(黃鶴山)等,黃鶴山海撥319.2米,為本區最高點,境西地勢平坦,河道港渠縱橫交錯,京杭大運河、宦塘河、古新河流經境內;余杭塘河、勝利河、康橋新河等與京杭大運河溝通;上塘河由南向北折東出境。杭城諸條水系匯入流經本區的京杭大運河。

拱墅區屬亞熱帶氣候,溫和濕潤,年平均氣溫16℃左右;最熱月(7月)平均溫度約32℃左右。年降雨主要集中在3至4月份和7至9月份的春、夏兩季,年降雨量為1480.6毫米。夏、秋季受臺風影響。年日照在1750小時左右,無霜期250天左右,本區山地面積約占總面積的7%,綠化覆蓋面積1735萬平方米(其中山林綠化覆蓋面積980萬平方米)。土壤呈中性,宜種水稻、油菜等農作物。

經濟發展

拱墅區是杭州市中心城區之一,也是杭州市委、市政府所在地。近年來,拱墅區始終堅持以經濟建設為中心,正確處理改革、發展、穩定的關系,堅持實施開放興區、環境立區、商貿富區、工業強區四大戰略,著力打造汽車拱墅、物流拱墅、居住拱墅、文化拱墅四大品牌,全區經濟和社會各項事業保持了持續、協調、快速發展的良好勢頭。可以用三句話來概括:

快速崛起的經濟強區。近年來,全區大力實施“產業強區”和“開放帶動”戰略,以城市有機更新為抓手,加快“退二進三”和“優二興三”步伐,積極發展現代服務業,扎實推進都市型工業,加快建設區域創新體系,產業結構不斷調整優化,經濟實力不斷邁上新臺階。2008年上半年,全區實現地區生產總值111.27億元,同比增長10.5%;財政總收入34.8億元,同比增長30.6%,地方財政收入16.6億元,同比增長29.6%;規模以上工業銷售產值238.87億元,同比增長32.68%;服務業增加值24.07億元,同比增長32.67%;招商引資實際到位資金84.97億元,其中實際到位市外資金60.15億元,同比增長55%,實際利用外資2.07億美元,同比增長101%;限額以上固定資產投資38.27億元,同比增長44.80%;社會消費品零售總額83.51億元,同比增長17.56%。全區基本形成以汽車貿易、商品市場、房地產、賓館飯店、大型超市及貿易五大支柱產業為主,以運河文化旅游、LOFT創意、會展等新興產業為輔的產業發展格局,擁有世界500強企業15家,上市企業7家,規模以上工業企業361家;建成浙江省最大的汽車銷售中心以及沈半路、石祥路汽車特色街區,汽車銷量占杭州市汽車銷量的80%以上;舉辦各類專業市場24家,經營面積88萬平方米,從業人員3萬余人,成交額居全市各城區之首。

城區建設

有機更新的中心城區。近年來,全區圍繞加快建設大都市中心城區的目標,全面加強城市規劃、建設和管理,推動城市有機更新,著力打造“秀美拱墅”,不斷提升城區形象和人居品位。城市規劃方面,著眼于統籌城鄉發展和產業結構調整,突出運河景觀特色和中心城區功能定位,優化完善城市空間布局,著力構建“東提、西接、南旺、北活、中興”的城市發展格局。城市建設方面,按照打造“北秀拱墅”總體要求,投入315億元實施十大工程,全面落實建設秀美拱墅三年行動計劃。目前,富義倉、小河直街等運河綜保一期工程項目順利建成,莫干山路、湖墅路、紹興路和320、104國道入城口整治全面完成,233條背街小巷得到高標準改善,39個舊有生活小區截污納管工作全部完成,人均公共綠地達到9.68平方米。2008年,全區計劃拆遷3000戶住戶,出讓土地1487畝,實施“六橫八縱”總長46公里的14條市政道路建設,推進運河綜保二期工程“一帶一址三區三園”等8個項目建設,加快半山地區企業搬遷和環境整治,實施祥符片、上塘片和康橋區塊、桃源區塊“兩片兩區”城中村改造,建設保障性住房60萬平方米,加快城市面貌大變樣、功能大提升。城市管理方面,圍繞打造“最清潔城區”和創建省級文明示范城區目標,在道路保潔、亮燈工程、規范經營、公廁等環衛設施標準化改造上做加法,在違章建筑、違規廣告、占道經營、“五亂”現象上做減法,努力提高城市精細化管理水平,改善城市環境面貌,提升群眾生活品質。

社會事業

科學發展的和諧之區。近年來,全區社會各項事業發展良好,先后獲得國家科技進步先進區、國家計劃生育優質服務先進區、全國中醫藥特色社區衛生服務示范區、省級文明城區、省教育強區、省級文化先進區等榮譽稱號。科技進步水平提高,區科技創業中心被認定為國家級孵化器,市級以上高新技術企業累計達到47家。教育事業跨越發展,實行名校集團化戰略,組建教育集團8個,名校集團化覆蓋率達到47%,優質義務教育覆蓋率達到93%。文體事業日益繁榮,運河博物館、運河文化廣場、區圖書館、區醫學中心、大關游泳健身中心等大型文體設施先后建成開放,全區建立鎮、街道文化站10個,創建省市級體育先進社區(鎮)9個,建成全民健身苑(點)130余處、各類體育場地設施300余處。衛生事業長足進步,深入開展愛國衛生運動,城區社區衛生服務覆蓋率達到100%,計劃生育率控制在97%以上。民生保障全面覆蓋,深入實施就業再就業和助老助殘工作,以“四網四制四平臺”為基礎的“一傾斜四延伸”全覆蓋救助工程惠及老幼病殘、邊緣困難家庭、農村和外來務工人員和突發性事件。文明創建成效明顯,街面市容環境保序整治和“清潔村莊”整治強勢推進,城市管理長效機制和“防控拆”三位一體拆違機制深入落實。社會穩定態勢良好,綜治、信訪、安全生產責任制全面落實,各類矛盾有效化解,全區無重特大安全生產事故發生。

交通狀況

拱墅區內共有街(路)巷(里、街、坊、村)940條。縱橫交錯,交通便利。京杭大運河與上塘河、下塘河等10余條主要河道構成內河航運網絡。穿境而過的宜杭鐵路和縱貫境內的320國道、104國道把江、浙、滬經濟區聯成一片。杭寧高速公路入口處位于轄區104國道。杭州鐵路北站、省汽車運翰公司杭州客運北站均在境內。湖墅路、莫干山路、和睦路、麗水路、大關路、上塘路、紹興路、沈半路、拱康路、康橋路、石樣路等是本區的主要交通干線。數十條公交線路的汽(電)車的起、止點設在境內,通往杭州市區和郊區以及西湖風景區。

旅游文化

運河千年流芳,拱墅自古繁華。新石器時代末期,在今上塘鎮皋亭村水田畈一帶就有人類活動。自隋唐以來,拱墅就是南北水陸交通要道和繁華商埠。至南宋時,得益于便捷的運河水運,成為各路商家的貨物集散地,從大關橋至米市巷,“百貨輻輳,商賈云集,千艫萬舳,往返不絕”,成了名揚天下的“東南財賦之鄉”。元代“北關夜市”成為錢塘八景之一。明清時增設北新、夾城、德勝橋、賣魚橋等集市,造就了蜚聲海內外的“十里銀湖墅”,形成了以“夾城月夜”、“陡門春漲”、“半道春紅”、“西山晚翠”、“花圃啼鶯”、“皋亭積雪”、“江橋暮雨”、“白蕩煙村”為代表的湖墅八景。運河兩岸距今四、五千年歷史的半山水田畈遺址,省級重點文物保護單位香積寺石塔,市級文物保護單位拱宸橋、祥符橋、洋關、高家花園,以及半山石塘戰國墓遺址、富義倉遺址、小河直街歷史文化街區等歷史文化遺存,無不彰顯著拱墅古老而璀璨的文明。

拱墅區古代系海灣,半山為海島,周圍泥沙淤積逐成陸地,古有江漲之名。隋唐以來,由于京杭大運河的開鑿和航運業的發展,使轄區境內的經濟、文化得以發達。逐漸成為昔日杭州百貨集散地,城北重要的貿易中心在大關橋、江漲橋一帶,遍設河埠。與宋時在江漲東市、江漲西市、北郭市、湖州市、牛道紅市等設集市不無關系。蘇、常、秀、淮、廣等地稻谷均在此集散;元代,“北關夜市”成為錢塘八景之一;明清時又增設北新、夾城、德勝橋、歸錦橋(賣魚橋)等市,有“十里湖墅”之美稱。方圓十余里,寺廟眾多,人口稠密。有云錦臺、眼網山、亞父山、金鵝頂、結集巖、梳妝臺、游龍洞、浴龍池、噴玉泉、馮氏井等半山十二勝景和半道春紅、花圃啼鶯、夾城夜月、陡門春漲、江橋暮雨、西山晚翠、皋亭積雪、白藹煙村等湖墅八景。后傳又有“馬頭春色”、“圣塘樵歌”、“姚莊夜市”、“東關紅葉”四景,吸引了眾多文人墨客。舊時,每年2至4月,春游進香者紛至沓來,一時成了杭城風俗和一大美景。

以運河文化為主線,以文化商城等企業為龍頭,加快建設運河文化廣場和運河博物館等一批重點項目,初步形成“一城二橋三街四中心”大文化產業格局,大力發展和壯大文化產業。近年來,拱墅區實施了文瀾中學、大關游泳健身館等文教體衛設施的建設,完成了運河文化景觀帶上的重要歷史遺存——高家花園的修復工作,培育和打造一批精品亮點,真正打響有“文化拱墅“的品牌。

拱墅區連續幾年組織大運河文化藝術節、千年運河龍舟賽、運河廣場歌詠會、元宵燈會等特色活動,在潛移默化中,起到了凝聚人心、鼓舞精神、擴大影響、形成品牌的作用,以運河文化為主題創作的各類文藝作品多次在省市獲獎。成立各級各類藝術團隊81個,促進了文化的繁榮。區鎮(街道)文化體育設施設備日趨完善,11000平方米的區文體中心,鄉鎮街道的特級文化站,都為群眾文化體育活動的開展提供了保障。

文化遺產

京杭大運河貫穿南北,綿延1782公里,揚波逐流兩千余載。它與萬里長城交相輝映,聞名天下。京杭大運河始鑿于春秋末期。歷代封建王朝基于政治、軍事、經濟的考慮,而不斷開挖,至隋煬帝時又經過三次大規模的修整和開鑿,一條水運走廊終于建成。大運河的開通,形成了我國溝通南北的運輸大動脈,以運河為中軸逐步構建了四通八達的運輸網絡,為加強南北聯系,促進南北交流提供了便利。一大批名城重鎮依河而興,中國七大古都有四座在運河岸邊。運河沿線成為當時國內最繁榮、最富裕的地區。

拱墅區就位于京杭大運河的最南端。大運河養育了拱墅兒女,拱墅區的發展變遷也見證了大運河的歷史滄桑。拱墅區名勝古跡眾多,有水田畈遺址、半山石塘戰國墓遺址、拱宸橋、香積寺石塔、高家花園、洋關、珠兒潭、富義倉、小河直街、橋西名居、湖墅八景、歡喜永寧橋、祥符橋、半山橋等文保單位和遺址,也有泥馬渡康王、康熙乾隆下江南等傳說逸聞,留下了寶貴的文化遺產。

拱墅區自97年底開始,逐步理清和確立了建設運河文化的基本工作思路,并在98年召開的中共拱墅區第三次代表大會上把“建設運河文化風景線”確定為拱墅區今后全區工作的奮斗目標和主要任務之一,明確提出,運河文化是歷史留給我們的寶貴財富,也是該區在文化建設中獨有的優勢,必須充分加以利用,逐步使運河兩岸綠起來、亮起來、鬧起來、美起來,初步形成融園林、旅游、建設、商業等多種文化于一體的運河文化風景線,展現出拱墅新的時代風貌。

名勝古跡

京杭大運河拱墅段,自市中心武林門沿運河往北,是京杭大運河杭州段中風景最美的精華,沿線江南水鄉建筑鱗次櫛比,文物古跡星羅棋布:

富義倉,清代重要的戰略儲備糧倉,與北京的新南倉并稱“天下糧倉”。

勝利河古水街,位于運河霞灣巷,街旁本幫外阜美食飯店林立,是杭城夜間最火的美食街之一。

信義坊商業街,與霞灣巷隔運河相望,是杭州城北傳統商街。

大兜路歷史街區,在勝利河以北,是江南水鄉建筑群,步行街區,美食飯店集中地。

香積寺,國內唯一供奉緊那羅王的寺廟,為今復建,被大兜路街區包圍,寺前的香積古塔為文物保護單位。

北新關,亦稱大關,素來有“北關夜市,十里湖墅”之說。

小河直街,依運河而興的古鎮,街上處處小橋流水人家,由運河及其支流小河分割而成的“島嶼”,典型的江南水鄉古建筑群,是準新人婚紗照的熱門取景地。

拱宸橋,杭州老城運河上最古老的拱橋,歷來是京杭大運河終點的標志,“拱”為迎接之意,“宸”乃指皇帝,故名思義,是康熙乾隆屢下江南的必經之地。

橋西直街,西接拱宸橋,故名橋西,江南水鄉古建筑群,今為中藥特色街區。

中國傘博物館,位于拱宸橋西,利用歷史工業遺產建筑開辦,展示制傘業的專題博物館(傘為杭州特產之一)。

中國扇博物館,位于拱宸橋西,利用歷史工業遺產建筑開辦,展示制扇業的專題博物館(扇為杭州特產之一,古時貢品)。

中國刀剪劍博物館,位于拱宸橋西,利用歷史工業遺產建筑開辦,展示刀剪劍歷史的專題博物館。

中國京杭大運河博物館,位于拱宸橋東,是介紹京杭大運河的專題博物館。

浙窯公園,位于石祥路以南、運河西岸,是陶瓷創作基地。

風土人情

元宵燈會是拱墅區歷史悠久、最具代表性的傳統文化活動。自上世紀九十年代以來,區委、區政府就十分重視這項群眾喜聞樂見,又彰顯親情、友情、真情、鄰里情和社區共建情的文化活動。多年來,根據時代的特點,在燈會的內容和形式上做文章,與時俱進,推陳出新,貼近時代性,注重吸引力,分別以百米長卷的形式,展現具有豐富運河文化內涵的“湖墅八景”和傳統民間民俗文化為主題,以鎮、街道為單位,以社區、企業為依托,采取小型分散和相對集中等方式,點線結合,遍地開花,把元宵燈會設到了社區,設到了居民的家門口,著力構筑了“家”和“情”的人文意境,使傳統的元宵節更具親和力,不斷出現新意。為此,區的元宵燈會也被杭州市評為“特色文化活動獎”。

|