|

余杭,地處浙江省北部,位于杭嘉湖平原和京杭大運河的南端,是長江三角洲的圓心地,是“中華文明曙光”──良渚文化的發祥地,素稱“魚米之鄉,絲綢之府,花果之地,文化之邦”。 全區總面積1402平方公里,轄14個鎮、1個鄉、4個街道,2008年末,全區戶籍人口83.74萬人。2003年社會經濟綜合發展指數列全國縣(市)第20位。

區政府駐臨平街道西大街33號。郵編:311000 區號:0571

行政區劃

余杭區轄5個街道、14個鎮、1個鄉:

街道:臨平街道、南苑街道、東湖街道、星橋街道、五常街道

鎮:喬司鎮、塘棲鎮、崇賢鎮、余杭鎮、閑林鎮、倉前鎮、良渚鎮、瓶窯鎮、鸕鳥鎮、黃湖鎮、百丈鎮、仁和鎮、運河鎮、徑山鎮

鄉:中泰鄉

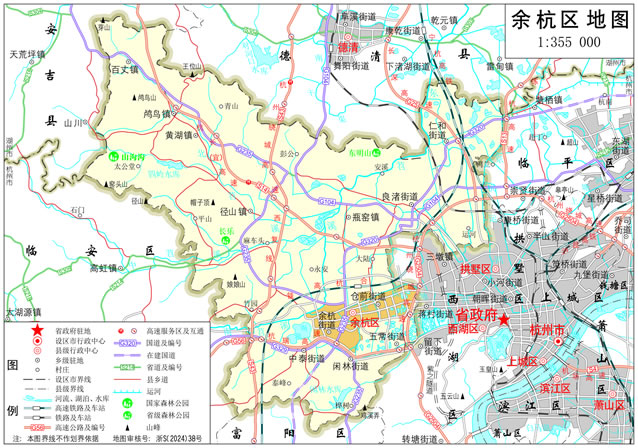

杭州市余杭區地圖

歷史沿革

余杭歷史源遠流長。從境內吳家埠、荀山、小古城等遺跡的發掘表明,早在距今7000年~6000年間的馬家浜文化時期,已有先民在此生息繁衍。距今四五千年前,成了良渚文化的發祥地,孕育了“中華文明的曙光”。

余杭之名,春秋時已見諸史籍,彼時屬吳、越領地,戰國中期屬楚。秦王政二十五年(公元前222年),秦滅楚,在今境內置錢唐(含杭州城區)、余杭兩縣,屬會稽郡(錢唐幾經變更,到民國為杭縣,今余杭區系由原余杭縣和杭縣大部地域合并而成)。西漢時,余杭、錢唐兩縣仍屬會稽郡,錢唐為會稽郡西部都尉治。平帝元始四年(4年),改錢唐縣為泉亭縣。三國時,余杭、錢唐均入吳國版圖,屬吳郡,隸揚州,錢唐縣并為吳郡都尉治。隋開皇九年(589年),廢錢唐郡,改置杭州,州治初設余杭,次年移錢唐。大業三年(607年),又改杭州為余杭郡,錢唐、余杭仍為所屬。唐武德四年(621年)復余杭郡為杭州,為避國號諱,改錢唐為錢塘。五代后梁龍德二年(922年),劃錢塘、鹽官兩縣地各半及富春縣之兩鄉地置錢江縣,與錢塘縣同城設治。北宋太平興國四年(979年),改錢江縣為仁和縣。南宋建炎三年(1129年),升杭州為臨安府,屬兩浙西路。錢塘、仁和升赤,余杭升畿。元至元十五年(1278年),改臨安府為杭州路,錢塘、仁和、余杭屬之。至正二十六年(1366年),朱元璋攻下杭州,改杭州路為杭州府。明清延之。民國元年(1912年)2月,廢杭州府,以原錢塘、仁和縣地并置杭縣,與余杭縣同屬錢塘道。

1949年5月兩縣解放,余杭、杭縣建制未變。1958年4月,杭縣被撤銷,屬杭州市郊區。1960年1月建立錢塘聯社(縣級)。余杭縣亦于1958年10月撤銷,并入臨安縣。1961年3月,從臨安縣析出原余杭縣境與錢塘聯社合并,4月,錢塘聯社撤銷,恢復縣建制,定名余杭縣,縣治設臨平鎮。1994年4月,撤銷余杭縣,設立余杭市。

自然地理

余杭區地處杭嘉湖平原和浙西丘陵山地的過渡地帶。地勢由西北向東南傾斜,大致以東苕溪一帶為界,西北為山地丘陵區,屬天目山余脈,海拔500米以上山峰大都在此。東部為堆積平原,地勢低平,塘漾棋布,是著名的杭嘉湖水網平原,海拔僅2~3米。東南部為灘涂平原,其間孤丘兀立,地勢又略轉高亢,海拔為5~7米。地貌分山地、丘陵、平原、灘涂4個類型,有中山、低山、高丘、低丘、谷地、河谷平原、水網平原、灘涂平原、錢塘江水域等9個單元。其中平原面積占全市總面積的61.48%。

水網平原由全新世晚期河流湖泊堆積而成。主要分布在京杭大運河流域。地形平坦,微地形起伏,地勢東西兩翼略高,中間呈低洼的淺碟形,海拔2.5米~4.5米。水資源豐富,地下水位高,地面和土體排水不良,易漬水成澇,又受城鎮工業和生活廢氣、廢水、廢渣污染較嚴重。成土母質為河、湖、古海相沉積物,土層深厚,土壤以青紫泥田為主的水稻土和以堆疊土為主的旱地土,質地松粘程度與耕性好壞相差懸殊。

余杭地處北亞熱帶南緣季風氣候區。冬夏長春秋短,溫暖濕潤,四季分明,光照充足,雨量充沛。年平均氣溫15.3℃~16.2℃,年平均雨量1150毫米~1550毫米。因境內地形不同,小氣候差異明顯,春、冬、夏季風交替,冷暖空氣活動頻繁,春雨連綿,風向多變,天氣變化較大。常年6月中旬入梅,7月上旬出梅,雨量相對集中,梅雨結束即進入盛夏,受熱帶高壓控制,盛行下沉氣流,天氣晴熱、溫度高、日照強、蒸發大,易有伏夏。秋季,秋高氣爽,天氣比較穩定。冬季,盛吹西北風,寒冷、干燥,如遇北方強冷空氣,就出現寒潮。氣候特征為氣溫適中,適宜雙、三熟制。雨熱同季,有利于葉莖類作物和瓜果生產。地處中亞熱帶向北亞熱帶過渡區,適宜栽培種植南北多種作物,具有發展糧食生產和多種經濟作物的氣候優勢。

自然資源

境內自然資源豐富。全區共有土地12.26萬公頃(183.97萬畝),其中耕地4.53萬公頃,占36.95%;林地3.8萬公頃,占31%;水域面積1.25萬公頃,占10.2%。

境內已探明的礦物有22種,其中膨潤土、白云巖等大型礦床3處,鉬鐵礦、石英、凝灰巖等中型礦床8處。另有磁鐵、錳、銅、錫、螢石、重晶石、天然氣等礦藏。

境內多種地貌類型分布,加之亞熱帶季風性氣候調節,為各種植物生長和動物孽生繁衍,提供了良好的自然環境。森林覆蓋率為24.5%,人均森林面積0.04公頃。較高的森林覆蓋率,良好的植被,維系著生態環境的良好發展。自然植被有長綠闊葉林、長綠落葉闊葉混交林、針闊葉混交林、針葉林、竹林、灌草等6個類型。野生植物主要有:竹類為毛竹、早竹、苦竹、浙江剛竹、浙江淡竹等竹林;樹類有495種,分屬77科,其中受國家一級保護的有水杉,二級保護的有銀杏、華東黃杉、水松、鵝掌楸、杜仲、夏臘梅、金錢松、福建柏。野生中草藥80余種,人工栽培的20余種。人工栽培的作物中,糧油、經濟作物超過100種,蔬菜有30類、120種左右。野生動物主要有杜鵑、黃鸝、畫眉等32種鳥類,華南兔、豹貓、野豬等23種哺乳類,蝮蛇、大鯢、龜、石蛙、蟾蜍等兩棲、爬行類27種,泥鰍、黃鱔、條光唇魚等魚蝦類23種,昆蟲855種。其中屬國家二級保護的有靈貓、大鯢、穿山甲和鶚等,屬省級保護的有蘄蛇、大杜鵑、鼬獾等。

境內河流縱橫、湖蕩密布,受山脈走向制約和亞熱帶季風氣候影響,河流具有流量豐富、水位季節變化大的特點。水資源的豐富對航行、灌溉、淡水魚養殖、發電、生產生活用水乃至旅游都十分有利。因地形差異,形成兩個不同水系:西部為天然河流,以東苕溪為主干,支流眾多,呈羽狀形;東部多屬人工開鑿的河流,以京杭大運河和上塘河為骨干,河港交錯,湖泊棋布,呈網狀形。在東苕溪下游和運河兩岸,分布眾多被稱為蕩、漾、潭的水域,其中較大的有三白潭、官塘漾等。據測量,在正常年景,地下水總量為1.57億立方米。

經濟概況

歷史上的余杭是著名的魚米之鄉、絲綢之府,以農業發達著稱。改革開放以來,全區經濟出現重大調整,工業經濟已成為國民經濟的主體、財政收入的主體、勞動就業的主體。 1990年后,多次進入全國經濟百強縣的行列,2003年實現工業產值577億元(人民幣、下同),名列全國綜合實力百強縣(市、區)中第20位,為浙江省十強縣(市、區)。

工業經濟占全區經濟總量半壁江山,2004年完成工業增加值122.2億元,增長18.3%。完成現價工業總產值767億元(老口徑),分別比 2003 年增長32.8%、30.6%。規模工業發揮強大的引擎作用,全區實現規模工業產值401.7億元,分別占全部工業總產值新、老口徑的比重為68.4%和52.4%。快速發展的工業經濟,有力地拉動了全區經濟增長,據初步測算,工業經濟增長拉動了全區GDP增長9.4個百分點。

經過多年發展,全區已形成紡織、服裝、機械、建材、塑化、食品為主導的產業格局,并出現了華立集團、協和陶瓷、華鼎集團等全國民營經濟五百強企業。以運河鎮、崇賢鎮、 仁和鎮為中心的2700余家高檔家紡布織造企業,2003年生產各類裝飾布4.58億米,實現產值74億元,自營出口額達1.2億美元,高檔家紡裝飾布年產量、國內市場占有率和出口交貨值均名列全國前茅,2002年被中國紡織協會和中國家紡協會命名為“中國布藝名城”;以臨平地區為主的絲綢服裝去年出口歐美、日本、東南亞等國際市場達1.8億美元。華立集團的核心業務電能表,全國市場占有率達40%,榮獲“中國名牌”和全國“馳名商標”,中國五百強企業;協和陶瓷公司,已成為全國高檔墻地磚行業的領頭雁。

經濟總量。初步核算,2008年全區實現地區生產總值(GDP)501.92億元,按可比價格計算,比上年增長11.1%,分別快于全省、全市1.0個和0.1個百分點,但增幅與上年相比回落4.8個百分點。其中第一產業31.97億元,下降1.0%;第二產業286.45億元,增長8.3%;第三產業183.50億元,增長18.5%。三次產業結構由上年的7.2:58.3:34.5調整為6.4:57.1:36.5。全區按按戶籍人口計算的人均GDP為60320元,按國家公布的2008年平均匯率計算,突破8000美元,達到8684美元。

交通網絡

余杭交通便利、環境優越、區位優勢明顯。滬杭、宣杭鐵路、華東地區最大的鐵路喬司編組站和滬杭高速、杭寧高速、104、320國道,及相互貫通的東苕溪、京杭大運河、錢塘江,僅20分鐘車程的杭州國際機場,共同構成了水公鐵空一體的現代交通網絡。

撤市設區后,余杭成為大都市杭州的一個新區,充滿生機和活力的地域和區位優勢凸顯,古老而又年輕的余杭成為名副其實的“天堂門戶,投資寶地”。“栽下梧桐樹,引來金鳳凰”,優越的投資環境吸引了眾多的海內外投資者來余杭投資創業,在贏得自身發展壯大的同時,也推動了余杭經濟的發展。

歷史文化

余杭歷史源遠流長。早在六七千年前的馬家浜文化時期,先民就在余杭這片熱土上生息勞作,使這里成為稻作文化起源地之一;四五千年前的良渚文化時期,余杭大地上更是孕育出了輝煌的物質文明和精神文化,作為“中華文明的曙光”,今天,良渚文化遺址群已成為實證中華五千年文明史最具規模和水平的代表;余杭之名,春秋時已見諸史籍,屬吳、越領地,戰國中期屬楚;南宋時期,余杭作為京畿之地,成為全國經濟文化最發達的地區。

和悠久的歷史一樣燦爛的,是余杭輩出的人才。既有天目諸山的靈秀之氣又得東南沿海浩蕩之風的余杭,素稱文物之邦,人文薈萃之地,古往今來英才輩出,代有其人。傳說時代,大禹曾在這里降服了肆虐的水魔,留下了令后人景仰的遺跡;三國名將凌統,宋代政治家、科學家沈括,南宋數學家楊輝名垂青史;近代更是出現了民主革命家、思想家和國學大師章炳麟(號太炎)這樣的偉人。

余杭山水如畫,鐘靈毓秀,自然人文景觀極為豐富。有“茶圣”陸羽、大詩人蘇東坡、金石書畫家吳昌碩等名家留下的蹤跡,有江南三大探梅勝地之一的超山、佛教圣地徑山、東明山森林公園、黃鶴山天都城等風景名勝,有良渚文化博物館、楊乃武與小白菜奇案遺跡等人文景觀。

名勝古跡

良渚文化遺址:在余杭區良渚鎮一帶。發現于1936年,是新石器時代晚期人類聚居的地方。出土的石器有斧、錛、鐮、矛、穿孔斧、穿孔刀等,磨制精致;特別是石犁的使用,說明當時早已進入犁耕階段。出土的陶器,以泥質灰胎磨光黑皮陶最具特色,采用輪制,器形規則,圈足器居多,用鏤孔、竹節紋、弦紋裝飾,也有彩繪。玉器發現很多,有璧、琮、璜、墜、環、珠等,大部分出土于墓葬中。與良渚遺址同類型的遺址,在長江下游的蘇南,直至錢塘江以北的平原地區,分布較廣,考古學界統稱為“良渚文化”。其年代距今約5300年至4200年,先后延續達千年之久。

反山墓地:在余杭區長命鄉雉山村,緊臨大觀山果園。反山為東西長90米、南北寬30米、高出地面4米的土墩。1986年發掘出10余座良渚時期墓葬。隋葬品有1232件(組),絕大部分為玉器。玉器精美,顯示出極精湛的技藝。其主題紋樣“神人獸面紋”是“良渚文化”部族崇拜的“神徽”,特別是出自M12的琮王,重達6.5公斤,其上有用淺浮雕和陰紋刻由神人和神獸面紋復合而成的八幅“神徽”。

徑山:在余杭區長樂鎮。因山有東西二徑通天目而名。有7峰,以凌霄峰最秀,海拔616米。山巔有徑山寺,創建于唐,南宋時梵宇規模宏大,香火鼎盛,為禪宗五山之首。后寺毀壞,僅存明初所建鐘樓,樓內懸重約10噸的明永樂大銅鐘一口,又有宋鐵佛等,1989年樓遭焚毀,同年重修。山上又立宋孝宗御書“徑山興圣萬壽禪寺”大碑一通,周圍尚有不少摩崖題記。徑山與日本佛教關系密切,為日本臨濟宗之源,其“茶宴”儀式被日僧傳播到日本后,逐漸演跡成日本“茶道”。

大滌山:在余杭區余杭鎮西南。是我國道教的第三十四洞天。山有4峰,中有大滌等洞。其中大滌洞上下平劃如削,洞壁澤澗如黑玉,洞深百余步。入內有響石2塊,叩擊發聲如鐘鼓。

安樂塔:在余杭區余杭鎮東南寶塔山頂。始建于五代吳越時期,現塔重建于明代。1985年重新修葺。塔系磚木混合結構形式,六面七層,高約35米。

塘棲古鎮:在余杭區。因隋開鑿運河,四方民工集居于此,而名塘棲(棲為居之意)。鎮緊傍大運河,又地處余杭、德清、桐鄉三縣市交界,河港成網,水上交通發達,自古就是商業繁華,文化發達,具有江南水鄉特色的集鎮。今東石塘尚存200多米長的古街,鎮西通濟長橋歷500年仍雄跨于古運河之上。

廣濟長橋:在余杭區塘棲鎮,南北向橫跨在大運河之上。又稱通濟橋。始建于唐代,明弘治七年(1494年)重建,清康熙年間(1662-1722)修葺。長約90米,七孔石拱橋,其中中孔凈跨16.35米。廣濟長橋是多孔薄墩薄拱橋的典型實物。但結構輕巧,造型美觀。

超山:在余杭區臨平西北10公里,距杭州市40公里。面積約5平方公里。主峰海拔260米,為臨平與塘棲之間最高的一座山,故名超山。超山梅花已有1000多年栽培史。品種以果梅為主,觀賞梅也久有盛名,其中最古老的梅花有二、一曰唐梅,一曰宋梅。超山景區有:大明堂、宋梅亭、疏影亭、翠筠亭、松風亭、含光亭等園林建筑。此外,還有我國近代著名金石書畫家吳昌碩墓。吳昌碩生前酷愛梅花,1927年去世,埋骨超山大明堂前香雪塢中。

吳昌碩墓:在余杭區超山大明堂前香雪塢中。吳昌碩(1844-1927),其詩書畫篆刻堪稱一絕。留有“十年不到香雪海,梅花憶我我憶梅。何時賣棹冒雪去,便向花前傾一杯”之憶梅絕句。1927年逝世。后其子東邁及門生好友,將其遺骸移葬于此。

沈括墓:位于杭州市余杭區安溪下溪灣太平山南麓,東為金龍山,西為鳳凰山。早年遭受破壞。據明萬歷《錢塘縣志》、民間口碑和外地學術界提供線索,終于1983年在安溪太平山南麓找到墓穴、翁仲。在墓磚堆積層下,采集到北宋青瓷劃花碗殘片及宋代“元豐、元佑”等年號古錢幣數枚,正與墓葬時代、地點吻合。1986年被列為市級文物保護單位。沈括墓修復2008年竣工。重修后的沈括墓對于樹立杭州歷史文化名城形象和促進中外的科技文化交流都將有著深遠的意義。

風土人情

民間婚禮基本沿襲南宋婚禮遺風,男女婚配封建色彩較濃。講究門當戶對,議親全憑父母之命,媒妁之言。議成后有訂婚、行聘、發奩等儀式。婚禮這天,俗稱“拜堂”,婚禮即昏禮,須在晚間舉行。以巳午末三時為多。男方派人接嫁妝,用花轎迎親。新娘由喜娘(好姐妹)伴隨,在鼓樂聲中,由娘舅抱上轎,至男家由男家娘舅抱下。拜堂后,送入洞房,然后鬧新房。婚后3天,新娘偕新郎回娘家,謂之“三朝回門”。

舊時,在婚禮進行時,就有種種生兒育女的祝愿,如在新房中撒棗子、栗子、桂圓、蓮子,預祝新娘“早立貴子”。也有向觀音燒香求子的。婦女一旦懷孕,俗稱“有喜”。嬰兒出生前,外婆家備強褓及食品,送“催生湯”。催生禮物據歷代習俗及外婆家經濟狀況,豐儉不一。現大都送火腿、雞、蛋、桂圓、筒面、紅糖等物。產后,至親好友備母雞、雞蛋等“舍姆湯”。舊俗兒生三朝燒“太君紙”。嬰兒出生一個月,稱“滿月”,是日須給嬰兒剃頭,辦“剃頭酒”,請送禮親友,分送染成紅色的雞蛋,還通行拍“滿月照”。產婦分娩后休息一個月,且不能出門,俗稱“做舍姆”。今送催生湯、舍姆湯、紅雞蛋等仍普遍。

舊時,為孩取名,寓意獨特,或祈福,或辟邪,或紀念。通常多取富貴吉祥之字,如阿福、阿祥;也有取賤名,如阿狗、阿毛(貓);也有迷信,以為“金、木、水、火、土”五行不全,使用它們或作偏旁取名,如金水、阿坤。這些命名方法,相沿成習。另外,還有“寄子”的習俗,即承寄干兒、干女,承寄對象一般為親朋好友,至今流行。舊時還有將寺廟鬼神為承寄對象的。

50歲以下的誕生禮,為“過生日”,50歲以上為“做壽”,民間有“逢十”紀念的習慣,但“四”與“死”諧音,為忌諱,40歲生日提前一年慶祝,也有50歲提前一年的,稱“做九不做十”。60歲以后仍逢十做壽,其女兒須備大紅燭、爆竹祝賀。66歲生辰,出嫁女兒還需特備66塊煮熟的小方塊肉,謂之送生日肉。舊時民間做壽十分隆重,設壽堂,擺設面碟,邀請吃面,賀者眾多。

現在,做壽以家庭為主,大都是兒子、女婿為長輩做壽,一般中午吃壽面,晚上設酒宴。壽禮多為大圓蛋糕以及酒類、滋補營養品。并分送米粉制的糖餡壽桃。受歐美風氣影響,給小孩過生日也開始成為時尚。

|