|

永康市是縣級市,隸屬于浙江省地級市金華市,位于浙江省中部的低山丘陵地區。永康,古稱麗州,相傳,三國吳赤烏八年(公元245年)孫權之母因病到此進香,祈求"永葆安康"。吳國太病愈,孫權大喜,遂賜名為"永康",并單立為縣。唐朝時曾擢升為州。1992年經國務院批準,撤縣設市。總面積1049平方千米。2010年末戶籍人口達到57.34萬人,外來人口30余萬,現轄11鎮、3街道和1個經濟開發區。

市人民政府駐東城街道金城路15號,郵編:321300。行政區劃代碼:330784。區號:0579。

永康全景

行政區劃

永康市轄4個街道、10個鎮:

街道:東城街道、西城街道、江南街道、芝英街道

鎮:石柱鎮、前倉鎮、舟山鎮、古山鎮、方巖鎮、龍山鎮、西溪鎮、象珠鎮、唐先鎮、花街鎮

永康市地圖

歷史沿革

新石器時期,永康境內已有人類活動。在永康發現的廟山遺址和太婆山遺址與浦江上山文化遺址同屬新石器時代的人類遺址。春秋時期,永康為越國土地。而到了戰國時代,越國被楚國所滅,永康也因此成為楚地。公元前222年,秦始皇定江南,平百越,建立會稽郡烏傷縣,永康即屬烏傷縣。漢因秦制。王莽篡權后烏傷縣改名烏孝縣。東漢建武元年(25年)恢復烏傷縣之名。

民國元年(1912)年廢府置道,永康屬金華道。十六年,廢除道制,永康縣直屬浙江省。二十一年,在金華設第六行政督察區。二十四年八月,在蘭溪設第四行政督察區,三十七年,改第四行政督查區為第八行政督察區,永康在其管轄之內。

1949年5月8日,中國人民解放軍占領永康縣,依舊屬于第八行政督察區,后改為金華專區。1958年10月,撤銷武義縣建制,將武義縣全境劃歸永康縣。1961年10月,又從永康縣復析置武義縣。1978年后,金華專區改為金華地區,永康依舊從其管轄。1985年6月,地區改市,永康縣由金華市代管。1992年10月8日,永康撤縣設市。

經濟狀況

2010年永康市實現生產總值307億元,年均遞增12.3%;財政總收入和地方財政收入分別達到41.3億元和22.4億元,是2005年的2.1倍和2.3倍;完成全社會固定資產投資112億元,比“十五”期末增長2.3倍;工業增加值位居金華各縣(市)首位,達到183億元,年均遞增12.1%;進出口總額達到32.4億美元,年均遞增23.5%;社會消費品零售總額達到91.7億元,年均遞增16.1%,金融存貸款總額超千億元,增長2.2倍。在國際金融危機背景下,被譽為浙中“最穩定的經濟板塊”,先后獲得“中國休閑運動車之都”、“中國門都”、“中國口杯之都”、“中國金融生態城市”等榮譽稱號,成為全國最大的五金產品生產基地和集散中心。

產業結構進一步優化,第三產業比重達到32.7%,年均增速高于生產總值0.9個百分點;規模以上工業企業利潤44.8億元,年均增長25.4%;全面完成化學需氧量、二氧化硫排放量削減任務。經濟增長點培育取得突破,尤其是汽車產業異軍突起,行業產值達到127.8億元,成為我國重要的汽車整車及零部件生產基地。創牌工作碩果累累,11家企業參與國家標準制定,擁有中國馳名商標52只、中國名牌產品8只、國家免檢產品23只、出口免檢產品1只。創立“總部經濟”發展模式,成為全國首個縣級總部經濟實踐研究基地、全省21個產業集群轉型升級示范區。

社會發展

城市建設目標定位:“融千年古城之典雅、濱江城市之秀美、五金名城之恢宏于一體的基礎設施完備、文化氣息濃郁、市場經濟繁榮的現代化中等城市、國內外知名的五金之都”。

2008年實現生產總值244.83億元,年均增長16.2%,三次產業比重2.8:66.1:31.1;財政總收入31.4億元,年均增長23.9%;全社會固定資產投資57.8億元,年均增長12.3%。工業經濟進一步做大做強。2006年實現工業總產值657億元。加快“兩區”和鎮街工業功能區建設,2003年以來向企業供地1113宗、供地面積12.7平方公里,基本實現了骨干企業向經濟開發區集聚、成長型企業向城西新區集聚、配套型企業向功能區集聚。實施“五十百”工程,規模企業增加182家達到504家,其中銷售收入超億元企業增加30家達到87家,銷售收入超10億元企業達到3家。國字號品牌實現零的突破,擁有中國馳名商標10只,中國名牌產品5只,國家免檢產品12只,國家出口免驗產品1只。高效生態安全農業架構基本形成。農業龍頭企業增加32家達到51家,其中省級農業龍頭企業從無到有達到2家,金華市級龍頭企業增加8家達到15家,成立農民專業合作社40家。農業保障體系逐步完善,建成全省首家縣級市動物疫病防控中心,農產品質量檢測中心通過省級認證,獲得3大類31個檢測項目認證資格。建成森林消防遠程監控系統,山林實時監控面達到90%以上,被省政府評為森林防火先進單位。政策性農業保險開始試點,2006年總保額達到3016萬元。成功舉辦首屆農展會。現代服務業增勢強勁。房地產、商貿、信息服務等行業蓬勃發展,社會消費品零售總額達到49.5億元,年均增長20.1%。五金城實現成交額260億元,年均增長20%;二〇〇七年十二月五日,永康市榮獲中華人民共和國文化部、國家文物局授予的2007年全國文物工作先進縣光榮稱號。2010年被評為金融生態城市。

永康新貌

基礎設施

全面發展社會事業。把提升永康教育擺上重要位置,深入推進振興教育“三大工程”,繼續開展“萬名家長評校長”活動,推進城鄉教育均衡協調發展;新人民小學、實驗幼兒園和教師進修學校附小投入使用,永五中一、二標段主體工程基本完工,職技校實訓工場主體結頂。醫改工作穩步推進,新增4家規范化社區衛生服務中心,城鄉公共衛生服務逐步實現均等化,基層醫療機構實施基本藥物零差率銷售,減輕了群眾醫藥負擔。大力推進文化事業繁榮發展,加強公共文化設施建設,舉辦第3屆“新永康人”文化藝術節,6個鎮級綜合文化站建成投入使用,市博物館正式開館,永康影城確定選址和建設模式,群眾體育工作蓬勃發展,城區數字電視整體轉換基本完成。繼續保持計生工作高壓態勢,人口普查上門登記階段工作順利完成。圓滿完成四川青川騎馬鄉災后重建對口支援工作。

城市化水平不斷提高,“一城兩翼二組團”的中等城市框架初步形成,臺金高速、永武二線、永童公路、永縉公路等一批重大公建設施投入使用,建成區面積達到36平方公里。積極推進解放街區塊舊城改造和方巖核心景區綜合整治工作,建成區綠化覆蓋率達到41%,人均公共綠地面積9.2平方米,城區納污面積達到18平方公里。扎實開展“三城聯創”,順利通過省級衛生城市復評和省級園林城市驗收。突出抓好水污染治理和水環境整治,完成金屬表面處理行業準重點監管區“摘帽”。農民安全飲用水問題三年任務一年完成,生態清潔型小流域治理走在全國前列。廣泛開展“三清四改”,建立“戶集、村收、鎮運、市處理”的垃圾收集處理運行機制,農村環境進一步好轉。

城市建設

近年來有序推進“三城聯創”,基本完成解放街大司、桃花區塊拆除工作,首批拆遷戶安置到位,啟動虹霓、東街、西街區塊舊城拆遷改造;北苑經濟適用房一期工程結頂,城南廉租房投入使用;實施城區創衛零星工程180項,基本完成四大入城口改造,建成金勝山公園游步道,開工建設第二消防站。加強城市管理,突出抓好城區環境衛生整治,科學施劃停車泊位,整頓交通秩序,城市社區辦公用房全面落實。加快交通基礎設施建設,金溫鐵路永康段改造工程確定線位和站房規模,開工建設東永高速、永磐公路西溪段、永義公路雅呂段和方巖過境公路,完成永祥公路二期路基工程、龍川東路延伸工程和西三環征地,建成農村聯網公路50公里。全力推進新農村建設,109個村啟動“六化”整治,41個村實施農房改造,拆除“兩違”建筑1226宗46萬平方米。編制全國首個生態清潔型小流域建設規劃,開展楊溪水庫飲用水源專項保護行動,226個村建成污水收集處理系統。完成農村勞動力轉移就業技能培訓5071人次。新增電氣化鎮5個、電氣化村107個。大力發展高效農業,新增土地流轉2.24萬畝、農民專業合作社36家、金華市級農業龍頭企業3家,實現糧食播種面積17.9萬畝。完成人工更新造林1560畝,省級重點公益林擴面7.7萬畝。

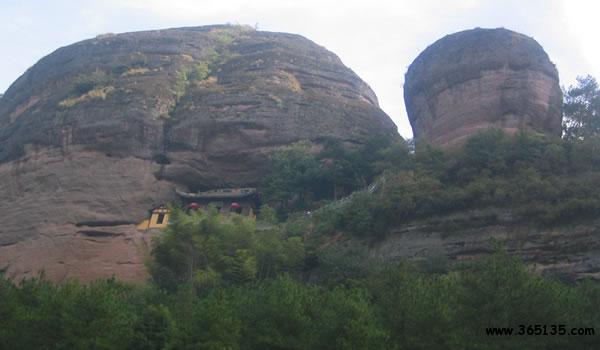

永康自然風景

旅游資源

旅游資源豐富,有黃帝鑄鼎的美麗傳說,有春秋鑄劍,漢造駑機,唐鑄銅銃的傳統技藝,有山清水秀的田園風光和古樸純正的鄉風民俗,是聞名海內外的“五金之都”和旅游勝地。境內有以雄奇峻險、丹霞地貌著稱的“浙東第一山”方巖山;“峰巒如畫屏,瀑聲賽雷鳴”的靈山湖仙巖;朱熹、陳亮曾講學論理的五峰書院;與民資共同開發已成功接待《天龍八部》、《漢武大帝》、《新少林寺》等100多部影視劇拍攝的石鼓寮影視城;全國最長的石墩木梁重檐廊橋西津橋;“觀九獅圖表演,尋古民俗文化”的九獅溝民俗文化村;黃帝曾“安營扎寨,煉銅鑄鼎”的南中國黃帝文化中心石城山訪古尋蹤游;“遠望五峰插天,若人伸手探云”的五指巖健身休閑游;“到名園看名企、逛名城購五金”的五金特色工業游等等。

永康歷史悠久,山川秀麗。有黃帝鑄鼎的美麗傳說,有春秋鑄劍,漢造駑機,唐鑄銅銃的傳統技藝,有山清水秀的田園風光和古樸純正的鄉風民俗,是聞名海內外的"五金之都"和旅游勝地。永康旅游起步較早。現有一個國家級風景名勝區(方巖),三個市級風景區(白云風景區、飛龍山風景區、石城坑風景區)。其中,方巖風景區在1997年被評為"浙江十佳美景樂園",2003 年底,經國務院批準,方巖景區被建設部列為國家重點名勝風景區;2004年初,又被評為浙江十大最具吸引力的旅游景點景區。白云、飛龍山、石城坑風景區形態各異,婀娜多姿。

2010年,浙江省永康市的“醒感戲”,入選第三批國家級非物質文化遺產名錄,傳統戲劇項目類別,序號2。

2010年,浙江省永康市的“永康鼓詞”,入選第三批國家級非物質文化遺產名錄,曲藝項目類別,序號8。

景區景點

石鼓寮景區:是一個山清水秀、石怪峰奇、極具田園風光的景區,在群山環抱中有一湖綠水、靜影沉璧、微波不驚。看,那石鼓、石鐘、石筍、石桃向人們展示著五彩繽紛的神話世界。石鼓寮影視城是《天龍八部》劇組在全國僅有的兩個規模較大的拍攝基地影視城之一。永康市政府投資2000多萬元用于影視城的土地征用、場景建設等項目,按時完成了建筑面積8000平方米,共72個單體建筑的影視城建設,為劇組順利拍攝創造了良好的條件。

五峰景區:幽靜舒適,空氣清新,環境優雅,歷來是文人墨客薈萃之地。南宋著名學者陳亮、朱熹、呂東萊曾在此講學授徒,切磋學術,遂成為著名的五峰書院。 位于固厚峰下的重樓是五峰石室中最大、最高、保存最完整的建筑。抗日戰爭時期,國民黨浙江省政府為躲避飛機轟炸,搬遷到方巖,省財政廳就在此辦公達4年之久。抗戰時期周恩來與國民黨浙江省政府主席黃紹閎載的二棵梧桐樹,現已挺拔參天。

靈巖福善寺:靈巖距方巖3公里,山麓是碧波蕩漾的靈山湖,山上的“天下第一洞府”南北相通,豁如廣廈,冬暖夏涼,實屬天然避暑勝地,名勝古跡之多,馳名浙東。 靈巖洞中的福善禪寺始建于后唐長興四年,洞內建有‘天王廟’、‘大雄寶殿’、‘觀音堂’‘地藏殿’。右側 ‘觀音閣’塑有四面向千手觀音大佛,洞內原有‘正學書院’是宋朝陳亮、朱熹,明朝唐伯虎、祝枝山等文人墨客講經說法,著書立說的地方,人文景觀十分豐富,對面還有‘伏虎山’‘羊角天飛瀑’‘竹林寺’,風景獨特,景區十景致,景色各異,使人留連忘返,實是宗教活動、旅游觀光好去處。

方巖:位于永康縣城東25公里處,以山巖奇特,風景秀麗而聞名遐邇,素有“人間仙境”之稱。山體平地拔起,四面如削,直聳云天,峻險非凡,遠望如城堡方山,故名方巖,山高384米。自宋以來,游人絡繹不絕,是第一批省級風景名勝區。 方巖附近還有靈巖、靈山湖、楊溪洪福寺等處可游。我國著名的園林專家陳從周先生對方巖有極高的贊譽:“方巖居中,游遍浙東”。

永康小吃

永康肉麥餅是一種餡餅,這可是永康的“特產”哦,外地人稱之為“永康食果”。永康農家在豐收喜慶季節向有制作肉麥餅作為佐餐的傳統。相傳北宋兵部侍郎胡則就很喜歡吃肉麥餅,回到故里,總要吃上幾只。至今永康旅外人士能做肉麥餅者,興致來時同樣要做點肉麥餅嘗鮮;旅外人士回故里,家鄉親人也喜歡烤幾個肉麥餅供親人品嘗。

永康“小麥餅”,又稱“單麥餅”、“麥餅筒”,它韌如皮,香氣撲鼻,是永康特有的風味食品,永康民間代代相傳,是民間極普遍之食品。最好吃是芝英小麥餅,園如盆,大如缽,薄如紙韌如皮,卷而不裂,用巾包藏,一周仍韌而軟,不會變質。逢年過節或喜慶筵席,民間拜年或省親訪友必備此禮物。拿來卷小麥餅的餡很多,雞蛋、豆腐、豆芽、粉絲、白筍、胡蘿卜、白蘿卜、牛、羊、豬肉等都可以。卷小麥餅的餡可以不放鹽,因為餅是咸的。

永康特產

紅橘:盛產于方巖鎮。當地紅橘種植面積400公頃,年產量10000余噸。方巖紅橘種植歷史悠久,南宋時期開始栽培。著名學者陳亮在永康地景賦中記載:“左栽李黃,右植橙綠”,說的就是方巖紅橘。永康一帶家里辦結婚等喜事,都要擺放一些方巖紅橘,代表吉祥。永康民間還有在喜慶節日相互饋贈方巖紅橘的習俗。

永康豆腐:很有名氣,永康豆腐皮也非常好吃。它是選用上等黃豆,優質山泉水精制而成,不放任何添加劑和“吊白塊”。永康豆腐皮色澤金黃、皮薄、油潤光亮、很有韌性,嫩滑可口、清香味美,既可直接燒煮食用,又可制作響鈴、素鵝、素腸、素餅等,用作饋贈親友比較實惠。永康豆腐皮以花街鎮八字墻一帶為代表。

永祥拱瑞楊梅:品質好,肉質厚,成熟采摘期含糖量高達11%~14%。這里種植的楊梅病蟲害少,無需施用農藥,可放心食用。現在不是生產楊梅的季節,希望來年大家到拱瑞品嘗品嘗。永祥拱瑞楊梅品種有近10個,其中當家品種———荸薺種占70%以上。

方山柿:是永康的傳統名果,在古山鎮新樓管理處一帶種植。現有面積8000多畝,年產量500多噸。單果重125~150克,色澤橙紅或橙黃。方山柿汁液豐富,纖維少,風味獨特,其蛋白質、脂肪、氨基酸、維生素C、維生素E等含量明顯高于同類柿果。“方山”牌方山柿連續三年被評為省農博會金獎,同時曾獲浙江省名牌產品稱號。方山柿成熟期為10月下旬~11月上旬。在成熟季節,可到產地一品其風味。

永祥竹筍:江南街道永祥一帶有竹林1.12萬畝,年產竹筍5000噸。竹筍不少地方的山區都有,而永祥竹筍與其他地方不同的是:味道鮮美,無渣,筍嫩如蘿卜。能產出這么好的竹筍,源于當地的土質特別好,加上農民講究使用農家肥和有機肥,不用農藥和化肥,無工業污染。

|