|

|

兩會”再提智能建造,碧桂園秀出科技肌肉 二維碼

4

建筑業轉型升級和高質量發展一直都是行業里的熱點話題。2021年是“十四五”開局之年,是全面建設社會主義現代化國家新征程開啟之年,今年的“兩會”也備受關注。 全國政協委員、碧桂園創始人楊國強提交了四份提案,其中包括:研發應用智能建造技術,推動建筑業數字化轉型。這一提案引發了媒體廣泛關注。 智能建造的發展歷程?如何落地?未來去向何方?我們一起來剖析。 工業化進程推動智能建造,每一次進步都源于實際需求。國外發達國家經歷了從工業化,再自動化,進一步信息化,然后邁向智能化的歷史進程。每一個階段的發展都帶動了建造業的進步,智能建造作為第四次工業革命的重要組成部分,還處于蓄勢待發階段。 而在碧桂園,智能建造卻只用了幾年的時間,就實現打開了傳統到智能的大門。 01 裝配式建筑打開建造工業化萌芽 最早提出建造工業化的是法國的現代建筑大師勒·柯布西耶,一戰結束后城市建筑受損嚴重,勞動力緊缺,需要在短時間內以較少人建造出大量的住宅、工廠等,滿足當時的居住和生產需求,因此他便開始構想房子也能夠像汽車底盤一樣工廠化成批生產。此后,裝配式建筑便萌生于此,它在西方戰后重建和經濟恢復方面發揮了非常重要的作用。

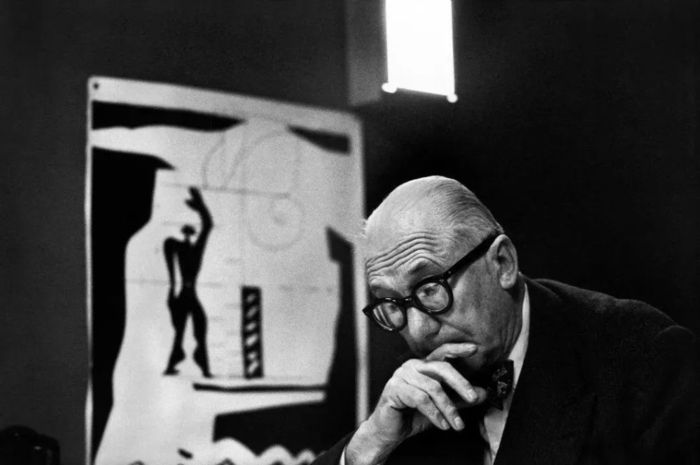

▲法國的現代建筑大師勒·柯布西耶 2016年,碧桂園開始試點“新建造體系”,以鋁模、爬架、全現澆外墻和穿插施工等技術為代表。2017年至今,該套體系在碧桂園全國各省市廣泛采用,對施工現場的安全、質量和進度等方面都有不同程度的改進和提升。

▲碧桂園新建造體系的應用 02 日本率先實現“如同生產汽車一樣生產房屋” 20 世紀 50 年代后,經歷了二戰摧殘的日本面臨住宅短缺的社會問題。為了解決這一問題, 1966年日本制定、實施了《住宅建設的五年計劃》就包含新技術應用等內容。隨后,日本廣泛開展了對材料、設備、制品標準、住宅性能標準、結構材料安全標準等方面的調查研究,加強住宅產品的標準化工作,對房間、建筑部件、設備等尺寸提出了要求。1968年后,大量部件通過機器生產,產品標準固定化,建筑過程精準化,日本已經完全可以做到“如同生產汽車一樣生產房屋”。

▲日本裝配式住宅的施工細節 03 數字化、智能化技術推動智能建造進程 2000年以后,隨著信息化時代的到來,AutoCAD 軟件、BIM 技術、網絡技術和通信技術等在建筑領域得到廣泛應用。在建筑行業,通過這些技術可以實現政府與企業之間、項目實施各方之間及企業內部的信息化,還能實現工程項目實施過程中的可視化,促進規劃方、設計方、施工方和運維方協同工作,對項目進行全生命周期管理,特別是設計方案、施工進度、成本、質量、安全、環保等方面,增強項目的預知性和可控性,讓建筑更加高效,集成,節能,同時還能滿足個性化,風格化的需求。

▲碧桂園智慧工地 智能建造的誕生其實也是源于數字化和智能化技術的發展。在建造行業,人工智能需要對“人,機,料,法,環”等要素進行感知,獲得大量的數據后進行分析、計算、優化,進而指導施工。因此,要實現智能建造,首先要有數字建造。 事實上,碧桂園在2018年就已經開始重點推進數字化建設。2018年至今,碧桂園在全國54個項目推行以大數據云、綠色施工、AI監控等十余個智能化系統監督生產的“智慧工地”,2019年上線了自主研發的“鳳凰云”直營平臺,以數字營銷賦能提效……這一系列的數字化嘗試,都為實現智慧建造奠定了數據積累的基礎。

▲碧桂園鳳凰云數字營銷 04 碧桂園智能建造大門已打開 目前,人們對生活質量和環境提出了更高的要求,建造業的內涵也不再只是建造一項工程那么簡單,人們還產生了設計的合理性、環保性、智能家居等多元化需求。同時,隨著信息化、數字化的提升,各項技術的成熟,高科技手段進入建造行業,迅速地實現建造業從信息化到智能化的過渡。 ▲博智林智能制造工廠 2018年,碧桂園成立全資子公司廣東博智林機器人有限公司(簡稱“博智林”),大力引進國內外的土木工程、機器人、人工智能、數字化領域的專業人才,聚焦建筑機器人的研發、制造與應用,同步實施系統化產業布局。 截至2021年2月,博智林在研建筑機器人及智能產品近50款,已遞交專利有效申請3042項;已獲專利授權984項,其中發明專利262項。目前博智林已形成混凝土施工、混凝土修整、砌磚抹灰、內墻裝飾等12個建筑機器人產品線,適用于大多數現澆住宅、PC裝配式住宅、工廠、公共建筑等建筑類型。

▲博智林建筑機器人 2021年2月初,住房和城鄉建設部在全國范圍內確定了7個智能建造試點項目,要求加大智能建造在工程建設各環節應用,盡快探索出一套可復制可推廣的智能建造發展模式和實施經驗。碧桂園鳳桐花園項目位列其中,這是博智林首個建筑機器人商業應用項目,也是目前國內唯一引入建筑機器人并批量應用于工程建造過程的試點項目。該項目已累計進場各類機器人20多款50余臺。 05 智能建造幫助我們在建設中少留遺憾 1 完成高難度工作 原來,建造行業之所以能工業化,因為房屋產品的使用、經濟屬性、房屋內的組成部分無一不是工業產品,其標準化和智能化的特點與工業一致。 但建筑產品和工業產品有很大的區別:工業產品是先進行設計,設計后進行仿真,仿真以后形成工業數字樣機,經過修改調整然后再量產;而建筑往往只有一次機會,所以一些建筑產品會留下很多遺憾。 例如著名的北京大興機場,頂部曲面造型非常復雜,這個曲面有自己的內在的邏輯,人是沒有辦法畫出來的,只能用計算機生成,這就是數字化的設計。北京大興機場通過適用、高效的BIM和協同設計平臺,得以整合上百人的設計團隊,只用了一年的時間,就完成了新機場從方案調整深化、初步設計、施工圖的全部設計過程,體現出了BIM技術對于設計效率的巨大提升。 從大興機場的例子可以看出,通過使用智能技術,在設計階段就將建設階段可能會出現的一些問題,例如不合理的、錯誤的設計,通過數字化的數據找出來,并不斷地進行優化,完成了人類無法完成的高難度工作。

▲北京大興國際機場 2 兼顧安全、質量和成本 中國擁有世界上最大的建筑市場,2020年建筑業約占我國GDP份額的26%左右,有力支撐了國民經濟持續健康發展。中國工程院院士丁烈云就曾表示:我國建筑業創造了諸多世界第一,同時也面臨著產品性能欠佳、資源浪費巨大、安全問題突出、環境污染嚴重、生產效益低下等問題。 “機器人正在積蓄澎湃的力量,未來的發展潛力不可想象,”建筑工人出身的楊國強先生在不同場合表示,希望建房過程中繁重、重復、危險的部分工作能夠由機器人來完成,“首先是符合我們對零傷亡和安全的追求,第二能使我們的質量提升,第三能使我們的效率提升”“過去是工人在地盤走來走去,未來是機器人在地盤走來走去,我們像生產汽車一樣在工地生產我們的房子”。 簡單來說,智能建造的發展不僅能保證工作人員的安全、保證工程的質量,也能省下來不少錢。 ▲博智林建筑機器人在作業 3 人機協同,改變工作模式 有一項研究預測,未來的十年內,美國38%的工作將處于被智能化取代的高風險中。在建筑業,這一預測顯得尤其可怕:由機器人引發的建筑業失業率在英國為24%,在德國為41%。人們在討論建筑機器人的時候,也會產生一個疑問,工人的工作會完全被機器人取代嗎? 另一方面,在中國,建筑行業存在“招工難”“用工荒”“農民工老齡化”現象也很突出,用建筑機器人去替代這些工人,難道就不是一個好辦法嗎? 雖然越來越多的研究人員致力于證明建筑機器人的價值,但蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)在研究“數字制造”這一課題時,通過比較人造墻體和機造墻體所花費的時間和成本,他們發現,隨著項目的復雜程度不斷增加,使用建筑機器人產生的回報率更勝一籌。另外,如果使用機造墻體,建筑師、設計師、工程師和承包商進行后期調整的時候,就會有更大的靈活性,而且無需耗費大量成本或導致項目延期完工。 與此同時還發現,簡單的工程由人來完成會更加有效率。這也說明,在可預見的許多年里,人類和機器人將共存于建筑工地,建筑機器人并不會取代人,而是人和建筑機器人相互協同造房子,全新的建筑工地工作模式將會誕生。 06 智能化的技術對建造行業至關重要 楊國強先生在今年的“兩會”中提議: 第一,大力支持建筑機器人及智能施工設備研發應用。鼓勵行業重點企業加大建筑機器人及智能施工設備研發力度,支持相關核心零部件和關鍵技術的重點攻關。在現有龍頭企業研發成果基礎上,大力推動建筑機器人及智能施工設備投入工程項目建設,加快試點推廣,提升工程施工智能化水平。 第二,加快推進以BIM數字化技術為基礎的產業互聯網平臺建設。 第三,研究建立和完善智能建造標準體系及評價體系。 對比2020年在“兩會”上的提案,很明顯,楊國強先生已經由原來的“國家應該完善智能建筑的政策體系、行業標準、監管機制”等關注點轉移到了實操層面。碧桂園建筑機器人從概念到真正走進工地,讓行業看到了“智能建造”的曙光。 今年,持續關注該話題的還有全國政協委員王美華,他提出:作為國民經濟支柱產業之一的建筑業,當前仍處于高環境負荷下的低質量供給,行業的大數據應用發展緩慢,亟需借助基于大數據的數字化轉型對全產業鏈進行更新、改造和升級。 盡管我們依然需要更多的時間去探索和評估智能建造的商業模式、就業市場、成本效益等方面的問題,但人們正逐漸達成共識:智能化的技術對建造行業至關重要。 為了確保建筑行業順利向更高的智能化程度過渡,碧桂園正在以科技賦能生產,整合房地產開發上下游產業鏈,在實踐中深度探究智能建造的可實踐性。 展會新聞

|