|

|

從歐美三棟網紅建筑看低碳木構辦公建筑發展趨勢 二維碼

22

盧求 德國可持續建筑委員會國際部董事 清華大學EMBA班客座教授 五合國際 副總裁 email:luqiu@www5a.com 導讀:文章選取了瑞士斯沃琪公司新總部、挪威SR銀行總部大樓和美國斯波坎市零能耗辦公樓 這三棟新近落成且廣受關注的木結構建筑,分別研究了三棟大樓的建筑設計、結構設計、構造設計以及能源利用與可持續設計,在此基礎上提出近年來越來越多較大規模的木結構建筑落成且受到廣泛關注的五個原因,分析了未來多層和高層木結構辦公建筑的發展趨勢。文章有助于人們了解發達國家木構辦公建筑的發展方向、遇到的技術難點和解決方案,開拓思路、借鑒國際成功經驗,助力建筑業早日實現雙碳目標。 1. 斯沃琪新總部 1.1 項目概況 在谷歌網站上輸入“斯沃琪新總部”幾個字,半秒鐘可以得到750萬條結果!這是一棟名副其實的超級網紅建筑。世界著名時尚腕表生產商斯沃琪新總部(New Swatch HQ)位于瑞士首都伯爾尼市以北約40公里的比爾(biel)鎮,它是迄今為止世界上最大的木結構辦公建筑。 設計者是普利茲克獲獎者、日本明星建筑師板茂。板茂以其以其精致的結構和非常規的設計方法以及對建筑創新的貢獻而聞名于世。2000年筆者在德國漢諾威博覽會上看到他設計的紙結構日本展館令人印象深刻。此后他設計了蓬皮杜·梅斯中心和阿斯彭藝術博物館等知名木結構建筑。2011板茂年贏得了斯沃琪新總部項目的設計競賽,經過精心設計和施工,新總部于2019年10月落成。

瑞士斯沃琪新總部遠景 西方媒體形容斯沃琪新總部像一只蜿蜒前行的巨龍,龍身上的鱗片在陽光下熠熠發光。板茂獨特的建筑創意將斯沃琪品牌元素(如透明性,運動性,意外和令人驚訝的細節)與樂趣和嬉戲感融為一體, 建筑的形式像藝術品一樣喚起了人們的想像力。 斯沃琪新總部建筑長240米,寬35米,高27米。建筑面積25000平米,高度5層,成為斯沃琪、歐米茄公司的新總部大樓,除了常規的工作場所外,整個建筑物還分布著許多公共區域:一樓的自助餐廳,向員工及其訪客開放,建筑物多個地方設置了小型休息區。如果需要私密性,可以使用單獨的“壁艙”。在二樓的盡頭設置了“閱讀樓梯”,其臺階和景觀吸引公司員工在創意休息期間進行頭腦風暴。地下停車庫有170個停車位和182個自行車停車位。

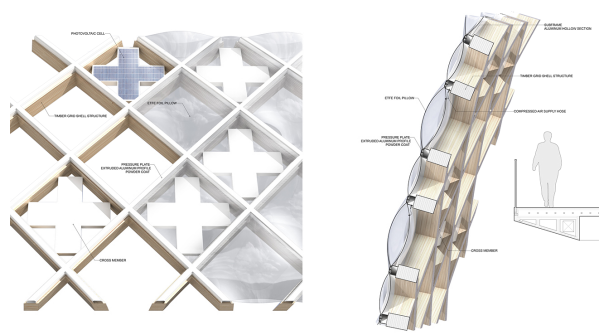

瑞士斯沃琪新總部夜景 1.2 建筑結構及構造設計 總部大樓采用非常規的雙曲線建筑外形,建筑結構采用瑞士云杉木加工而成的曲線空間木格構,建筑的屋頂及外墻形成了2800個菱形元素,膠合木梁的高度從760mm到925mm不等。最大的正交膠合木梁斷面尺寸達到925x200mm。

瑞士斯沃琪新總部木結構施工過程

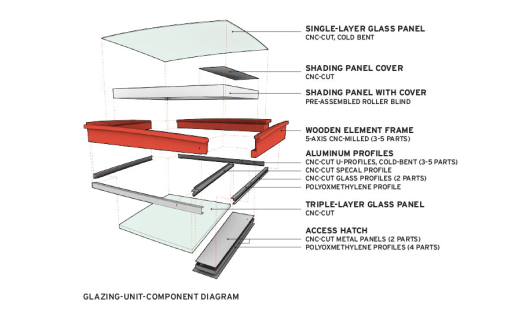

瑞士瑞士斯沃琪新總部木結構施工過程照片 外立面每個菱形單元都有不同幾何尺寸,其外表皮分為不透明,透明或半透明三種構造形式,以控制室內的光線和隱私級別。一些菱形立面元素可以打開進行排煙,另一些則裝有光伏面板。 透明的菱形外立面元素(天窗)由三層中空高性能保溫玻璃、空氣層、鋁合金電動遮陽卷簾、外部單層冷彎鋼化玻璃構成。中空腔室保持略微正壓狀態以避免灰塵進入,同時整個單元進行有組織通風,以避免冷凝水的形成。

瑞士斯沃琪新總部外景

瑞士斯沃琪新總部外圍護結構細部

瑞士斯沃琪新總部外圍護結構細部

瑞士斯沃琪新總部天窗構造細部

瑞士斯沃琪新總部外圍護結構細部 半透明的菱形覆蓋了40%的外立面,每個菱形都包含一個雙層ETFE充氣膜結構。選擇ETFE膜結構主要是為了減輕柵格結構的整體重量,同時其外觀形象也有趣別致。ETFE充氣膜結構的強度足以承受雪或冰的重量,但單純ETFE膜結構的保溫隔熱和隔音性能不能滿足高品質辦公室的要求,因而在膜結構內添加了聚碳酸酯層以解決這兩個問題。 在不透明的菱形建筑天花板上有124個木制的瑞士十字,上面有細小的穿孔,用以改善辦公室的聲學效果。外立面上還有9個陽臺,面積為10至20平米,可在不同樓層高度上走出建筑、呼吸新鮮空氣、欣賞周邊風景。

瑞士斯沃琪新總部外圍護結構及陽臺細部 建筑采用參數化設計,3D參數模型直接輸入CNC數控機床對木材進行精細加工。斯沃琪新總部建筑外立面采用了7700個木制構件,加工精度達到0.1mm。如上所述,除木構件之外,斯沃琪新總部建筑巨大曲線外立面還包含玻璃、金屬、ETFE膜、各種電纜、管線等,預制構件總量為62,792個,這其中只有72個預制構件有加工失誤,錯誤率為0.11%。

瑞士斯沃琪新總部入口門廳

瑞士斯沃琪新總部內景

瑞士斯沃琪新總部內景 1.3能源利用與可持續設計 建筑采用木結構是斯沃琪總部可持續戰略重要的組成部分。木材是可再生材料,項目共使用了1997立方米木材,相當于瑞士森林中2小時木材的生長量。屋頂安裝了442個曲面太陽能光伏發電板,共計1770平方米,每年可發電約212.3 MWh,項目采用了地源熱泵能源系統,并將既有的儲油池改造成為長效蓄熱裝置,末端形式采用地板及天花板輻射采暖制冷系統,提供無風感、高舒適度的室內環境。建筑可再生能源利用基本可以覆蓋建筑自身運行能量需求。這意味著建筑運行階段基本可以實現零碳排放,而該建筑采用木構形式建造,相比鋼筋混凝土結構建筑形式,其建造階段和拆除與再利用階段的能耗(碳排放量)也大幅度降低。 2. 挪威SR銀行總部大樓 2.1 項目概況 2019年11月落成的挪威SR銀行總部大樓位于挪威西海岸的斯塔萬格市(Stavanger),它是北歐規模最大的木結構辦公建筑,建筑面積22500平米,其中地上建筑面積13200平方米,建筑高度4-7層。

挪威SR銀行總部大樓外景

挪威SR銀行總部大樓外景

挪威SR銀行總部大樓幕墻細部

挪威SR銀行總部大樓外景

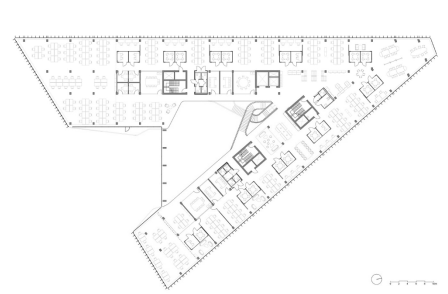

挪威SR銀行總部大樓總圖 建筑與周邊城市環境:項目基地為三角形,北側銳角面向一城市公園。建筑適應基地形狀、平面呈A字形,建筑的軸線與公園中音樂廳連為一體。建筑的幾個方向都向城市開放,在建筑和周圍環境之間創造了豐富的聯系。建筑的東面呼應周邊城市建筑尺度,細長而寧靜,沿街道創造了有遮蔽的人行道和一座公共汽車站,建筑的入口在南側A字形平面的下方,建筑師在此處建立了一個小公園,作為向傳統的小型木結構房屋過渡。A字形中部為中庭,建筑的平面布局圍繞中庭展開,將光、空氣和綠色植物引入室內,各種非正式的公共交流場所圍繞中庭布置,成為中庭與沿建筑物外立面布置的安靜辦公空間的緩沖地帶。

挪威SR銀行總部大樓平面圖 2.2 建筑結構與構造設計 自古以來,銀行建筑都是以彰顯堅固耐久、值得托付信賴為主要特征的。使用木材建造銀行總部大樓是對“銀行”這一概念的挑戰。2014年建筑設計公司Helen & Hard與SAAHA合作贏得了挪威第二大銀行集團SR Bank新總部設計的競賽,建筑師推薦木結構形式,并聘請瑞士創意木構公司(Création Holz AG)的布魯默先生(Hermann Blumer)擔任顧問。布魯默先生提出了為本項目專門設計的木框架結構體系,并向業主提交了詳細的初步結構強度計算,證明了該項目的可行性。

挪威SR銀行總部大樓門廳 建筑師還提交了一份木材建造成本與常規鋼和混凝土結構的成本比較,顯示木結構成本并不高于常規混凝土結構,并建造了一個1:1比例的建筑局部樣板模型,該模型使人們能夠獲得對空間和構造的許多特殊特征的真實印象,贏得了所有人的青睞,最初對木結構持反對意見的人也變成了熱情的支持者。由于該木結構建設方案在可持續性,健康和工作場所質量、美學方面具有許多優勢,在隨后的談判中各方最終一致同意采用,并同意支付比鋼/混凝土建筑高出1.4%的造價。

挪威SR銀行總部大樓門廳

挪威SR銀行總部大樓門廳

挪威SR銀行總部大樓內景

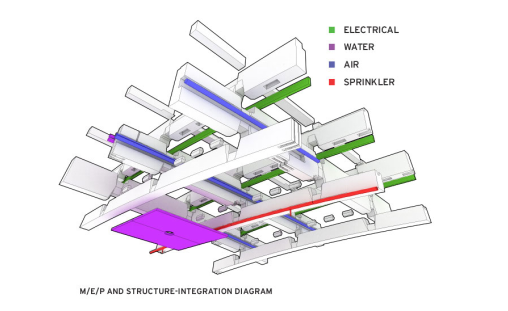

挪威SR銀行總部大樓內景 建筑的地下部分為鋼筋混凝土結構,地上部分的電梯筒、樓梯間形成4個核心筒由混凝土建造,用以承載建筑的水平推力和滿足消防疏散要求。圍繞四個核心筒,設計了木結構框架承重體系,柱網尺寸為5x4米,載荷較大區域的梁柱框架體系采用了堅硬的櫸木層壓膠合板,主梁嵌入木柱的凹槽中、采用布魯默先生專門設計的直徑80mm高強度木銷栓固定,用以傳遞軸向力和剪力以及彎矩,這一節點成為該建筑內部重要的特征和室內設計元素。底層立柱和橫梁由于懸挑于人行道上方而也采用櫸木層壓膠合板制成。上部樓層載荷相對小的區域梁柱和樓板采用承載能力稍弱的云杉正交層壓膠合木。木結構框架形成連續梁,與建筑外立面附近的圈梁和樓板共同構成穩定的結構體系 。圈梁斷面尺寸為920x160mm,樓板厚200mm。 由于建筑功能的需要,首層部分區域需要大空間、因而需要拔掉部分承重柱,柱跨達到9m。這里的梁和柱采用特殊高強的構造,柱斷面尺寸達到480x800mm,柱高達到7.5米。 建筑上所有橫梁均經過精心設計以反映作用在其上的力和力矩,所以它們在支撐點處斷面尺寸最大,向梁中部方向逐漸變小。木梁在工廠生產,預先安裝了所有必要的電纜、風管等管線或導管。整個木材結構以及玻璃幕墻均滿足嚴格的REI90防火要求,并根據燃燒率計算確定尺寸。

挪威SR銀行總部大樓內景

挪威SR銀行總部大樓內景

挪威SR銀行總部大樓木結構 建筑的中庭是銀行總部大樓的亮點,中庭中樓梯的邊梁在兩個方向彎曲,為懸挑至中庭五米處的壯觀開放式樓梯提供支撐。中庭的采光天頂,具有雕塑感、飄逸瀟灑的大樓梯及中庭整體效果,充分展示了木結構空間塑造和美學表現力。

挪威SR銀行總部大樓幕墻節點圖

挪威SR銀行總部大樓幕墻節點圖 2.3 能源利用與可持續設計 建筑采用木結構建造為獲得BREEAM-NOR 綠色建筑認證打下基礎,這也是業主和建筑師追求持續發展戰略目標的組成部分。此外建筑還采用了高性能的建筑圍護結構,特殊構造的高透光率保溫隔熱超白玻璃、輔以精致的遮陽和柔光系統,使室內光環境達到很高水準。建筑采用地源熱泵供暖制冷系統,計算機服務器機房的余熱利用也是建筑采暖系統的組成部分。 該建筑的結構系統和室內裝修主要采用木材實現,相比鋼筋混凝土結構建筑形式、金屬或化學合成材料為主的室內裝修,該建筑建造階段和拆除與再利用階段的能耗/碳排放量大幅度降低。 3 美國斯波坎零能耗辦公樓 3.1 項目概況 催化劑辦公樓(Catalyst Building)位于美國華盛頓州、距離西雅圖市西側約400公里的斯波坎市(Spokane),建筑面積 15690平米,2020年9月落成,它將是北美地區獲得國際生活未來研究所(International Living Future Institute )認證的最大的零能耗和零碳木構建筑。

美國斯波坎零能耗辦公樓外景 項目基地位于斯波坎市中心南側的生態開發區,通過步行天橋與東華盛頓大學校區相連。開發商是能源公司阿維斯塔(Avista)的子公司、建筑和設施運營公司麥克金斯特里(McKinstry),木材建造商是擁有北美地區最大的正交層壓膠合木生產工廠的卡泰拉(Katerra)公司,參與開發建設的企業聯合體力圖通過應用低碳環保的建材、整合生態節能技術、運用區域智能能源網絡系統,打造世界上最低碳環保的零能耗建筑及開發區。

美國斯波坎零能耗辦公樓外景 建筑的主要承租方是東華盛頓大學,包括東華盛頓大學的電氣工程,計算機科學,公共衛生,商務和創意寫作等專業院系正在逐步遷入,但在建筑設計時并沒有確定究竟那些院系、哪些功能將要入住此建筑,因此建筑設計需要具有一種中性美學、且能滿足不同使用要求。建筑取名催化劑大樓,寓意促進不同學科思想碰撞、行業創新。

美國斯波坎零能耗辦公樓外景 3.2 建筑結構與構造設計 建筑由兩個體量組成,中部是門廳和中庭空間,結構柱網邏輯清晰,建筑設計采用開放式平面布局,有規律的實墻窗洞式建筑立面。 催化劑辦公樓力求最大程度減少制造能耗高的鋼和混凝土的使用,使用了超過5,000立方英碼(約3823立方米)的本地木材產品,這些木材儲存了3713噸的二氧化碳當量,并避免了1437噸的CO 2排放,相當于減少了1,100輛汽車一年行駛而產生的溫室氣體排放量。根據美國木材產品委員會(Wood Products Council)的計算,美國和加拿大森林能夠在短短11分鐘內生長出來等量的木材。 催化劑辦公樓采用正交膠合木(CLT)梁柱框架,以及正交膠合木制成的樓板和墻體,包括抗側向荷載的結構核心筒也由大塊實心木材制成。

美國斯波坎零能耗辦公樓首層平面圖

美國斯波坎零能耗辦公樓標準層平面圖 盡管樓地面都有抑制聲音傳遞和消除振動的石膏水泥砂漿(gypcrete)面層,室內大部分表面都為裸露的木材,為空間提供了溫暖和活潑的感覺。

美國斯波坎零能耗辦公樓內景

美國斯波坎零能耗辦公樓幕墻細部

美國斯波坎零能耗辦公樓外景 催化劑辦公樓的外立面采用了一種新的構造形式,包括正交膠合木(CLT)板材,保溫材、防水透氣膜,最外層是木炭色的陶板。選擇陶板的原因包括其隔聲性能(催化劑辦公樓緊鄰鐵路線)、較小的環境影響(生產鋁板的能耗和碳排放量更高)、美觀和耐久性。

美國斯波坎零能耗辦公樓幕墻構造細部 預制的外墻板HxB=30 x12英尺(約9.14x3.66m,這一尺寸由運輸限制決定),通過起重機吊到建筑框架上。建筑竣工后通過鼓風門法檢測氣密性,檢測結果顯示該建筑的氣密性能非常出色,氣密指標只有被動房允許上限值的1/2。

美國斯波坎零能耗辦公樓內景

美國斯波坎零能耗辦公樓內景

美國斯波坎零能耗辦公樓內景

美國斯波坎零能耗辦公樓施工過程 3.3 能源利用與可持續設計 催化劑辦公樓優秀的外圍護結構大大降低了建筑的運行能耗,室內空調系統末端采用高效輻射采暖/制冷系統,以及空氣余熱回收設備。建筑的能源系統也很出色。催化劑辦公樓采用區域能源網提供的冷熱源,該能源設備系統就位于臨近一棟建筑內,采用電驅動,由McKinstry公司設計建造運行。這套系統包括本地及遠程生物發電、發電熱回收、蓄熱能和電池儲能技術,根據氣候參數情況,區域內建筑能源使用情況等因素,工程師采用參數化工具來確定最合適的組件、設備的最佳容量和最佳配置,在計算模型系統中有40,000種不同的組合,通過優化設計運行旨在以最低的成本實現最高的能源使用效率。

為美國斯波坎零能耗辦公樓提供能源的區域能源中心 安裝在催化劑辦公樓屋頂上的213 kW光伏(PV)設施,加上安裝在斯波坎市其他三棟建筑屋頂上的光伏設施,每年還將產生1,100,000 kWh的電力,預計這將完全抵消這些建筑物的能源使用量。安裝在建筑物內成千上萬個傳感器將跟蹤環境條件,空氣質量和人員使用情況等數據。從催化劑辦公建筑以及生態開發區的鄰居建筑物大量實時信息,將協助能源工廠管理和平衡能源需求,能源的生產和存儲,不僅能控制建筑物從區域能源網獲得多少能源、還能控制建筑物何時獲得這些能源。這有利于減少電網峰值電量,而電網用電峰值時期通常也是發電碳排放量最大的時刻。 斯波坎催化劑辦公樓的能源體系,可以確保建筑在運行期間一次性能源消耗為零、即達到零碳排放,建筑的結構系統和室內裝修主要采用木材,相比鋼筋混凝土結構建筑形式、金屬或化學合成材料為主的室內裝修,該建筑建造階段和拆除與再利用階段的能耗/碳排放量大幅度降低。 4.木結構辦公發展趨勢 隨著全球范圍面臨的資源能源日益短缺、環境污染日趨嚴重等現實問題,世界多數國家均提出綠色可持續的發展目標,中國國家領導人新近也做出中國2030年碳排放達到峰值、2060年達到碳中和的莊嚴承諾。建筑行業作為耗能大戶、污染重頭,肩負著實現行業綠色化轉型發展的重任。木材由于其天然可再生、綠色低碳環保等優良屬性,得到現代人的重新認識與廣泛研究,諸多新型木制品、新型結構體系、新型建造方式等應運而生。以正交層壓膠合木(Cross Laminated Timber,CLT)、結構復合木材(Structural Composite Lumber, SCL)等為代表的重型工程木制品(Mass Timber Products, MTP)的成功研發,使得建造更為經濟、高效的多高層木結構建筑成為可能。從建筑全壽命周期考量建筑碳排放,木構建筑有著非常突出的優勢。 近年來在歐洲和世界范圍不斷有木結構建筑爆紅網絡,也有越來越多的較大規模的木結構建筑在歐洲以及世界各地不斷落成和正在建設之中,綜合歸納主要有以下五方面原因: 1. 世界范圍對建筑節能減碳、可持續發展性能的追求,木材在該領域具有突出的特質,其生命周期評價(Life Cycle Assessment,LCA)指標大大優于常規混凝土結構建筑。 2. 人越來越重視建筑的健康性能,木材天然、無污染、突出的美學表現力、易于工廠預制加工和運輸等特點受世人青睞。 3. 新型木材承載性能、耐久性能的提升,包括混合木結構的應用,使木構建筑應用范圍和經濟性能大幅提升。 4. 木結構防火構造的進步,有效提升了木結構的耐火性能,促進了木結構的廣泛使用。 5. 混凝土建筑面臨環保方面、以及施工人力成本增長的壓力,使木結構在建造成本方面愈來愈具有競爭力。 此外由于木材大大優于混凝土的熱工性能,非常適合建造超低能耗、近零能耗建筑,全球主要發達國家以及中國都提出了碳中和發展目標和近零能耗建筑發展路線,在探索和大規模推廣近零能耗建筑的過程中,木構建筑有廣泛的發展空間。 在多層辦公建筑領域,由于建筑的荷載和防火要求相對高層建筑較低,現代木結構建筑完全可以輕松應付,可以采用純木結構或混合木結構形式建造,建筑結構、防火、保溫、隔熱、隔聲等構造技術成熟,性價比高,適合裝配式建造,因而木結構在多層建筑領域(包括辦公、酒店、學校、展館等公共建筑和居住建筑領域)有非常廣泛的應用前景。 高層辦公建筑(通常指建筑高度大于24米的建筑)的防火和建筑結構安全性要求較高,更適合采用混合木構建筑結構體系,即由樓梯、電梯、豎向風道等組成的建筑核心筒用鋼筋混凝土建造,以承受建筑的水平荷載和滿足消防疏散通道耐火等級的要求,其它部分的承重構結構,包括框架體系和樓板等采用工程木建造,或根據項目需求部分采用混凝土或鋼結構建造,室內裝修可盡量采用木材或木制品。這種建造方式國外已有不少成功案例,甚至有多個國家正在設計建造混合木結構的超高層建筑(建筑高度大于100米)。 國內項目限于目前相對保守的設計規范,實施建造高層和超高層木構建筑還有一定難度,不過可以預見,隨著中國建筑領域節能減碳的壓力的劇增以及中國天然木材的儲量和進口量的增加,在不久的將來木結構建筑設計規范將會更新,多層木結構建筑將會在中國率先有較大幅度的應用。 參考文獻: 1. www.swatchgroup.com 2. Neuer Swatch-Hauptsitz in Biel,www.intelligentbauen.ch 3. Firmenhauptsitz Swatch in Biel,www.baunetz.de 4. Timber gridshell slithers into place for Swatch, www.ribaj.com 5. A Closer Look at the Gridshell Roof of Swatch Headquarters by Shigeru Ban, www.architecturalrecord.com 6. www.sparebank1.no 7. Holz im Gro?einsatz: Finansparken in Stavanger von Helen & Hard und SAAHA, www.structure-magazin.de 8. SR-Bank, www.tlg.no 9. Bank opts for BauBuche at key points in its new HQ building,www.pollmeier.com 10. www.catalystspokane.com 11. Catalyst by Katerra and Michael Green Architecture, www.architecturalrecord.com 12. Michael Green Architecture designs Net Zero ‘Catalyst Building’ in mass timber, www.stirworld.com 13. www.katerra.com 注:本文部分內容發表在《建筑技術》雜志2021年第3期上 展會新聞

|