|

|

吳志強院士:未來社區,中國人的“家園”在哪里?未來社區,中國人的“家園”在哪里? 二維碼

2

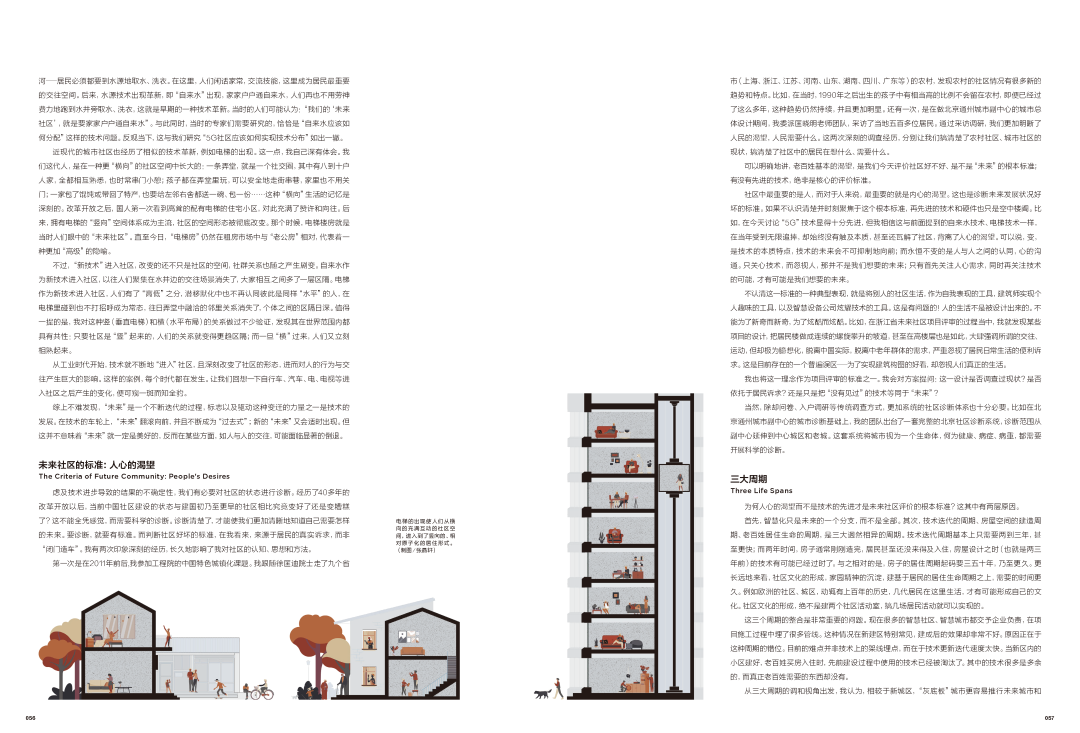

近年來,由浙江省率先提出的“未來社區”受到了廣泛關注,但對這一概念的探討大多集中于政府管理、科技加持、地產開發等層面,對其中包含的城市更新構想、治理邏輯和困境、技術倫理等議題缺乏深刻的反思。在實用性的考量之外,我們還需要從歷史的、宏觀的角度出發,更批判地解讀這一社區形態及其所代表的愿景。在接受《城市中國》的訪談時,吳志強院士指出需要在中國的“家園”脈絡和技術迭代的軌跡中考察適合中國人的未來居住形態。居民的真實訴求而非技術的先進程度才是評判社區好壞的標準。技術不能凌駕于人心之上。 吳志強,同濟大學建筑與城市規劃學院教授,中國工程院院士,德國工程科學院(acatech)院士,瑞典皇家工程科學院(IVA)院士,美國建筑師協會榮譽院師(Hon. FAIA) 中國人自己的”家園“傳統是什么? 在中國的農業社會中,社會生活的流動性較弱,氏族和家族有著悠久的傳統,由此形成的“家園”概念尤其根深蒂固。我本人也深受這一傳統影響。吳家的家譜五百多年都沒有斷過。我雖然是家族的一員,但因為生長在上海,家鄉話說得不標準。為此,在我五六歲的時候,父親特地將我送回浙江蘭溪接觸家鄉的語言環境,直到上小學時才又將我接回。回到上海后,看到我能說滿口的家鄉話,父親才感到非常幸福和滿足。盡管當時我并不理解,但今天看來,這是我的父輩對“家園”的懷念和認同。 具體來說,“家園”包含什么?首先,是一種超越了階級和階層的共生關系。在南宋時期的蘭溪,我家鄉的村莊剛立村即被一分為四。其中的三塊分屬于在此立村的三個吳姓親兄弟;第四塊則是公共的,由三兄弟輪流執掌。這部分土地上收獲的糧食用作全村的公糧;村中70歲以上的老人的贍養、孩童的教育等開支,都由這部分公共收入來支撐。在這塊土地上還有祠堂、學校,以及供養老人的設施等。從中我們不難看出,這種組織方式,在某種程度上已經超越了階級社會,具有一種中國宗族血親式的守望相助的力量。這種力量,在某些時候也表現為一種“共同精神”,這也正是“家園”的第二部分內涵。 共同精神,通常以“祖宗”、家族、家譜的形式存在;落實到空間中則表現為精神空間,比如祠堂。如今,在西方“社區”概念體系之下建立的中國社區,即便不是絕對,但也大都沒有“精神空間”。已經被很多人遺忘的是,中國傳統的聚落中,居民的成人禮、壽禮、祭祖、婚喪嫁娶等重要習俗,都需要在這樣一個具有共同認同的空間中進行,而非在所謂的“大酒店”中。中國人的精神空間與西方理論體系下的“場所精神”并不相同。“場所精神”更強調在一個既有的空間中建構自己的“精神”,而中國傳統則更多是為“精神”專門設置一個場所。這可能是中國家園和西方社區的本質區別。精神,也需要一個專門空間,但現如今的中國社區里還沒有專門的精神場所。  祠堂除卻祭祀功能,平時還是村民重要活動的舉辦地。圖為云南省玉溪市江川縣黃營村的祠堂,村民們正在為當天一對新婚夫婦的喜宴做準備。(攝影/崔國) “未來”是相對的 在中國以及國外早期的鄉土社區中,人們圍繞的核心是社區的水源地——一口井或者一條河——居民必須都要到水源地取水、洗衣。在這里,人們閑話家常,交流技能,這里成為居民最重要的交往空間。后來,水源技術出現革新,即“自來水”出現,家家戶戶通自來水,人們再也不用勞神費力地跑到水井旁取水、洗衣,這就是早期的一種技術革新。當時的人們可能認為:“我們的‘未來社區’,就是要家家戶戶通自來水”。與此同時,當時的專家們需要研究的,恰恰是“自來水應該如何分配”這樣的技術問題。反觀當下,這與我們研究“5G社區應該如何實現技術分布”如出一轍。 近現代的城市社區也經歷了相似的技術革新,例如電梯的出現。這一點,我自己深有體會。我們這代人,是在一種更“橫向”的社區空間中長大的:一條弄堂,就是一個社交圈,其中有八到十戶人家,全都相互熟悉,也時常串門小憩;孩子都在弄堂里玩,可以安全地走街串巷,家里也不用關門;一家包了餛飩或帶回了特產,也要給左鄰右舍都送一碗、包一份……這種“橫向”生活的記憶是深刻的。改革開放之后,國人第一次看到高聳的配有電梯的住宅小區,對此充滿了贊許和向往。后來,擁有電梯的“豎向”空間體系成為主流,社區的空間形態被徹底改變。那個時候,電梯樓房就是當時人們眼中的“未來社區”。直至今日,“電梯房”仍然在租房市場中與“老公房”相對,代表著一種更加“高級”的隱喻。 不過,“新技術”進入社區,改變的還不只是社區的空間,社群關系也隨之產生劇變。自來水作為新技術進入社區,以往人們聚集在水井邊的交往場景消失了,大家相互之間多了一層區隔。電梯作為新技術進入社區,人們有了“高低”之分,潛移默化中也不再認同彼此是同樣“水平”的人,在電梯里碰到也不打招呼成為常態,往日弄堂中融洽的鄰里關系消失了,個體之間的區隔日深。值得一提的是,我對這種豎(垂直電梯)和橫(水平布局)的關系做過不少驗證,發現其在世界范圍內都具有共性:只要社區是“豎”起來的,人們的關系就變得更趨區隔;而一旦“橫”過來,人們又立刻相熟起來。 從工業時代開始,技術就不斷地“進入”社區,且深刻改變了社區的形態,進而對人的行為與交往產生巨大的影響。這樣的案例,每個時代都在發生。讓我們回想一下自行車、汽車、電、電視等進入社區之后產生的變化,便可窺一斑而知全豹。 綜上不難發現,“未來”是一個不斷迭代的過程,標志以及驅動這種變遷的力量之一是技術的發展。在技術的車輪上,“未來”翻滾向前,并且不斷成為“過去式”;新的“未來”又會適時出現。但這并不意味著“未來”就一定是美好的,反而在某些方面,如人與人的交往,可能面臨顯著的倒退。  93期雜志《未來社區:中國式未來社區的批判性觀察》 未來社區的標準:人心的渴望 社區中最重要的是人,而對于人來說,最重要的就是內心的渴望。這也是診斷未來發展狀況好壞的標準。如果不認識清楚并時刻聚焦于這個根本標準,再先進的技術和硬件也只是空中樓閣。比如,在今天討論“5G”技術顯得十分先進,但我相信這與前面提到的自來水技術、電梯技術一樣,在當年受到無限追捧,卻始終沒有觸及本質,甚至還瓦解了社區,背離了人心的渴望。可以說,變,是技術的本質特點,技術的未來會不可抑制地向前;而永恒不變的是人與人之間的認同,心的溝通。只關心技術,而忽視人,那并不是我們想要的未來;只有首先關注人心需求,同時再關注技術的可能,才有可能是我們想要的未來。 不認清這一標準的一種典型表現,就是將別人的社區生活,作為自我表現的工具,建筑師實現個人趣味的工具,以及智慧設備公司炫耀技術的工具。這是有問題的!人的生活不是被設計出來的。不能為了新奇而新奇,為了炫酷而炫酷。比如,在浙江省未來社區項目評審的過程當中,我就發現某些項目的設計,把居民樓做成連續的螺旋攀升的坡道,甚至在高樓層也是如此,大肆強調所謂的交往、運動,但卻極為臆想化,脫離中國實際,脫離中老年群體的需求,嚴重忽視了居民日常生活的便利訴求。這是目前存在的一個普遍誤區——為了實現建筑構圖的好看,卻忽視人們真正的生活。 三大周期 為何人心的渴望而不是技術的先進才是未來社區評價的根本標準?這其中有兩層原因。 首先,智慧化只是未來的一個分支,而不是全部。其次,技術迭代的周期、房屋空間的建造周期、老百姓居住生命的周期,是三大迥然相異的周期。技術迭代周期基本上只需要兩到三年,甚至更快;而兩年時間,房子通常剛剛造完,居民甚至還沒來得及入住,房屋設計之時(也就是兩三年前)的技術有可能已經過時了。與之相對的是,房子的居住周期起碼要三五十年,乃至更久。更長遠地來看,社區文化的形成,家園精神的沉淀,建基于居民的居住生命周期之上,需要的時間更久。例如歐洲的社區、城區,動輒有上百年的歷史,幾代居民在這里生活,才有可能形成自己的文化。社區文化的形成,絕不是建兩個社區活動室,搞幾場居民活動就可以實現的。  老城區在經年累月的積累下產生了豐富的生活場景。圖為上海老城一角。(攝影/張晶軒) 這三個周期的整合是非常重要的問題。現在很多的智慧社區、智慧城市都交予企業負責,在項目施工過程中埋了很多管線。這種情況在新建區特別常見,建成后的效果卻非常不好。原因正在于這種周期的錯位。目前的難點并非技術上的架線埋點,而在于技術更新迭代速度太快。當新區內的小區建好,老百姓買房入住時,先前建設過程中使用的技術已經被淘汰了。其中的技術很多是多余的,而真正老百姓需要的東西卻沒有。 從三大周期的調和視角出發,我認為,相較于新城區,“灰底板”城市更容易推行未來城市和社區的建設。我說的“灰底板”城市是指居民入住時間長、產業發展趨向成熟的老城,與“白底板”城市相對。“白底板”代表新開發的新城。因為在“灰底板”城市中,居民長期生活于此,房屋的周期、人的居住周期已經趨于穩定,唯一需要調整的就是問題、需求與技術的匹配。一種合理的方法是,居民需要解決什么問題,就從市場上尋找相應的技術,對應解決問題即可。在尋找的過程中便可發現,那些最高級、最新的技術并非就是最好的,不同年齡的人(上到老人,下到兒童)都能夠獨立使用的、覆蓋面最廣的技術才是最好的。也就是說,最領先的技術并不一定就是受益面最廣、覆蓋面最大的未來技術。所以,要破除一種誤區——追求最先進但覆蓋面很小的技術。 有層次的私密 有人問智慧城市到來了,人還需要私密么?當然!答案毫無疑問。無論是智慧城市還是未來社區,都需要私密,但是這個私密有著“度”的劃分。一個人,對自己的愛人、孩子、朋友、同事、領導、鄰居、陌生人……所展現出來的私密程度完全不一樣。因此,“私密度”的劃分才是核心問題。可以肯定的是,一個人在社區中的私密度,與對家人或者完全不熟悉的陌生人的私密度是不一樣的,是一種介乎兩者之間的中間狀態。 此外,當隱私權的問題在面對人民群眾的生命安全這條底線時,是可以擺動的。比如,在新冠疫情這樣的特殊時期,關系到整個社區的生命安全,個體可以讓渡一定程度的私密,但這個讓渡也有限度,不是徹底地放棄私密,而是一種“安全渡讓”。原則上,不能為了建設智慧城市而讓人無謂地讓渡自己的私密。 設計師的遠見 未來的城市規劃師必須首先是一個學習者。城市和社區是設計工作的服務對象,而這兩者,又會在未來發生很大變化。除了技術上的變化,還體現在一代又一代人的價值觀、需求的變化上。后者也是最根本的變化。相信我們的設計師都已經切身感受到00后、90后、80后等不同世代的人在思維、行動方面的巨大差異。未來,這種差異只會更大。城市規劃師要清楚未來的主人翁是誰,并且學習他們的思想、行動、訴求。總體上,就是要向我們的服務對象學習。此外,規劃師還必須要學習城市和社區中出現的新技術、新裝備,比如大數據、智能化等,要向我們工作的過程和手段學習。 其次,設計師還應該對中國城市的未來趨勢保持清醒的認識。其中最重要的一個趨勢是,中國推動大規模建設的時代應該停止了,或者說停止的時間近在眼前。可以斷言,中國的房產在總量上是富余的,只是不同個體在房產上的擁有量不一樣。也就是說,中國房地產的問題已經從“有沒有房”,變為“是否人人都有房”,以及“有沒有好房”;從數量問題,轉變為質量問題和分配問題。基于此,規劃師對于未來的趨勢需要做出非常明確的判斷。    轉自丨城市中國雜志 展會新聞

|