|

|

構建新技術應用生態,推動建筑業高質量發展構建新技術應用生態,推動建筑業高質量發展 二維碼

1

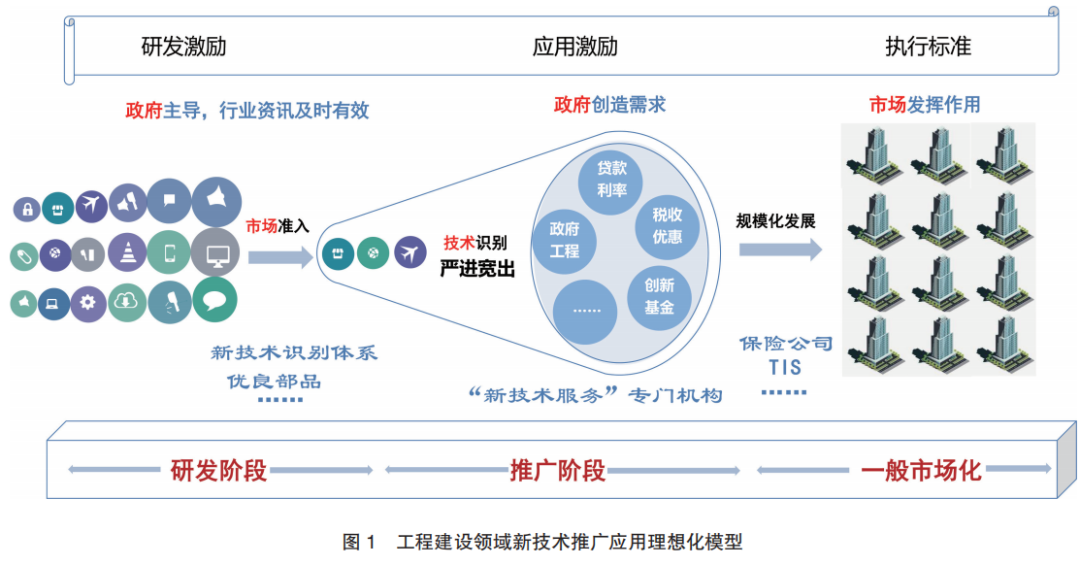

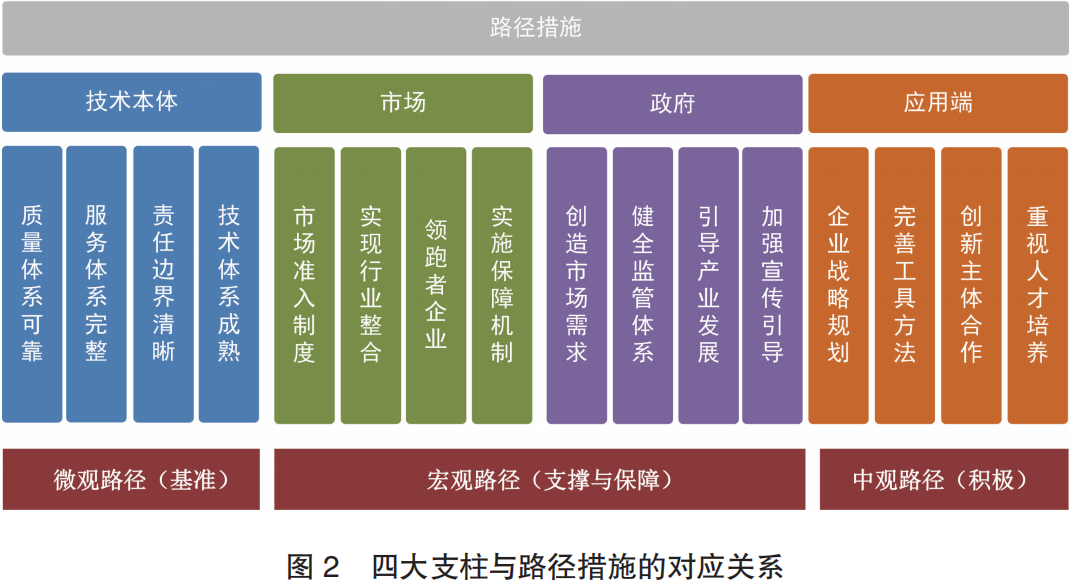

當前工程建設領域新技術推廣應用面臨“四大不足 撬動新技術推廣應用的市場力量不足 首先,新技術標準體系尚未成型。與國外法律法規、強制性標準、管理體系、評價認證四位一體的完善的保障體系相比,我國新技術相關的法律法規與技術標準體系尚未健全,導致很多新技術無法全面推廣。對比國外,新加坡以法規的方法對所有新建項目實行“建筑物易建性評分”規范,在組屋建設中強制采用預制部件、推動Df MA(Design for Manufacturing and Assembly,指在產品設計階段充分考慮產品制造和裝配的要求)方法,實現了2020年Df MA采用率40%的目標;德國采用了建筑能耗證書系統,實行建筑能耗定量化,新建住宅項目均須出具采暖所需能耗量和住宅能耗核心值,只有滿足相應的標準,才可以通過驗收;日本實行的日本工業標準(JIS)是日本國家級標準中最重要、最權威的認證標準,為新技術在市場上的推廣與應用提供權威的支撐與保障。 其次,創造新技術市場需求的動作不足。與發達國家相比,我國對新技術研發的支持力度較大,但在推廣應用的市場建設中力度不夠,市場需求供給相關政策缺失問題顯著。各級政府發布的新技術推廣應用政策沒有建立起從技術研發、市場環境建設到需求供給的完整閉環,亟待建立“扶上馬,送一程”的政策體系。新技術研發和轉化初期,政府也未能提供相應的市場需求方面的支持,造成市場化動力不足。忽視了針對應用端以及公眾的新技術宣傳工作,后續推廣乏力。 中國香港科學園向科技企業提供先進的實驗室及共享設施,減低其在產品設計及開發方面的投資,令新產品以較低成本迅速打入市場。此外,香港設立建造業創新及科技基金,2018—2021年批準1 800多份,資助總額4.3億港幣,極大地推動建筑業采用創新建筑方法及科技。新加坡政府強制規定PBU(預制衛生間)和PPVC(模塊化建筑)比例,并有選擇地在出讓土地時即增加使用PPVC技術的條件,從而使市場上PPVC建設項目迅速增多;澳大利亞政府非常重視經濟手段在綠色建筑技術發展中的作用,通過實施經濟補貼、稅收減免、經濟刺激、低息貸款等多種經濟措施,引導市場主體參與到建筑技術發展中來。 市場缺少科學的新技術準入制度和相關資訊與平臺 我國建筑市場上各類新技術、新產品、新材料層出不窮但成果質量良莠不齊,沒有權威的可量化的判斷依據,更會使得各方在政策指導不明的情況下無法有效展開新技術的推廣應用。調查顯示,在新技術選用評判方面,技術人員調研選取和企業自薦后專家評審占71%,自有評價體系占29%。可見對新技術的遴選識別壓力大都落在了建設方、設計方等應用端,導致評估結果的權威性、準確性受到一定的影響。訪談中了解到,無論是前者的專家評審還是后者企業內部審批均耗時耗力,影響項目進度,導致采用新技術積極性不高。 新技術成果各項體系尚未健全 新技術成果本身的技術成熟度以及質量保障體系還不完整,缺乏全壽命期概念,對產品品質以及后期安裝、維護、拆改等工作方案并不完善,實施的專業界面也并不清晰,供應及后續技術改進和應用技術服務能力難以持續跟進,產業培育不配套。即使是應用端本身想要通過采納新技術來達到提高產品質量與品質的目的,但是技術本身不夠成熟完善,為后續持續應用帶來阻礙以及未知的成本投入,會在一定程度上阻礙新技術的選用。 日本建筑工業化的發展以全面質量管理系統(TQM)、生產管理模式(JIT)、質量管理能力資格認證考試制度為技術支持;美國國會頒布了《裝配式住宅改進法案》,對安裝企業及其主管部門在裝配式住宅使用過程中的多項責任進行了界定,明確了各自的相關法律依據。 應用端缺乏新技術認知的主動性 從主觀上來看,應用主體在面對新技術時都存在老舊慣性思維,存在抵觸心理,夸大困難、忽視收益,不愿意變革。未認識到新技術對提升建設工程質量、節約工期的重要作用。從客觀上來看,新技術科研、推廣機構與應用端有效的溝通渠道未建立,應用主體缺少相關的技術指導培訓,無法與時俱進了解到當下國際上最先進技術,這一方面會影響到在新技術應用上的積極性,更會使得應用端由于缺少這些技術知識的培訓而放棄應用意圖,最終減慢新技術的推廣速度。在社會層面,多數公眾沒有強烈的科技意識,不了解新技術對于使用者自身生活會帶來怎樣身心健康的體驗,限制了使用者對新技術的態度。 新加坡政府對采用新技術、新工藝的案例給予經濟補貼和獎勵,如鋁模板的使用、BIM系統的使用等均能申請并獲得每項高達10萬元新幣的獎勵;德國重視向業主、投資者、銀行及房屋使用者等進行科技宣傳,旨在提高全社會的新技術應用意識。  理想化的新技術推廣應用體系,使各方都能發揮作用,形成巨大的合力,推動形成良好的科技創新生態環境。可見,為實現建筑業轉型升級,突破產業發展的關鍵困境,應在政府的保障服務下,極力推動優質新技術成果市場化,提升應用端的意識與理念。建議圍繞政府服務保障、市場開放監管、優良“四新”供給、應用端積極理性等四個方面設立發展目標,在新時期新技術的推廣應用體系中,這四者缺一不可。現提出四大支柱不同的實施路徑,根據實施的程度分為宏觀路徑、中觀路徑和微觀路徑。 完善政策標準引領機制 任何新興產業的初期發展都需要寬松的政策環境,對于新技術的推廣應用,主管部門同樣應承擔導向激勵的作用,要從政策層面識別出新技術為建筑業帶來的優勢。有義務引導社會大眾不斷加強對新技術的認知。同時,政府也要發揮“后盾”的作用,通過積極的財政手段,鼓勵建設方積極投入到新技術建筑的開發建設中去。 一是制定新技術研發、市場環境建設和需求供給相關政策,如創建新技術認證與標識制度,設立新技術專業機構,實施新技術推廣水平考核,優化政府招投標機制等;二是采用多媒體展示、工程示范、競賽、專業人才培訓等加強宣傳引導;三是出臺激勵政策引導產業發展,通過政府工程強制采用、提供消費端補貼、創建專業獎項等創造市場需求。  一是以成熟的技術供給為基礎,配套與現有建造系統相契合且責任邊界清晰的安全質量管理體系、售后服務體系;編制《工程建設領域新技術成熟度判定標準》,對技術/產品本身的可靠性、互換性、工業化標準化程度以及對使用者在環保、節能方面等要求的滿足度等進行評價,作為工程建設領域適用技術成熟度的判定工具;二是建立完善相應監管機制,實現對安全質量、售后服務、建造安裝的統籌管理,增強應用端信心,促進新技術推廣應用。  原文見《建筑》2023年第4期 作者單位:中國建筑標準設計研究院有限公司 展會新聞

|