雨霽園項目位于沈陽市蘇家屯區南京南街東側,占地總面積約3萬平方米。該區域周邊社區人口密集,但公共活動空間匱乏,且小區外圍道路積水問題突出。由于管理不到位,停車難、交通擁堵等問題對周邊的商業和活力產生了負面影響。為此,沈陽市建設局決定以海綿城市建設為契機,充分利用該區域空間潛力,描繪城市的“金邊銀邊”,將雨霽園打造成一個集“雨水管理”、“低碳循環”、“海綿科普”和“智慧共享”等功能于一體的綜合性社區公園,致力于為周邊居民創造宜居、生態、智慧的生活環境,提升區域的綜合承載能力與城市的可持續發展水平。

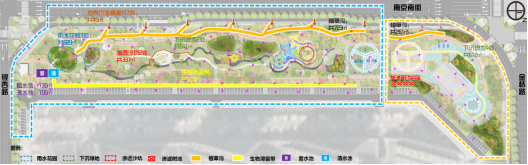

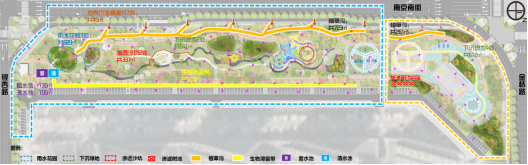

公園在設計中充分落實海綿城市理念,建設了一系列科學精細的海綿設施。項目共鋪設透水鋪裝7202平方米,雨水花園689平方米,下沉綠地803平方米,多功能調蓄空間410平方米,調蓄池260立方米,營造了豐富的雨水收集和滲透空間;同時布置了570平方米的旱溪和603平方米的生物滯留帶,以及984米的植草溝,以分布式設施進行雨水流引導。此外,項目還設置了49米的地表行泄通道,337平方米的滲透沙坑,4個滲濾樹池,以及37米的線性排水溝和,構建出系統化的雨水收集與調蓄網絡,為場地提供了多維的水管理基礎設施。

為有效解決周邊區域的積水問題,公園設計充分融入海綿城市理念,根據場地豎向特征,將整個公園劃分為南、北兩個排水分區,并與現有市政排水管網系統有機結合。在南側排水分區,雨水經植草溝和生物滯留帶傳輸至雨水花園,在多種海綿設施的層層凈化后,超量雨水通過溢流口導入末端雨水調蓄池,實現了高效的水流控制和儲存。在北側排水分區,雨水主要通過生物滯留帶、多功能調蓄空間等綠色設施完成調蓄與凈化,超標雨水則通過溢流口接入市政排水管網,確保排水系統的有序運轉。整個公園的設計以對場地內外雨水徑流的合理管控為核心,不僅滿足園區內的雨水管理需求,也進一步緩解了場地周邊區域的積水問題。具體而言,一方面,園區內各類海綿設施有效蓄存了年徑流量的85%,實現了一年中絕大多數雨水不外排的管理目標;另一方面,場地西側通過在市政道路與公園之間設置的7處地表行泄通道,將南京南街的徑流雨水引入園區內,進一步提升了道路雨水管網的排水能力。東側則利用場地自然高差,將商鋪前的徑流雨水引入園內生物滯留帶,成功緩解了該區域多年來的積水問題。2024年7月25日,沈陽出現73年來最強降水,城區最大值245.8毫米(超過50年一遇),最大小時降水量59.5毫米(接近20年一遇),雨霽園面對其建成后的第一場暴雨表現完美,雨后1小時內周邊區域均無積水問題出現!

為緩解周邊公共空間匱乏的問題,公園改造項目秉持全齡化設計理念,致力于打造一個綜合性、多功能的社區公園。通過精心的規劃布局,園內既保留了場地的原始自然特征,又充分滿足不同年齡層次、不同興趣愛好的使用者需求,創造出豐富多樣的活動空間。公園設計特別關注兒童、老年人和年輕人等多類人群,兒童區域采用天然木材、沙坑和石材等元素,打造出趣味性和互動性十足的游玩場所,激發孩子們的好奇心和探索欲,增強與自然的親密聯系。老年人活動區域則圍繞安全與舒適的理念精心設計,配備了透水性、防滑性的環形步道,可有效降低運動對關節的沖擊,還增設了座椅、棋牌桌等設施,為長者提供了便捷的休憩與交流空間。同時,園內還設置了籃球場、乒乓球場等專業運動設施,滿足年輕人多樣化的運動需求,使其能夠盡情享受運動的樂趣。這個全齡化社區公園的落成,不僅豐富了市民的生活空間,更提升了區域的活力與歸屬感。

作為第二批國家海綿城市建設示范城市,沈陽始終將海綿知識的科普宣傳作為重要任務,而雨霽園就是這一理念的最好實踐。園內內提出建設了12種具備“滲、滯、蓄、凈、用、排”功能的海綿設施,在提升公園生態的同時,充分發揮了科普教育的作用。為讓市民深入了解海綿城市理念,園內設計了完整的海綿科普路徑,串聯起8大類型的海綿場景,并在每個場景設置展板,詳細介紹海綿設施的結構和作用機理。此外,公園內還設置一處智慧化展示屏幕,實時監測海綿設施的運行狀態,同步講解海綿城市建設的基本知識,打造了一個理論與實踐結合的科普基地。市民在游園中不僅能發揮生態科技的樂趣,更能在休閑中走進“海綿城市”的世界,深入了解城市與自然和諧共生的理念。

公園建成后,通過科學的雨水管理系統,可有效應對了30.9毫米/天的降水,實現了85%的年徑流量總體控制率,徹底解決了東側商鋪前的積水問題,同時明顯增強了周邊市政道路的排水韌性。不僅如此,公園在雨水資源化利用方面達到了新的高度,每年可收集并儲存約1200噸雨水,為綠化灌溉提供了可持續的水源。在建設中過程中,公園憑借其獨特的生態設計與海綿理念,吸引了各大專院校的師生前來觀摩學習,成為傳播海綿城市理念的重要科普基地,為青年一代注入綠色環保的思想。最為重要的是周邊居民的生活質量得到顯著改善提升,人們在綠意盎然的園內散步、嬉戲、運動,獲得感滿滿!