|

|

建造5.0背景下建筑業發展的新機遇與新挑戰建造5.0背景下建筑業發展的新機遇與新挑戰 二維碼

7

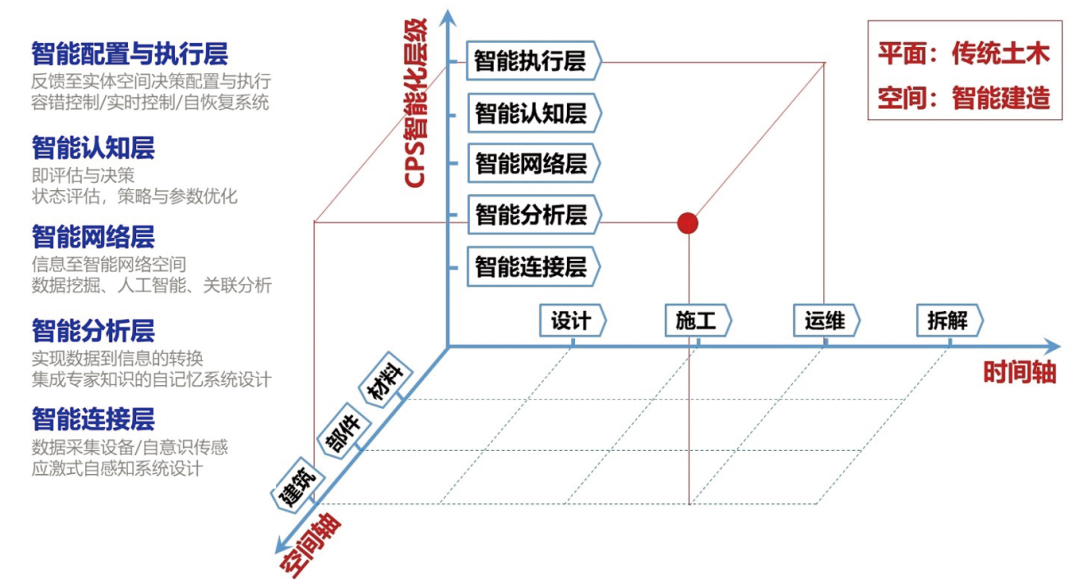

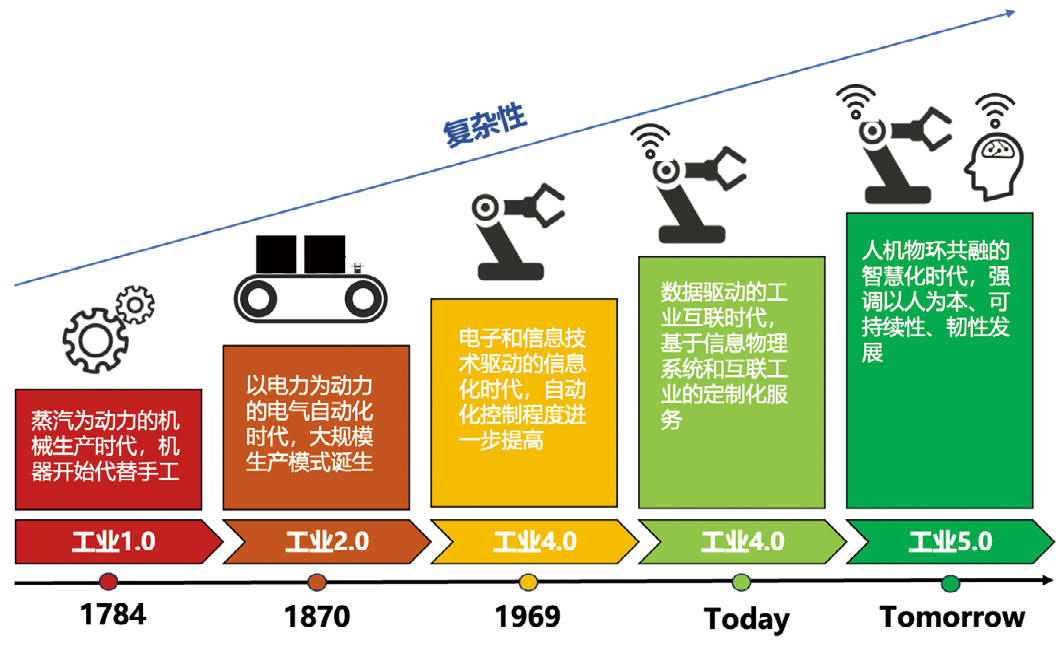

來源:國家土建裝配化工程技術研究中心 本文摘自《建筑智能工業化》雜志2023年第4期 建造5.0的核心理念在于突出建筑工人的安全優先、環境保護、人工與智能技術的和諧共存,推動建筑行業實現更高水平的可持續性、效率、質量、安全性和社會責任。 建造5.0背景下建筑業發展的新機遇與新挑戰 New Opportunities and Challenges of the Construction Industry Under the Background of Construction Automation 5.0 簡介 Miroslaw Skibniewski是馬里蘭大學土木與環境工程系的建筑工程與項目管理教授。他獲得了華沙工業大學的工程碩士學位,并在卡內基梅隆大學獲得了碩士和博士學位。他專注于自動化和信息技術在經濟和環境可持續建設中的應用方面的研究。他教授建筑自動化與機器人技術、建筑設備的選擇與利用以及建筑、工程和施工法律方面的課程。他曾是普渡大學的終身教授,還擔任過副校長和負責國際合作的代理院長。自1994年以來,他一直擔任Elsevier出版的國際研究期刊《Automation in Construction》的主編,并自2018年以來還擔任由Higher Education Press與Springer出版的《Frontiers of Engineering Management》的聯合主編。作為作者/合著者,他已發表了400多篇技術論文。Skibniewski教授曾在美國、歐洲、亞洲和澳大利亞多次擔任杰出的訪問教授。他曾獲得過NSF總統青年研究員獎、ASCE Walter L. Huber研究獎以及國際自動化與機器人施工協會頒發的Richard L. Tucker-Yukio Hasegawa研究獎等多項榮譽。他被選為美國國家建筑學院院士、俄羅斯工程科學院外籍院士、波蘭工程學院院士,并被英國皇家工程院評為杰出訪問研究員。 “建造5.0”,又稱為“建筑工業5.0”,是對目前建造4.0規劃發展目標的擴展,旨在將建筑業的數字化手段、信息化技術以及自動化解決方案與聯合國的17個可持續發展目標相結合,同時考慮《巴黎協定》中的社會方面因素,延伸建筑業發展的關注維度。建造4.0引入了諸如BIM、無人機、機器人、人工智能、大數據、虛擬現實等先進技術。相比之下,建造5.0在4.0的基礎之上,強調社會維度,重點放在以人為本、可持續性、發展韌性等三個方面,同時緊密參照聯合國2030年可持續發展關鍵議項,以貫徹建筑業面向“智能、綠色、人文、韌性”的發展理念。 本文詳細介紹建造5.0的概念,重點突出“以人為本”、“可持續性”、“發展韌性”三個維度,為建筑業相關從業人員提供參考與啟發。 建筑工業化代表了房屋建造生產方式的工業化,它是生產方式的重大變革。在其演進過程中,引入了一系列新技術,包括數字孿生(DT)、建筑信息模型(BIM)、人工智能(AI)、物聯網(IoT)和智能視覺(SV),旨在進一步提高生產效率、生產力、準確性以及建筑環境的安全性。類似于工業4.0或第四次工業革命,同濟大學于2015年在“工業4.0”的基礎上率先提出了“建造4.0(智能建造)”的概念,定義了智能建造概念與技術內涵(圖1)。

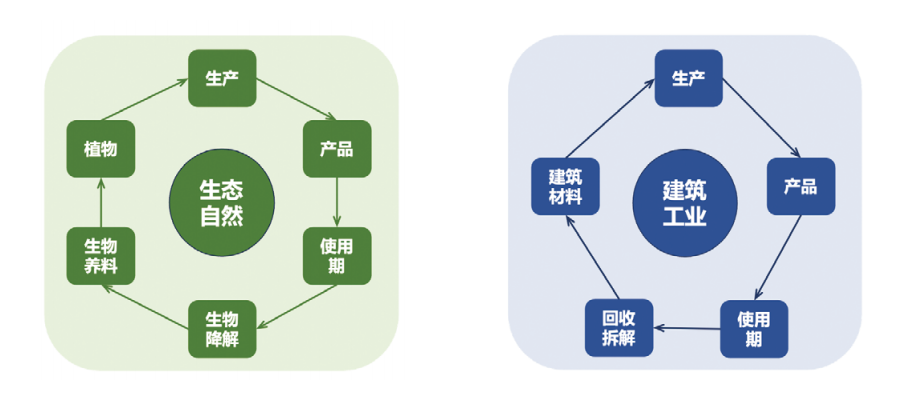

圖1 智能建造概念與技術內涵 建造4.0代表了將傳統的建筑實踐和制造方法轉變為自主智能系統的最前沿數字技術的應用。它是信息物理系統與數字和計算技術相融合的結果,重新定義了建筑和基礎設施的規劃、設計、制造、施工、運營和維護等全生命周期建造模式。這一概念是發展建筑5.0的重要發展基礎,為推動建筑行業邁向更高水平的可持續性、效率、質量、安全性和社會責任奠定了堅實的基礎(圖2)。

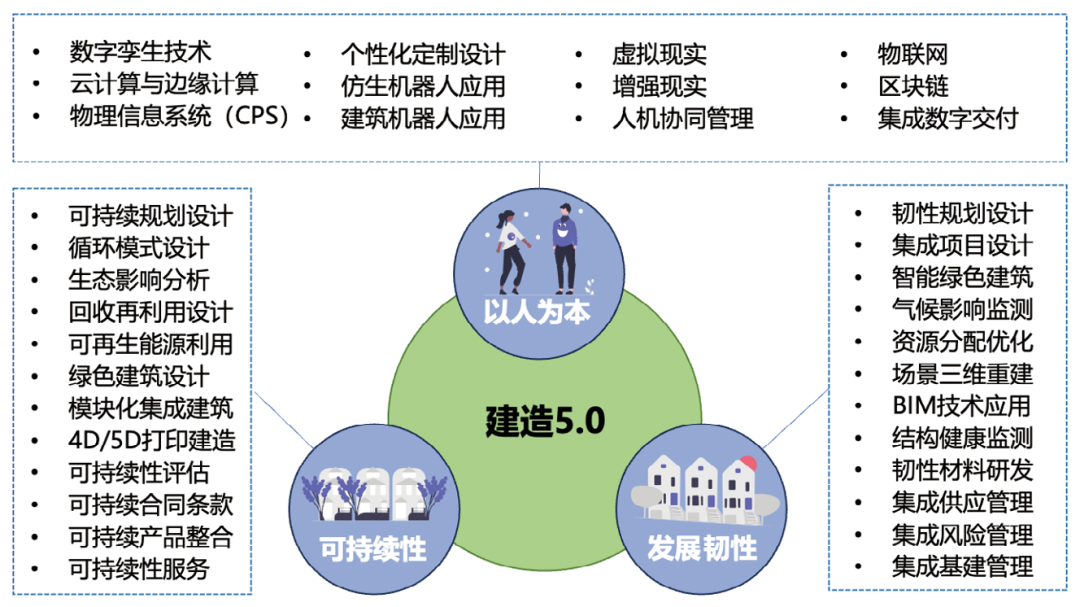

圖2 工業1.0到工業5.0的變革歷程 建造5.0代表了建造4.0的進一步演化,它是一個不斷發展的概念,其核心理念在于突出建筑工人的安全優先、環境保護、人工與智能技術的和諧共存。在建造5.0中,技術的發展和應用不再單純追求生產效率和自動化,而是更加強調人的角色,意味著技術的使用旨在補充而非取代人類工作,使員工的技能與不斷發展的技術需求相適應,并通過繼續教育和培訓提供必要的知識和技能。與此同時,建造5.0將焦點從僅僅關注企業價值擴展到全產業鏈利益相關者,包括企業管理、規劃設計、生產制造、施工管理、項目監理、物業管理以及業主方等各方的價值。其最終目的不僅僅是促進經濟增長和創造就業機會,還能夠為社會的持續繁榮和發展提供動力。歐盟的《工業5.0:邁向可持續、以人為本、富有韌性的歐洲工業》戰略進一步闡述了以人為本的內涵,即將人類的核心需求和利益置于生產過程的中心。這與以往以新興技術的效率提升為出發點的范式有所不同,標志著對利益相關者(stakeholder)價值的重視,而非僅僅是股東(shareholder)價值。 建造5.0的長期目標是推動建筑行業實現更高水平的可持續性、效率、質量、安全性和社會責任。這一理念倡導在生產和建造過程中尊重自然邊界,將行業工人的福祉置于最高地位。其目標是滿足未來的建筑需求并促進整個行業的可持續發展,同時從建筑業的角度促進全球工業化的實現。在當前階段,建造5.0建立在三個相互關聯的基本價值觀上,即以人為本、可持續性和發展韌性。下文將從這三個方面對建造5.0進行詳細介紹(圖3)。

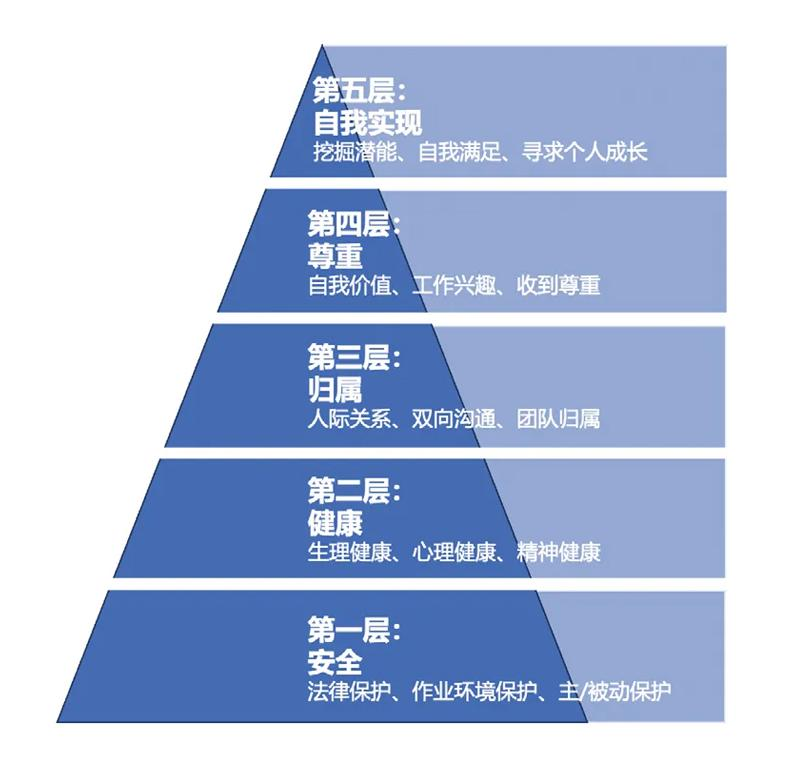

圖3 建造5.0核心價值研究方向 3.1 以人為本 “以人為本”強調將人的需求和福祉置于建筑活動的中心。這意味著建筑行業應該優先考慮保障工人的安全、提高工作條件、關注員工的健康和福利,以及提供培訓和職業發展機會。這個理念不僅僅關注建筑工人,還包括其他利益相關者,如設計師、規劃者、業主、居民等,確保他們的需求和期望得到滿足。建造5.0與“以人為本”的理念(圖4)密切相關,它代表了建筑行業在向數字化和智能化轉變過程中,以數字孿生、BIM、人工智能等先進技術為基礎,重點關注改善工作環境、提高工作效率、減少危險性、降低錯誤率,為建筑工人提供安全的工作方式。例如,智能建造技術可以監測和管理建筑內部的環境條件,確保工人在舒適和安全的環境中工作,并輔助工人進行日常作業,兼顧安全保障與工作效率兩大核心需求。

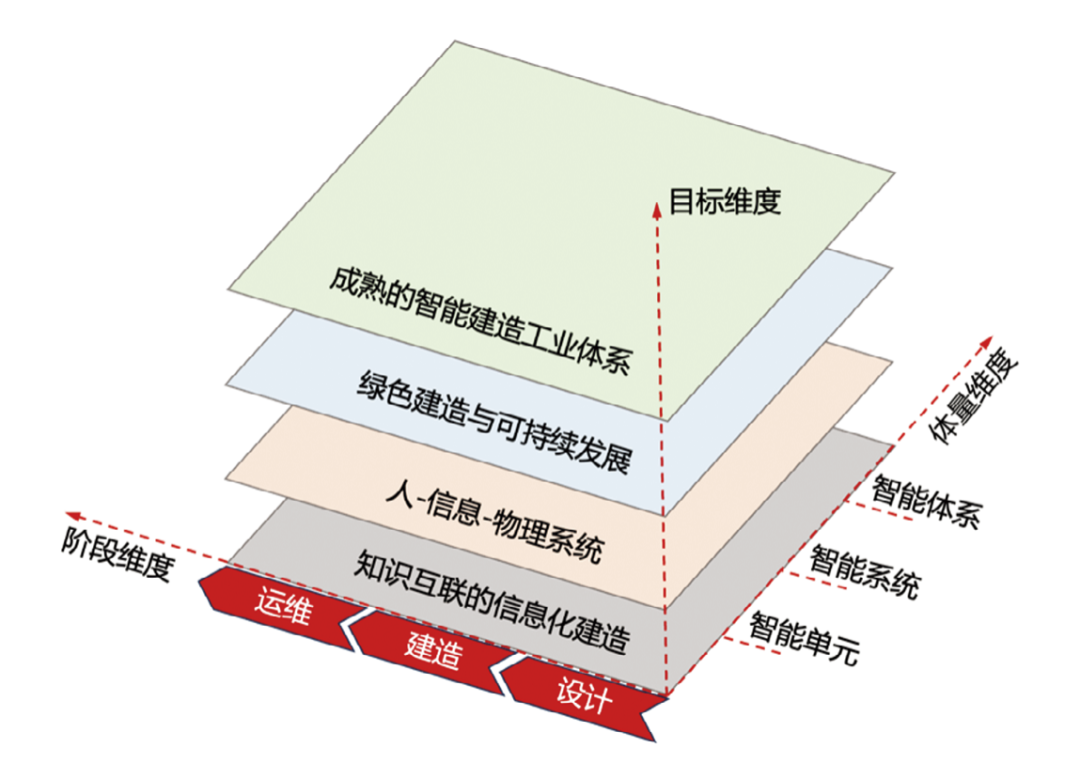

圖4 “以人為本”需求金字塔 3.2 可持續性 “可持續性”是建筑項目全生命周期中綜合考慮社會、環境和經濟因素的重要概念,旨在實現資源效率、社會責任、環境保護和經濟可持續性的平衡。在建造5.0的框架下,可持續性被強調為核心要素,體現在采用高效、可再生材料以減少資源浪費、支持智能建筑系統以提高能源效率、推動綠色建筑和可再生能源的應用,以及降低對自然環境的負面影響。這一綜合性的可持續性取向不僅有助于節約資源、減少能源消耗和碳排放,也體現了社會責任,改善了建筑工人作業環境,同時有助于經濟可持續發展,為社會和環境的長期繁榮和發展提供了堅實的基礎。這種綜合考慮社會、環境和經濟因素的可持續性取向是建造5.0的核心理念之一,有助于建筑行業在不斷變化的環境中實現更高水平的可持續性,為未來創造更為健康、安全和可持續的建筑環境(圖5)。

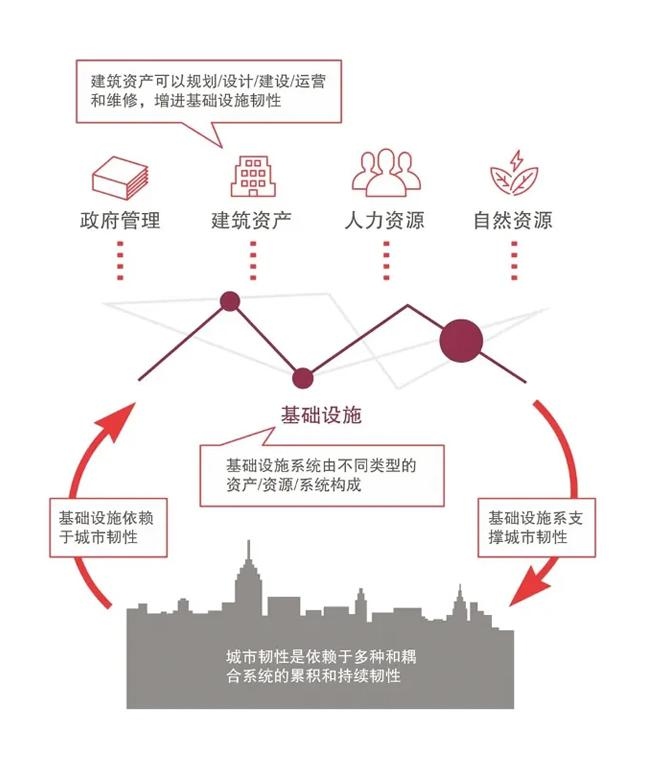

圖5 生態自然循環(左)與建筑工業循環(右) 3.3 發展韌性 在建筑業中,“發展韌性”不僅僅是應對不確定性的能力,更是一種戰略性的取向,旨在確保建筑行業能夠在面對各種挑戰時保持穩健和持續的發展。這包括對自然災害、環境變化、經濟波動、社會變革以及技術進步等各種不確定性因素的適應和反應能力。建造5.0將發展韌性視為不可或缺的核心要素,強調了靈活性、可持續性、創新性和適應性,以確保行業能夠在各種情況下生存和茁壯成長。通過技術創新來增強建筑本身的結構安全與穩定;通過綠色建筑和可持續設計來減少對自然環境的不利影響;通過提高效率、降低成本和提供更高質量的建筑產品以更好地適應不斷變化的經濟環境;通過關注建筑交付長期韌性發展,建立良好的聲譽,更好地應對社會期望的變化和社會責任的提升。這一綜合性的韌性發展有助于使建筑行業更加可持續、競爭力強,并為未來的發展奠定堅實的基礎(圖6)。

圖6 城市韌性發展多方依賴關系 建造5.0的發展方向可從設計、建造、運維三個角度進行展望。首先,在設計階段,建筑物的設計將更加關注用戶體驗,包括室內環境質量、靈活性、以及對用戶行為的適應性,關注人的需求,建筑將不僅僅是物理空間,而是能夠響應居住者和使用者需求的生活環境。其次,在建造階段,智能建造不單單通過先進的數字化技術與裝備,同時要兼顧應用可持續材料和技術,推動建筑業向減少碳足跡和提高能源自給自足的方向發展,讓零能耗建筑和綠色建筑等將成為常態。最后,在運維階段,通過物聯網、人工智能、大數據分析等技術,建筑將能夠實時響應環境變化和用戶需求,包括水和能源的有效使用、廢物管理和再利用策略,以及室內環境質量的持續改進,從而提高能源效率、減少資源浪費,提供更加個性化的服務。未來的建造5.0將致力于提高建筑的可訪問性,關注人的需求,推動資源的循環利用,整合優化基礎設施,持續提升建筑數字化水平,實現更高標準的以人為本、綠色可持續發展、以及建筑韌性發展的建筑未來(圖7)。

圖7 建造5.0發展趨勢與目標框架圖 本文介紹了建造5.0的新理念,為建筑行業指明了符合當代社會挑戰的新發展路徑。文章將“以人為本”的設計理念推崇為核心,著重強調了確保建筑從業者福祉與安全的重要性,這意味著在規劃與管理建筑項目時,應全面考量工作人員的工作條件、健康保障及其工作滿意度。同時,將“可持續性”定義為建筑行業的基石,倡導業界在尊重自然生態限度的前提下,推進可持續性建筑實踐,以最小化環境影響。此外,“發展韌性”的理念要求建筑行業不僅僅專注于就業和經濟增長,而應承擔起更廣泛的社會與環境責任,將其融入日常運營之中,確保在面對未來挑戰時的穩健發展。建造5.0標志著建筑行業發展的新篇章,同時也提出了對傳統建筑行業的挑戰,不再將盈利作為唯一的追求目標,而是提升至更宏觀的社會責任層面,強調在滿足經濟效益的同時,更應承擔起維護地球家園、促進社會和諧的重大使命,每一座建筑都不僅僅是空間的塑造,更是對美好生活愿景的踐行。 圖片來源: 圖1 趙憲忠 , 2015, “建造4.0(智能建造)”. 圖2 Verma, A., Singh H., 2022, ”Global Industry 5.0 Market Highlights 2022-2030”, Research Nester. 圖3 Ikudayisi, A. E., Chan, A. P., Darko, A., & Adedeji, Y. M., (2023),“Integrated practices in the Architecture, Engineering, and Construction industry: Current scope and pathway towards Industry 5.0”, Journal of Building Engineering, 73, 106788. 圖6 Arup企業資訊 , 2020, “營造韌性城市的思考與核心建議”. * 其余圖片來源:作者自繪 展會新聞

|