龔灘古鎮,位于重慶市酉陽土家族苗族自治縣西部,地處酉陽縣、彭水縣和貴州省沿河縣三縣接合部,距離酉陽縣城70千米,彭水縣城60千米,貴州省沿河縣70千米(水路)。 龔灘古鎮,位于重慶市酉陽土家族苗族自治縣西部,地處酉陽縣、彭水縣和貴州省沿河縣三縣接合部,距離酉陽縣城70千米,彭水縣城60千米,貴州省沿河縣70千米(水路)。

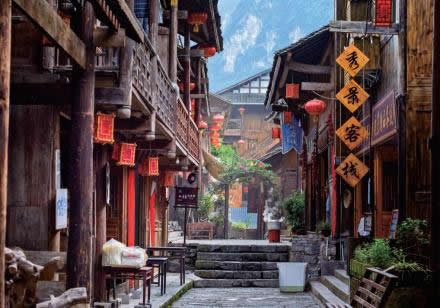

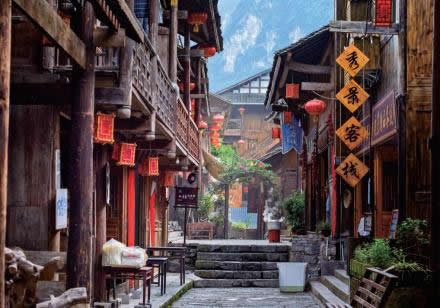

龔灘古鎮景區主要包括龔灘古鎮、烏江畫廊、千年金絲楠木群等,是集自然山水、民俗風情于一體的旅游風景區。龔灘古鎮現存有長約三公里的石板街、150余堵別具一格的封火墻、200多個古樸幽靜的四合院、50多座形態各異的吊腳樓、獨具地方特色,是中國國內保存完好且頗具規模的明清建筑群。

【自然資源】

烏江畫廊指從龔灘至貴州沿河100余千米的烏江河段,是烏江流域景色最為壯麗的一段。船行其中,水碧山青如水墨長卷,有“船在水中行,人在畫中游”之感,因此有“千里烏江,百里畫廊”之譽。

千年金絲楠木群位于距離古鎮12千米處的兩罾鄉內口村楠木灣。楠木有“樹中之王”“國木”“貢木”之稱。其材質堅硬、色澤橙黃、紋理淡雅、質地柔和,是國家二級保護植物。在核心景區方圓1千米范圍內有大小楠木1000多株,其中直徑2米以上的20余株,今存8株古樹(門神樹、夫妻樹、發財樹、保爺樹、送子樹、狀元樹、平安樹、千年金絲楠木王),樹高超過50米,樹冠各覆蓋約500平方米的地面面積。最大一株的樹干至少需要8個成人合抱,樹齡在1500年以上。

【建筑格局】

龔灘古鎮源自蜀漢,建置于唐,距今1800年的歷史。古鎮街道歷代修葺,至2005年總長約3千米,皆以石板街、吊腳樓、坡屋面、小青瓦為風貌特征。其中老街長1.5千米,存寺廟、祠堂、古碼頭、古纖道、古梯道、古橋梁、古牌坊、古樹、古井、古碑石等。青石板街將古鎮按照不同的歷史背景、民族文化以商業業態形式布局為五段,以榨油、織布為特色的“油坊路”,以背夫腳夫文化為主題的“背夫路”,以西秦會館為代表建筑的“西秦路”,展示纖夫文化的“纖夫路”,以鹽商鹽號為特色的“老鹽路”。有50余堵別具一格的封火墻、200多個古樸幽靜的四合院、50多座形態各異的吊腳樓,獨具地方特色,是中國國內保存完好且頗具規模的明清建筑群。

【主要景點】

吊腳樓

吊腳樓是源于古代的干欄式建筑,是鄂湘渝黔土家族地區普遍使用的一種民居建筑形式,距今已有四千多年的歷史。土家吊腳樓多為木質結構,依山而建,鑿石為基,壘石為礎,分上下兩層,上層通風、干燥、防潮,是居室;下層是豬牛欄圈或用來堆放雜物。早先土司王嚴禁土民蓋瓦,只許蓋杉皮、茅草,叫“只許買馬,不準蓋瓦”。一直到清雍正十三年(1735年)“改土歸流”后才興蓋瓦。一般為橫排四扇三間,三柱六騎或五柱六騎,中間為堂屋,供歷代祖先神龕,是家族祭祀的核心。根據地形,樓分半截吊、半邊吊、雙手推車兩翼吊、吊鑰匙頭、曲尺吊、臨水吊、跨峽過洞吊,富足人家雕梁畫棟,檐角高翹,石階盤繞,大有空中樓閣的詩畫意境。

阿彌陀佛橋

阿彌陀佛橋是下街向上走的第一橋。橋跨大溝,弧形單拱,與石板街渾然一體,從側面看才能看出是橋。橋邊的圍墻里有一尊石雕阿彌陀佛像。佛像建于清朝,大眼闊鼻,憨態可掬,五官精雕細琢而軀干簡略。人們常來祭拜佛像,橋因此而得名。

楊家行

楊家行距離阿彌陀佛橋50米左右。清末民初,外地客商大量涌入,楊家便將房屋租賃給外地商人作為商鋪。建筑為帶有封火墻的主要為木質結構的住房,融合了徽派建筑和土家建筑風格。楊家行是民國年間聲名遠播的“大業鹽號”,連當時的財政部部長宋子文也參有股份。中華人民共和國成立后,楊家行老建筑成為國營龔灘糧油轉運組的辦公地點。

太平缸

太平缸位于大業鹽號門前,其作用主要是用來滅火。以前鎮上的居民每隔90米就會修建這樣的水缸,隨著歷史的變遷,古鎮上原有的太平缸只剩這一個。缸前石磚上刻有宣統元年的字樣。中間“洋洋得所”四個大字依稀可見。“洋洋得所”意為這里充溢的水能用得恰到好處。

半邊倉

半邊倉位于老鹽路,為一座吊腳樓倉庫。懸空25米,高兩層,因為房子依崖傍勢,一面臨水,所以叫半邊倉。半邊倉是楊家鹽商的鹽倉庫,為取鹽時省時省力,在半邊倉的右下角專門設計有一些大的橫木板。整個建筑平面規整,筑臺平街;入口寬敞,兩入口成環路,方便進出,減少運輸次數;柱梁結構,形式簡潔,橫向木板方便拆卸與防洪,地面架板防潮。

轉角店

轉角店也叫羅家店,與半邊倉相對,是古鎮上極少的一家門口正對長街、南北走向的店(龔灘幾乎所有的門面都是東西朝向)。選址于繁華地段,是整條街線性空間節點,合理利用地形,轉彎抹角,布局緊湊,剛好呈現完整的“之”字形方拐,因而得名轉角店。建筑物筑臺吊腳、懸挑支柱結合,地面平整,利于防潮;布局連貫,立面簡潔,方便運送貨物,充分考慮安全防護;地勢高防災,西面臨江,采光良好,利用老街街道形成的風廊,通風良好,坡屋頂可遮陽。

永定成規碑

永定成規碑位于古鎮小廣場左上方,刻于清光緒年間。碑高155厘米,寬83厘米,剝蝕較為嚴重,能辨認50余字,意思完整。是為規范當時腳夫、力夫、夫頭的力錢分配,鹽夫、背夫登記造冊進行管理所立。碑文內容說明龔灘鎮是川鹽入黔的重要中轉站,所轉運之鹽稱“客鹽”。碑文還記載上下船搬運力價指定由何恒、鄭昌信等人負責監督執行,每包鹽上船艙的運費為5文錢,從船上卸下并抬至鹽倉則每包加6文,還規定所有腳夫須由鹽號驗保并登記造冊,以防止成規紊亂。石碑有“龔灘分司……凜之慎之,立碑成規毋違”等字樣。

橋重橋

橋重橋位于老街至衙門口,小廣場正上方。清乾隆元年(1736年),酉陽改直隸州,因龔灘屬關隘要地,故設巡檢衙門于此。此橋分上下兩橋,同跨一溝,錯落有致。上橋為通往衙門的必經之路,故俗稱官橋;下橋為方便老百姓之過往,故稱民橋。古鎮上有“不知橋重橋,不是龔灘人”的說法。

冉家院子

冉家院子為冉土司的住宅,右鄰西秦會館,處于街道轉折變化之處,是古鎮主要的建筑之一。冉家院子是由土司冉三爺修建的,至今已有百多年歷史,一直由冉姓土司家族居住。占地面積約為150平方米,總平面呈三合院。院子坐東朝西,側面進入院子,臨石板街的是吊腳樓的商鋪。冉家院子的建筑結構與其他民居一樣是穿斗結構,有三個開間,“五榨四掛”,青瓦屋面,室內花窗雕飾精美,建筑材料主要是木材,左右兩側為磚砌筑的封火墻。

西秦會館

西秦會館位于古鎮中心地段,占地面積1046.87平方米。清光緒年間,陜西商人張朋久最先來龔灘開設鹽號,并于1806年修建“西秦會館”,作為同鄉人的聚會之所。因會館的建筑風格和一般寺觀廟宇大致相同,紅粉涂墻,所以當地人又稱之為“紅廟子”。會館四周有封火墻,外壁朱紅粉飾,館內地面以石板鋪就,大門臨街西開。內設正殿、偏殿、耳房、戲樓,雕梁畫棟,筒瓦覆頂,古樸雅致,是古鎮面積最大的古建筑。2009年,被重慶市人民政府公布為市級文物保護單位。

川主廟

川主廟位于古鎮中部,修建于清代。建筑面積約580平方米,磚木結構,坐東朝西,四合院布局,分為正殿、偏殿、戲臺等。川主廟是川渝地區特有的,李冰因為修建都江堰,善于治水,因此被人神化而奉為“川主”。烏江水急灘險,龔灘更是常有水患,修建川主廟是希望借李冰之神力變水患為水利。2009年,被重慶市人民政府公布為市級文物保護單位。

董家祠堂

董家祠堂與川主廟一墻之隔,修建于清嘉慶年間,是典型的四合院建筑,為董氏宗族合資修建的一所祠堂。很高的石門檻,里面為四合天井,正對面為正殿,均為古老木質框架。董家祠堂以前是董氏家族最高權威的凝聚地,比如是犯族規人的受罰地、商議大事的議事堂、歷代族長的靈位供奉地。

鯉魚跳龍門

離董家祠堂不遠處的鯉魚跳龍門是一塊天然巨石,鑲嵌于古墻之中,半邊露出墻外,魚的嘴、腮、鰭、尾都系天然形成,猶如一條正側身躍龍門的鯉魚。靠水而居的人們認為這是老天的恩賜,認為這條石鯉具有靈性。古鎮流傳:摸摸鯉魚頭,福氣跟著走;拍拍鯉魚背,長命又百歲;碰碰鯉魚尾,好運長相隨。很多要駕船出行的人都會到鯉魚跳龍門處祈求一路順風。

夏家院子

夏家院子位于靠近古鎮南門處。臺階陡長,庭院深深,隱秘通幽。背山面水,坐東朝西,視野開闊。屋基高于院壩0.8米,比廂房高,顯尊卑有序。門前曾懸大匾,贊夏家人才俊美。建筑整體風格樸素自然,是龔灘“院子”的典型代表。夏家有特色美食“夏家鰱魚”,曾在紀錄片《舌尖上的新年》播出。

第一關

第一關位于油坊路路口,關門內側有一碩大的刻石,上鐫雙鉤陰刻楷書“第一關”三字,是明代萬歷癸丑年(1613年)李德谷所題。當地佐縣衙門為了加強鹽業的管理,打壓私鹽的流通,在險要的地方用條石壘砌兩層石門,均設有厚大木門,白天憑牌出入,晚上有宵禁限時出入,在晚上只有更夫能自由進出。至今每天晚上,古鎮仍有更夫來來回回地打更,提醒居民注意防火。

三撫廟

三撫廟修建于清代,是為祭祀酉陽土司冉守忠以及同樣有德于民的思、播二州早先的田土司、楊土司而建。占地面積約200平方米,四合小院,坐東朝西,留存有正殿、過廳、廂房。正殿為木結構,面闊三間10.5米、進深三間7.2米、通高6米;殿前踏道5級,懸山頂,抬梁式梁架。2010年,被重慶市人民政府公布為市級文物保護單位。

文昌閣

緊鄰三撫廟的文昌閣供奉文昌帝君,中國有北孔子、南文昌之說,文昌帝君有兩位陪祀神“天聾、地啞”,代表“天機不可泄露,文人須謙卑少言”。文昌閣系木結構的三層六角式建筑,穿斗煩瑣縝密。有特色的是每層閣檐均有8條鯉魚,總共24條,代表我國的二十四節氣。靠水而居的龔灘人信奉魚神,認為是魚神的庇佑才有平順、溫飽的生活,魚躍龍門也是寒門學子最大的期望。

蠻王洞

蠻王洞位于龔灘烏江對岸的懸崖峭壁上,菱形溶洞,洞口有兩座古式木質建筑樓閣,一半在洞外,一半在洞內。僅有一條羊腸小道通往洞口,洞內一邊樓閣依形貼壁而建。洞內有清末龔灘詩人楊芝田寫的一首詩:“洞口森森樹色青,洞中樓閣半藏形。樓下大江東逝水,浪花翻處白如銀。”“蠻王”是古代巴國的一個部落酋長。公元前316年,秦將司馬錯滅掉巴國,巴子酋兄弟五人流入黔中。巴子酋率殘部逆烏江而上,到達龔灘后,遭到當地土著的強烈抗擊,巴子酋屢戰屢敗,被迫退守“蠻王洞”內,休養生息,并想方設法與土著接觸,將先進的農耕技術傳授給土著,巴子酋最終成為土家族的酋領。

【特產美食】

特產

龔灘香菌:龔灘夏季暴雨多,氣候較濕潤,一到夏季,山上的野生大腳菌瘋長,大腳菌含有豐富的維生素和蛋白質,營養價值高。

龔灘綠豆粉:純天然無添加的綠色食品,主要原料為大米、綠豆、青菜,講究泡、磨、烙、燙四道工藝。2016年,綠豆粉制作工序被列為重慶市級非物質文化遺產。

龔灘紅薯粉:傳統手工制作,紅薯粉晶瑩剔透,口感好,易于保存,可燉菜、燙火鍋。

酥食:是一種傳統小糕點。把糯米和大米經炒制磨成粉放入特定的磨具中制作而成。成品需要放在青菜葉里,讓其吸收青菜葉的香氣,吃起來綿軟不黏牙。

麻餅:類似于宮廷小吃沙琪瑪,做法講究,口感酥脆。先將糍粑切至條形曬干(這需一個多星期的時間),再翻炒核桃、花生、芝麻至香味溢出后盛起,將曬干的糍粑條用滾油炸酥,盛起備用,大火將鍋燒干后加入適量的水,加入白糖翻炒,當鍋中飄起陣陣糖香時加入糍粑條與炒好的核桃、花生、芝麻等反復翻炒,讓糖均勻地裹住食材,然后盛起放入模具中成型,最后切片打包。

美食

土家八大碗:八碗菜是燒白、風蘿卜豬蹄、烏江魚、香菌丸子、粉蒸排骨、紅薯粉燉土雞、夾沙肉、灌海椒。以前土家人辦酒席請客一般都是安排八人一桌,一桌八樣菜,所有菜品均用大土碗盛裝,土家八大碗由此得名。

烏江豆腐魚:原料最初以烏江野生河魚為主,后加入烏江豆腐。魚肉鮮美清香,豆腐雪白滑嫩,久煮不老,食之無渣,入口即化。

特色鹵豆干:是古鎮家家戶戶都會制作和售賣的豆干,制作需要九道工序。豆干口感綿密、軟硬適中。

鹽菜面:鹽菜(將青菜加入鹽后晾曬,曬干后放入土壇子密封好,可以存放一年,是佐菜佳品)加上臊子(豬肉制成,肥瘦比例搭配,加入作料炒制而成),調制成面湯湯底,是古鎮比較經典的面食。 |

龔灘古鎮,位于重慶市酉陽土家族苗族自治縣西部,地處酉陽縣、彭水縣和貴州省沿河縣三縣接合部,距離酉陽縣城70千米,彭水縣城60千米,貴州省沿河縣70千米(水路)。

龔灘古鎮,位于重慶市酉陽土家族苗族自治縣西部,地處酉陽縣、彭水縣和貴州省沿河縣三縣接合部,距離酉陽縣城70千米,彭水縣城60千米,貴州省沿河縣70千米(水路)。