|

【地區概況】

石柱土家族自治縣,隸屬重慶市。地處長江上游南岸、重慶東部、三峽庫區腹心,是以古代巴人為主體,與其他民族融合而成的土家族棲息地之一。東接湖北省恩施土家族苗族自治州利川市,南臨重慶市彭水苗族土家族自治縣,西南靠重慶市豐都縣,西北連重慶忠縣,北與重慶市萬州區接壤。總面積3014平方千米。石柱縣下轄3個街道、17個鎮、13個鄉。石柱土家族自治縣常住人口為389001人。

石柱土家族自治縣是國家全域旅游示范區、國家園林縣城、國家衛生縣城、全國農業綜合標準化示范縣、緊密型縣域醫療衛生共同體建設試點縣、革命文物保護利用片區分縣名單(第一批)、國家電子商務進農村綜合示范縣、“四好農村路”示范縣、國家森林康養基地(第一批)、深化農村公路管理養護體制改革試點地區。

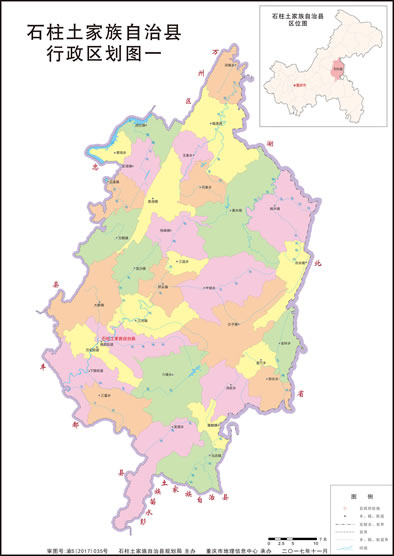

【行政區劃】

石柱縣轄3個街道、17個鎮、13個鄉:

街道:南賓街道、萬安街道、下路街道

鎮:西沱鎮、黃水鎮、悅崍鎮、臨溪鎮、馬武鎮、沙子鎮、王場鎮、沿溪鎮、龍沙鎮、魚池鎮、三河鎮、大歇鎮、橋頭鎮、萬朝鎮、冷水鎮、黃鶴鎮、楓木鎮

鄉:黎場鄉、三星鄉、六塘鄉、三益鄉、王家鄉、河嘴鄉、石家鄉、中益鄉、洗新鄉、龍潭鄉、新樂鄉、金鈴鄉、金竹鄉

【歷史沿革】

石柱,古為《禹貢》梁州之域。

西周、春秋時,屬巴國“南極黔涪”領地。

戰國時期,先后分屬楚黔中地、秦黔中郡。

秦至東漢年間,以境內七曜山為界,分屬巴郡、黔中郡和臨江縣(今重慶忠縣)、涪陵縣(今重慶彭水縣)。

三國至十六國成(漢)時期,屬涪陵郡涪陵縣。

南北朝宋時,縣地改屬巴郡。齊,屬巴郡臨江縣。梁,屬臨江郡。北周,初屬臨江郡,武帝保定初(561年),屬臨江地分置的南都郡源陽縣,建德四年(575年),屬南都郡源陽縣改名的懷德郡武寧縣(今萬縣武陵鎮)。

隋,屬臨州武寧縣。

唐武德二年(619年),分浦州(今重慶萬州區)之武寧縣西界地置南賓縣,為石柱建縣之始。

唐武德二年(619年),分浦州(今重慶萬州區)之武寧縣西界地置南賓縣,為石柱建縣之始。

五代十國、前蜀、后蜀循唐制。

北宋至明洪武十四年(1381年),循唐制,隸忠州。

南宋建炎三年(1129年),置石砫安撫司,馬定虎受封石砫安撫使,建立局勢機構,節制九溪十八峒。

元初,南賓縣設立為石砫軍民府,后升為石砫軍民宣撫司。元末,明玉珍據蜀,建立夏政權,改為石砫安撫司。

明洪武八年(1375年),置石砫宣撫司,隸重慶衛。十四年(1381年),撤銷南賓縣,改為南賓里。嘉靖四十二年(1563年),改隸夔州衛。天啟元年(1621年),石砫宣撫司升石柱宣慰司,隸夔州府(今重慶奉節縣)。

清順治十六年(1659年),石柱宣慰司隸川東道夔州府。乾隆二十二年(1757年),改土歸流,置石砫廳,仍隸夔州府。二十六年(1761年),升為石砫直隸廳,直隸四川省。

民國二年(1913年),改為石砫縣,隸川東道。民國二十四年(1935年),改隸四川省第八區行政督察專員公署。民國三十七年(1948年),改隸四川省第九行政區督察專員公署。1950年,設石砫縣,隸川東行署區涪陵專區。

1952年,隸四川省涪陵專區。1959年,石砫縣改為石柱縣。1984年,石柱縣更名石柱土家族自治縣,隸四川省涪陵地區。1988年,改隸四川省黔江地區。

1997年6月18日,設立重慶直轄市,下轄原重慶市、萬縣市、涪陵市和黔江地區,改隸重慶。

2000年7月,直隸重慶市。

【地理環境】

位置境域

石柱縣地處長江上游南岸、重慶東部、三峽庫區腹心。東接湖北省利川市,南臨重慶市彭水苗族土家族自治縣,西南靠重慶市豐都縣,西北連重慶忠縣,北與重慶市萬州區接壤。縣境南北長98.30千米,東西寬56.20千米,總面積3014平方千米。

地形地貌

按海拔高度分為中山、低山、丘陵3個地貌大區:海拔1000米以上為中山區,面積為1940.4平方公里,約占石柱縣幅員的64.4%;海拔在500米~1000米的為低山區,面積有885.1平方公里,約占石柱縣幅員的29.4%;海拔在500米以下的為丘陵區,面積為187平方公里,約占石柱縣幅員的6.2%。海拔相對高差1815.1米,最高點為黃水鎮大風堡(1934.1米),最低點為西沱鎮陶家壩(119米)。

氣候特征

石柱縣屬中亞熱帶濕潤季風區,氣候溫和,雨水充沛,四季分明,具有春早、夏長、秋短、冬遲特點。日照少,氣候垂直差異大,災害性天氣頻繁。年平均溫度16.5℃,極端高溫40.2℃,極端低溫-4.7℃。

【社會事業】

教育

石柱縣共有學校151所。其中,中等職業學校2所,普通中學20所,普通小學47所,幼兒園81所,特殊教育學校1所。普通高中招生4687人,在校生13483人,畢業生3749人,專任教師847人;普通初中招生5177人,在校生17021人,畢業生6396人,專任教師1503人;普通小學招生4082人,在校生27219人,畢業生5122人,專任教師2317人。

衛生

2019年8月,入選為緊密型縣域醫共體建設試點縣。

全縣共有各級各類醫療衛生機構380個。其中,市屬醫療機構1個,國家二級甲等綜合醫院1個、國家二級甲等中醫院1個,衛生健康綜合行政執法支隊、疾病預防控制中心、婦幼保健院各1個,直屬單位5個,民營醫院7個,社區衛生服務中心(站)5個,鄉鎮衛生院30個,村衛生室211個。全縣現有住院床位4820張,編制床位3407張,每千常住人口擁有床位8.8張。全縣共有衛生技術人員3179人,其中:執業(助理)醫師1360人,注冊護士1734人,全科執業(助理)醫師188人。常住人口中每千人擁有衛生技術人員8.2人。

【交通運輸】

公路

滬渝高速公路、滬渝南線高速公路(涪豐石高速公路)穿過石柱縣。

鐵路

渝利鐵路穿過并設石柱縣站、沙子站、黃水站。

水路

長江水道流經石柱縣境西北,縣城西出長江高家鎮港28公里、北出長江西沱港62公里。

【風景名勝】

黃水國家森林公園

重慶黃水國家森林公園主體位于長江上游地區、重慶石柱縣東北部的七曜山山原上,以黃水鎮為中心區域,是石柱旅游的核心景區。

黃水國家森林公園于1998年被國家林業局批準為國家級森林公園,區域總面積32441公頃,可游面積6000公頃,公園地處三峽庫區腹心地帶,是重慶國家級森林公園中區域面積最大、長江三峽黃金旅游線上唯一的土家少數民族旅游景區。

2017年12月20日,重慶黃水國家森林公園入選第三批“中國森林氧吧”。

黃水藥用植物園

黃水藥用植物園坐落在距渝東石柱縣黃水鎮一公里的南郊山丘杉樹灣旁邊。是一個融游覽、科研、生產、觀光、中藥材種植資源圃、中藥材標本陳列館為一體的綜合性、多功能園地。既是游樂休閑的好地方,又是增長見識的好去處。黃水藥用植物園是重慶市首個以“藥”為主題,集藥材種植加工、科研科普、旅游觀光為一體的綜合性、多功能生態旅游景點。景區于2007年正式對外開放,為重慶國家黃水森林公園重要組成部分。項目依托黃水森林公園,在滿足藥用植物園、中國黃連研發中心的整體功能性要求,以養生為特色。

大風堡原始森林風景區

大風堡原始森林風景區位于重慶市石柱土家族自治縣黃水國家森林公園, 有“綠色寶庫”之譽。其主峰海拔 1934 米 , 屬巫山山系七曜山余脈 , 群巒起伏 , 山嶺疊翠 , 溝壑縱橫 , 有“渝東仙境”之稱 , 是石柱縣最高峰和重慶市東部最高山峰 , 有“渝東第一峰”美譽。因常年大風吼鳴 , 山大惹人 , 樹大招風 , 大風起時 , 風起云涌 , 林濤陣陣 , 山風嗚嗚 , 故名 “大風堡”。大風堡坐落于黃水、官田、中益 3 鄉交界處 , 景區內有著名的“十二花園姊妹山”、小風堡、臥牛石、 油草河、摩天坡、三層巖、獅子巖及牛路口古蜀道、萬勝壩土家民居、新開寺遺址、大石橋、跳墩河、八角廟等自然人文景觀 20 余處。從“黃連之鄉”黃水鎮 , 沿 318 國道車行至涼水井 , 沿景區公路進入十二姊妹峰觀景臺 , 舉月望去 , 群山巍巍 , 山巒連綿 ,12 座神態各異的山峰 , 形如 12 位婀娜多姿的仙女 , 這就是景象萬千的“十二姊妹峰”。

千野草場

千野草場位于重慶市石柱縣西北部魚池鎮,景區面積6600公頃,海拔1000-1600米,氣候垂直差異大,是黃水國家森林公園的重點景區之一。

千野草場景區內資源豐富,集山、林、草、石、畜于一體,包含石芽、火棘、森林、草場四大特色資源,一派“天蒼蒼,野茫茫,風吹草低見牛羊”的南國草場風光。主要景點有火棘觀光園、群羊下山、跑馬場、觀江長廊、石景長城、森林天井、石芽石筍、石林畫廊等。

2016年8月31日,重慶石柱千野草場被評為4A級旅游景區。2016年09月16日,獲得重慶市文明旅游風景區提名獎。

萬壽山

萬壽山位于重慶市石柱縣城東部20公里處,萬壽山山頂面積2000平方米,最高海拔1490米。是以明末清初著名女將軍秦良玉(柱國光祿大夫、中軍都督府左都督、提督、總兵、鎮東將軍、太子太保、一品夫人、忠貞候)筑寨御敵古戰場為主的歷史文化景區。秦良玉是中國歷史上正史登陸的巾幗英雄,戰功卓著,北京四川營胡同是她三次北上勤王屯兵遺址。萬壽山山頂面積2000平方米,最高海拔1490米,奇峰突兀,山頂平闊,四周險峻。

2021年3月18日,重慶市旅游景區質量等級評定委員會發布公告,重慶石柱縣萬壽山景區正式確定為國家4A級旅游景區。

西沱古鎮

西沱古鎮是中國歷史文化名鎮,原名西界沱,古為“巴州之西界”,因地臨長江南岸回水沱而得名,北與忠縣石寶寨隔江相望。西沱古鎮云梯街有“萬里長江第一街”的美譽,是因鹽而興的古街道,沿線分布有生記客棧、張爺廟、萬天宮、上鹽店和下鹽店、二圣宮、禹王宮、食品站、永成商號等明、清、民國建筑遺址。西沱古鎮2003年被列為首批十大“中國歷史文化名鎮”,2008年被評為“巴渝新十二景”之一,2009年被評為“重慶市最具活力小城鎮”, 2015年入選長江三峽30個最佳旅游新景觀之一,2016年入選中央電視臺中文國際頻道《記住鄉愁》欄目拍攝地。

云中花都

“云中花都”位于重慶市石柱土家族自治縣冷水鎮八龍村,處處洋溢著現代生態農業觀光、休閑、度假園的氣息。云中花都處在齊耀山山脈,屬于原始森林地區,也是湖北進渝的第一首站。百業農為先,風情花中尋,山、水、果、林、花、菜六大元素貫穿農耕、農居、農村文化。讓春夏秋冬24節氣栩栩如生,展現在世人眼前。高海拔(海拔在1600米左右,整個園區就有200米左右的落差,每年夏天平均氣溫21.3°,冬天平均氣溫零下8°,冰凍期1個月,下雪期3個月)、高植被(植被覆蓋率達到90%)、高富氧(富氧離子含量3萬/立方米,是主城的10倍),讓云中花都集生產、生態、觀賞、休閑、度假于一體,自然資源與景區建設有機結合,經濟與社會兼顧,凸顯現代田園風光、重現古典園林氣派,確保春看牡丹遍山野,夏品百花競艷馨、秋采脆李滿山崗、冬賞彩葉染層林。既是現代農業觀光、浪漫田園體驗場;又是無垠花海休閑、風情小鎮度假;無論花前漫步、還是林間探幽,都使人身心愉悅,讓曲境探幽、森林沐浴、隔山對歌、臨湖撫琴、活躍身心、陶冶情操。園區面積3000畝,規劃“兩園兩區兩基地”,名特優新果園、煥彩體驗農園;花都禮賓園區、森林景觀園區;云中花卉基地、特色苗木基地。現已建成:森林景觀1700畝,果蔬采摘800畝,觀賞花卉500畝。園區配套設施完善,同時可容納1000余人就餐、800余人休閑、500余人露營、100余人住宿。

七曜山國家地質公園

七曜山地處重慶東南部,綿延千里,因山系中有七座高聳的山峰,似日、月、金、木、水、火、土七星而得名,是以七曜山侏羅山式褶皺構造為主體,以地貌景觀為主要地質遺跡的綜合性地質公園,園內分布七曜山景區、金鈴景區、馬盤溪景區,以及大小鍋圈地質遺跡保護區。2018年2月,國土資源部公布了擬授予的第八批國家地質公園資格名單,重慶石柱七曜山地質公園入選其中。

萬壽古寨

萬壽古寨以土家山寨與吊腳樓建筑為載體,歷時3年時間完成主體建筑。2013年初,土家特色餐飲、土家民俗歌舞表演、健身步游道開始行對外接待游客。萬壽古寨現已建成集“吃、住、行、游、購、娛”旅游六要素,寨內設有石柱土司文化陳列館、土家族民俗陳列館和土家族非物質文化遺產展示區,是重慶市第一家少數民族特色山寨,國家AAA(3A)級旅游景區。

銀杏堂

銀杏堂,坐落于河嘴鄉銀杏堂村盤龍山,素有“渝東名剎”之稱,為石柱佛教的祖庭,宗教地位極高,歷史上與著名的西南佛教祖庭梁平雙桂堂齊名,并稱“川東二堂”。銀杏堂是石柱境內規模最大的佛教建筑群,是典型的巴蜀山地寺廟建筑,大量使用石雕、木雕、壁畫、灰塑等建筑裝飾手法,襯托出佛寺的威嚴莊重。銀杏堂也是渝東南地區現存規模最大的清代佛教建筑群,整體結構保存完整,建筑裝飾精美,是川渝地區山地寺廟建筑的典型代表,具有重要的歷史、建筑、藝術價值,對研究渝東南地區的宗教文化、建筑文化等具有重要意義,1994年被列為縣級文物保護單位,2009年被列為重慶市級文物保護單位。

【名優特產】

石柱黃連

石柱黃連,重慶市石柱土家族自治縣特產,中國國家地理標志產品。

石柱黃連產于石柱縣黃水森林公園,也稱“黃水黃蓮”。為毛茛科黃連屬植物黃連Coptis chinensis Franch.,藥材商品為“味連”,系常用名貴中藥,石柱縣是黃蓮的原始產區、中國黃蓮之鄉,所產因品質優良,被確定為“國藥”“地道黃蓮”。

2004年10月10日,國家質檢總局對石柱黃連實施原產地域產品保護。

石柱莼菜

石柱莼菜,重慶市石柱土家族自治縣特產,全國農產品地理標志。

石柱莼菜葉表綠色,葉背淡暗紅色,漂浮于水面;晶瑩剔透的果膠包裹新芽、新葉、花蕾,果膠厚實,口感細嫩、清香爽口。

2015年7月22日,原中華人民共和國農業部批準對“石柱莼菜”實施國家農產品地理標志登記保護。

石柱辣椒

石柱辣椒,重慶市石柱土家族自治縣特產,全國農產品地理標志。全國十大名椒之一。

石柱縣辣椒種植歷史悠久,早在20世紀50年代就已成為出口產品。石柱辣椒顏色鮮艷,光澤好,辣味重,油份含量高,香味濃,果實皮薄肉厚,硬度高,籽粒少。

2016年11月2日,原中華人民共和國農業部批準對“石柱辣椒”實施國家農產品地理標志登記保護。

石柱蜂蜜

石柱縣中蜂養殖歷史悠久,是“中華蜜蜂之鄉”。創建 “石柱中華蜜蜂”地理商標,積極打造中益鄉蜜蜂特色小鎮。中蜂產業已覆蓋全縣33個鄉鎮(街道)、179個行政村,蜂農6879戶,飼養規模達11萬余群,年產值高達2.0億元。建成中華蜜蜂保種場2個、良繁場5個、中蜂養殖家庭農場36個、高品質蜂蜜溯源基地5個、蜂蜜加工企業2家。

土家鞋墊

土家鞋墊俗稱土家花襪墊,是一種具有代表性的挑花刺繡品。圖案有繡給友人的“八角回”、“四葉草”;繡給戀人的“紅豆花枝”、“龍鳳呈祥”;繡給丈夫的“萬字格”、“鴛鴦戲水”等等,是土家女子智慧和情感的結晶。

土家咂酒

土家咂酒源于隋末唐初,以糯米或高粱、玉米、小麥為原料發酵釀成,貯藏于瓦壇子,濃度低、味甘甜,用竹、麥、蘆管吸吮。土家咂酒是土家族人慶祝喜慶節日、歡迎貴賓的“喜慶酒”。

西蘭卡普

土家語“西蘭卡普”是一種土家織錦。1957年土家族織花能手精心制作的“開發山區”圖案的“西蘭卡普”,融會了傳統技藝,傾注了對黨、對新生活的熱愛,被選入中國工藝美術品展銷會,到東歐各國展出,獲得各國人民和專家的贊賞。

石柱“倒流水”豆腐干

“倒流水”豆腐干,“制作傳統、精于泉水、工藝講究”。 整個制作工藝要求步步到位,力求精細,主要精華還在于在流水鄉場邊上“水井灣”竹林山中有一龍洞泉水井,夏天冰冷刺骨,清涼爽口,在炎熱夏季凡路過此地行人便有涼爽之感,并喝上一口以解熱止渴,其水制成的豆腐干,味道獨特,品質細嫩,清香撲鼻,口感可佳。是食用和送親饋友的佳品,可切片、絲、丁熱炒、涼拌、燙用,或烤著吃都十分惹人喜愛。

都巴

“老深山”純天然都巴粉,又名蕨根粉,是用珍稀植物——野生蕨的根制作的淀粉。被人們譽為“黑色食品”,古人以“堆盤吹熟紫瑪瑙,入口嚼碎明琉璃”的詩句贊美。它不僅粘糯爽口,還有清熱解毒健脾開胃、潤肺止咳、防癌、降血壓之食療功效。是土家山寨的土家人招待貴賓和饋贈親友的上等佳味。

椒鹽洋芋

將洋芋刮皮洗凈,放在鍋里煮一煮,不等全熟撈起來,放進菜油,放在鍋里炕,翻來覆去將表皮炕得焦黃,再放進鹽,蒜末、辣椒粉,拌勻即可食用,微泛油光的土豆吃入口中卻不會覺得油膩,土豆的香味與佐料的香味混合在一起,真是松軟香甜。

土家陰米茶

每年冬季,土家山寨的農戶都將今年收成的糯米經過蒸、曬、搓、揉、陰等工序,陰干而成“陰米”,食用時,用油炒煮陰米,混上甜蜜的米糟,土家人還煮上幾個荷包蛋,起鍋即成“陰米茶”。陰米茶香氣濃郁,味道鮮美,工藝奇特,是渝東南武陵山區石柱土家山寨奇特的風味小吃,具有滋陰補腎、增進食欲的功效。

【榮譽稱號】

2007年,榮獲“全國綠色小康縣”稱號。

2007年,獲得“中國辣椒之鄉”、“中國辣椒百強縣(市)”稱號。

2008年,中藥材產業獲得“全國縣域產業集群競爭力百強”殊榮。

2010年,被中國調味品協會授予“中國調味品原輔料(辣椒)種植基地”。

2012年,衛生部、國家中醫藥管理局授予石柱縣“全國農村中醫藥先進單位”。

2015年,被評為國家級出口莼菜質量安全示范區。

2016年,被評為“全國綠化模范縣”。

2017年,石柱建設成為全國民族團結進步示范縣。

2017年,被評為國家級出口黃連質量安全示范區。

2017年,獲評“最美中國旅游目的地城市”“重慶市避暑休閑首選地”“中國康養美食之鄉”稱號。

2017年,榮獲“中國森林氧吧”稱號。

2016年10月11日,入選全國農業綜合標準化示范縣。

2019年9月2日,入選緊密型縣域醫療衛生共同體建設試點縣。

2019年3月6日,石柱土家族自治縣入選革命文物保護利用片區分縣名單(第一批)。

2019年7月,榮獲2019年“中國天然氧吧”。8月,榮獲“中國(重慶)氣候旅游目的地”。

2019年8月23日,入選國家電子商務進農村綜合示范縣。

2019年9月20日,石柱土家族自治縣獲全國脫貧攻堅組織創新獎。

2019年11月,被命名為“四好農村路”全國示范縣。

2020年1月22日,被住房和城鄉建設部命名為國家園林縣城。

2020年6月,入選國家森林康養基地(第一批)名單。

2020年6月30日,入選“第二批革命文物保護利用片區分縣名單”。

2020年7月29日,入選2017-2019周期國家衛生縣城。

2020年9月29日,被交通運輸部、財政部確定為“深化農村公路管理養護體制改革試點縣”。

2020年11月,被評為重慶市第七屆雙擁模范城(縣)。

2020年12月2日,第二批國家全域旅游示范區。 |

唐武德二年(619年),分浦州(今重慶萬州區)之武寧縣西界地置南賓縣,為石柱建縣之始。

唐武德二年(619年),分浦州(今重慶萬州區)之武寧縣西界地置南賓縣,為石柱建縣之始。