|

【地區概況】

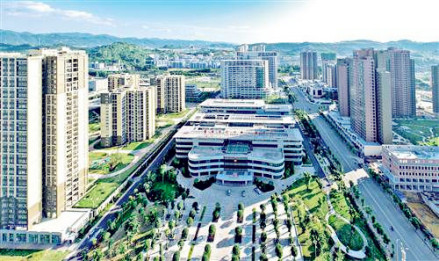

合川,重慶市下轄區,重慶大都市區內,位于長江上游地區,重慶西北部。合川區是重慶六大衛星城市,是重慶主城都市區重要戰略支點城市,地處重慶三環,毗鄰兩江新區,是中歐班列(重慶)入渝第一站,位于成渝地區雙城經濟圈地帶,全區面積2344平方公里,轄7個街道辦事處、23個鎮,合川區常住人口1245294人。

合川區,是巴文化的發源地之一,境內有釣魚城、淶灘古鎮等著名歷史文化古跡,周敦頤、張森楷、盧作孚、陶行知等歷代名人曾在此授教創業,是新中國第一位少年英雄劉文學的故鄉。重慶通往陜西、甘肅等地的交通要道和渝西北、川東北的交通樞紐,三江匯流,煤炭、巖鹽、天然氣、鍶礦和石灰石儲量豐富,中西部最大的玻璃生產基地,被譽為“東方麥加城,上帝折鞭處”,并以“合川桃片”聞名全國。2018年10月22日,入選2018年全國農村一二三產業融合發展先導區創建名單。

【行政區劃】

合川區轄7個街道、23個鎮:

街道:合陽城街道、釣魚城街道、南津街街道、云門街道、大石街道、草街街道、鹽井街道

鎮:錢塘鎮、沙魚鎮、官渡鎮、淶灘鎮、龍市鎮、肖家鎮、古樓鎮、三廟鎮、燕窩鎮、二郎鎮、龍鳳鎮、太和鎮、隆興鎮、銅溪鎮、渭沱鎮、雙鳳鎮、獅灘鎮、清平鎮、土場鎮、小沔鎮、三匯鎮、香龍鎮、雙槐鎮

【歷史沿革】

合川古名墊江(原為褺江,取嘉、涪二江在城北鴨咀的匯合之水如衣重疊之意,《漢書·地理志》誤記為墊江并沿襲至今)。

合川在巴人入川前是濮族人主要居住地;合川古城邑“巴子城”(今城區銅梁山下)曾是巴國別都。

秦惠文王十一年(前314年),始設墊江縣,縣域轄今合川、武勝、銅梁、安岳、岳池縣地,隸屬巴郡,治所在今合川。

西漢元始二年(2年),仍為墊江縣,縣域轄今合川、武勝、銅梁、大足及安岳、潼南縣一部分,縣治在今合川區合陽鎮,仍隸屬于巴郡。東漢建安六年(201年),改屬益州巴西郡。

蜀漢建興十五年(237年),改屬益州巴郡。

東晉義熙元年(405年)改屬巴州。義熙八年(413年)改屬巴郡。

南朝宋元嘉年間(424年-453年),置東宕渠郡,屬梁州,郡治今合陽鎮。宕渠名源于宕渠水(今渠江)。東宕渠郡下轄1縣宕渠縣。齊建元年間(479年-482年),因貴州的僚人遷徙進入嘉陵江、渠江流域,東宕渠郡改為東宕渠僚郡,屬梁州,郡治仍在今合陽鎮。東宕渠僚郡下轄3縣:宕渠縣、平州縣、漢初縣。梁大同年間(535年-545年),東宕渠僚郡分置新興郡,平州縣、漢初縣劃出,只轄宕渠縣。太清四年(550年),東宕渠僚郡復名東宕渠郡。

南朝宋元嘉年間(424年-453年),置東宕渠郡,屬梁州,郡治今合陽鎮。宕渠名源于宕渠水(今渠江)。東宕渠郡下轄1縣宕渠縣。齊建元年間(479年-482年),因貴州的僚人遷徙進入嘉陵江、渠江流域,東宕渠郡改為東宕渠僚郡,屬梁州,郡治仍在今合陽鎮。東宕渠僚郡下轄3縣:宕渠縣、平州縣、漢初縣。梁大同年間(535年-545年),東宕渠僚郡分置新興郡,平州縣、漢初縣劃出,只轄宕渠縣。太清四年(550年),東宕渠僚郡復名東宕渠郡。

西魏恭帝三年(556年),置合州,因涪江與嘉陵江匯流而得名,州治在今合陽鎮,合州轄4郡7縣:墊江(原東宕渠郡)、清居(原新興郡)、東遂寧、懷化4郡及郡屬石鏡(合川)、漢初(武勝)、清居(南充市南)、方義(遂寧城區)、德陽(遂寧市中區東南)、長江(蓬溪)、始興(潼南)7縣。

隋初,撤銷墊江郡。隋開皇十八年(598年)年,合州更名涪州。開皇年間,設赤水縣,隸屬于涪州。大業三年(607年)又改名涪陵郡,轄3縣:石鏡縣、漢初縣、赤水縣。

唐武德元年(618年)復名合州,隸屬于劍南道。天寶元年(742年),改名巴川郡。乾元初年(758年),復名合州。合州轄六縣:石鏡縣、漢初縣、赤水縣、新明縣、銅梁縣、巴川縣。

宋乾德三年(965年),改石鏡縣為石照縣,隸屬于潼川府路合州巴川郡。熙寧四年(1071年)赤水縣并入銅梁縣。熙寧七年(1074年)復設赤水縣。淳佑三年(1243年)為抗蒙古兵,在州城之東5公里的釣魚山筑新城,州治所遷居釣魚城。

宋末,蒙古軍隊大舉南侵。南宋開慶元年(1259年)2月,蒙古軍隊在潼川府路合州(今合川區)正式打響釣魚城之戰。7月,在戰斗中被稱為“上帝之鞭”的元憲宗蒙哥被流彈擊中身亡,此后歐亞各戰場蒙古眾王回師爭奪汗位,使得南宋王朝延續20年,甚至改變了歐亞戰場的格局。合川釣魚城直到祥興二年(1279年)正月才被占領。釣魚城保衛戰長逾36年,寫下了中外戰爭史上罕見的以弱勝強的戰例,因此被歐洲人譽為“東方麥加城”、“上帝折鞭處”。

宋末,蒙古軍隊大舉南侵。南宋開慶元年(1259年)2月,蒙古軍隊在潼川府路合州(今合川區)正式打響釣魚城之戰。7月,在戰斗中被稱為“上帝之鞭”的元憲宗蒙哥被流彈擊中身亡,此后歐亞各戰場蒙古眾王回師爭奪汗位,使得南宋王朝延續20年,甚至改變了歐亞戰場的格局。合川釣魚城直到祥興二年(1279年)正月才被占領。釣魚城保衛戰長逾36年,寫下了中外戰爭史上罕見的以弱勝強的戰例,因此被歐洲人譽為“東方麥加城”、“上帝折鞭處”。

元至元十六年(1279年)元月,宋將王立以城降,合州和石照縣復還舊治。至元二十年(1283年)撤潼川路。合州為散郡,赤水縣并入石照縣。元至元二十二年(1285年),合州改屬四川等處行中書省重慶路。

明洪武初年(1368年),州治石照縣并入合州,隸屬于四川承宣布政使司重慶府。以后,合州轄縣陸續劃出,至1728年成為不再轄縣的單州,屬四川省重慶府管轄。

民國二年(1913年),合州改名合川縣。

1950年,合川縣屬川東行署壁山專員公署轄。

1951年,壁山專區更名江津專區,合川縣屬四川省江津專區轄。

1952年4月,劃出合川縣城關區增設合川市。

1958年1月,經國務院批復,合川市建置撤銷,原合川市所轄地域改為合川縣城關鎮。

1981年,四川省江津地區更名為永川地區。

1983年3月,撤銷永川地區,將原永川地區8縣劃入四川省重慶市,合川縣屬重慶市轄。

1992年8月4日,民政部(民行批[1992]89號)批復同意撤銷合川縣,設立縣級合川市。

1997年,重慶恢復中央直轄市,合川隸屬于重慶直轄市。

2000年6月26日,重慶市人民政府(渝府[2000]131號)批準同意合川市人民政府駐地由合陽城蘇家街31號遷至南津街中南村。

【地理環境】

位置

合川區,位于長江上游地區,重慶西北部,距重慶主城九區56公里。東鄰渝北區,南靠北碚區、璧山區,西連銅梁區、潼南區,北接華鎣市、岳池縣、武勝縣、蓬溪縣。東西寬69公里,南北距58公里,合川區幅員面積2344平方公里。

地貌

合川地處川中丘陵和川東平行嶺谷的交接地帶,地形全境地貌大致分為平行嶺谷和平緩丘陵兩大類型。出露地層從老至新有古生界二疊系、中生界三疊系和侏羅系、新生界第四系。其中,以侏羅系分布面積最寬,占合川區幅員面積四分之三以上。侏羅系中又以沙溪廟組面積最大,達1664.03平方公里,占幅員面積的70.62%。合川區太和鎮馬門溪還挖掘出了世界上最大、最完整的恐龍化石“馬門溪龍”。地質構造屬新華夏系構造體系,全境有兩種地質構造類型:境東及東南部屬重慶平型嶺谷區華鎣山復式背斜褶斷帶,其余的大部分地區屬渝西褶帶龍女寺半環狀構造區。

合川區地貌因受地質構造和巖性的制約,東、北、西三面地勢較高,南面地勢較低。東為華鎣山脈,西為龍多山脈。境內最高峰位于三匯鎮白巖頭,海拔高度1284.2米;次高點位于西部龍多山,海拔高度619.7米;最低點位于南面的草街街道嘉陵江邊,海拔高度185米,大部分地區在250~400米之間。平行嶺谷在境內東南邊緣,地形以丘陵為主,沿江岸多平壩。

水文

合川境內河道屬長江流域,最大河流為嘉陵江,長89.5公里,流域面積1040.6平方公里,主要支流有涪江、渠江、南溪河、柏水溪、大蟠溪、玉龍河等。

【社會事業】

教育事業

合川區各級各類學校315所,教師16289人,在校生257140人。其中在合普通高等院校7所,教師4130人,在校生91736人,招生29716人,畢業生21305人;中等職業學校4所,教師662人,在校生8948人,招生3528人,畢業生2254人;普通高中9所,教師2575人,在校生19268人,招生6767人,畢業生6367人;普通初中25所,教師2032人,在校生39331人,招生15038人,畢業生10250人;普通小學110所,教師4127人,在校生68345人,招生10089人,畢業生14143人;學前教育機構158個,教師2712人,在校幼兒29317人,招生8705人,畢業生9872人。小學學齡兒童毛入學率100%,初中毛入學率100%,高考上線率99.8%。

醫療衛生

合川區有各類衛生機構893個,其中疾病預防控制中心1個,衛生院24個。實有開放床位6938張,擁有衛生技術人員7200人,擁有執業醫師(含助理)2819人,擁有注冊護士3301人。全年出生人口11763人,出生率7.7%,已婚育齡婦女22.30萬人,出生性別比103.09%。

文化事業

合川區有公共圖書館1個、藏書33.4萬冊,檔案館1個,博物館2個,專業型文化社會團體13個,烈士陵園、紀念館3個,電影院5個,群眾文化活動室417個,群眾文化活動場館3個,文物藏品2195件,鎮街文化站個數30個,區級以上文物及文化保護單位71個。廣播覆蓋率99.3%,電視覆蓋率99.3%,有線電視覆蓋率95.0%。美術館新館完成主體工程。釣魚城范家堰南宋衙署遺址獲評2018年度全國十大考古新發現,龍游寺遺址等6處文物獲批市級文物保護單位,合川峽硯在北京世園會“重慶日”展示。

2022年5月,《巴蜀文化旅游走廊建設規劃》發布,該區被納入巴蜀文化旅游走廊的規劃范圍。

【交通運輸】

重慶合川是渝西北、川東北的交通樞紐和重要的物資集散地,也是重慶通往四川、陜西、甘肅等地的交通要道和經濟走廊。

公路

國家高速G75蘭海高速公路,212國道,重慶至廣安高速公路。

建有涪江一橋、合州大橋(涪江二橋)、涪江三橋、涪江四橋,涪江五橋(規劃)合陽嘉陵江大橋、南屏嘉陵江大橋。

鐵路

襄渝鐵路,遂渝鐵路,遂渝鐵路復線,蘭渝鐵路,襄渝鐵路復線。合川站有動車前往各大中城市。

航運

內河航道里程248公里,客運渡口137個,現狀港口碼頭16個,生產性泊位17個。

【風景名勝】

合川釣魚城

釣魚城,原為釣魚山,位于重慶市合川區城東北5千米、嘉陵江南岸的釣魚山上,距重慶市主城區68千米。其地當嘉陵江、渠江、涪江之口,控扼三江,自古為“巴蜀要津”。

釣魚城總面積2.5平方千米,整個山頂東西長1596米,南北寬960米,三山聳峙,三江匯流,山水相擁。主要景觀有城門、城墻、皇宮、武道衙門、步軍營、水軍碼頭等遺址,有釣魚臺、護國寺、懸佛寺、千佛石窟、皇洞、天泉洞、飛檐洞等名勝古跡,還有元、明、清三代遺留的大量詩賦辭章、浮雕碑刻。

1961年,釣魚城被列為四川省重點文物保護單位。1996年11月20日,中華人民共和國國務院公布釣魚城古戰場遺址為第四批全國重點文物保護單位。2016年5月,合川釣魚城當選重慶十大文化符號。2020年11月18日,重慶合川釣魚城古戰場遺址當選“巴蜀文化旅游走廊新地標”。

淶灘古鎮

淶灘古鎮始建于晚唐時期,興盛于宋代。早在1956年,淶灘古鎮因有晚唐石刻,宋代古鎮、清代民居及大量完整而又相對集中的文物古跡被公布為四川省重點文物保護單位。2003年11月,淶灘鎮被評為第一批國家歷史文化名鎮。2015年6月,淶灘古鎮被評為國家4A級景區。

淶灘古鎮境內淶灘甕城為石筑古翁城的代表作,整個甕城呈半圓形,長約40米,半徑約為30米,設有八道城門。甕城建于同治元年(1862年)。小寨門旁有清代修建的文昌宮戲樓。整個戲樓呈四合院建筑,布局嚴謹。

文峰古街

文峰古街處于涪江一橋與嘉陵江南屏大橋間濱江帶,與合川北城商業中心一橋相通,與國家級風景名勝區——釣魚城一橋相連;文峰古街背倚合川行政中心區和南城高尚住宅區構成的南部新城;文峰古街總占地面積約500畝,總建筑面積約25萬平方米,總綠地率33.7%,其中仿古商業街區5萬平方米。2014年合川區文峰古街正式被國家旅游局批準為國家AAA(3A)風景名勝區。

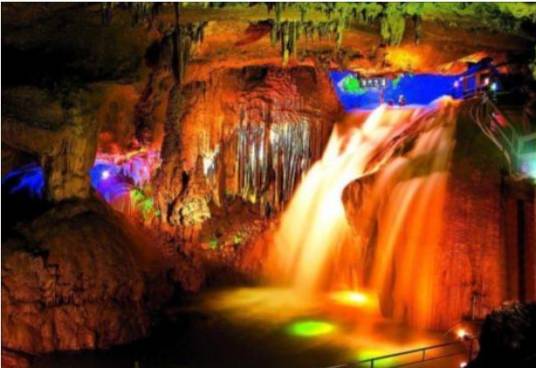

水波洞

水波洞位于重慶北部合川區鹽井鎮,地處嘉陵江小三峽的瀝鼻峽口,縉云山脈尾端與巴岳山脈尾端之間,南臨縉云山,北靠釣魚城。

水波洞是小三峽國家級自然風景區的組成部分,離合川城區17公里,距重慶71公里,嘉陵江、渝南212國道線橫穿山腳而過,鄉鎮公路與偷南國道相連直通洞口,水陸交通極為方便。水波洞及其周邊環境優雅,風景宜人,是居家旅游、團體聚會、旅游療養、消夏避暑的好去處。

【地方特產】

合川醬油

“合川牌”醬油創始于光緒年間,最初由合川人戴大成在外孝義街開辦大成醬園作坊,生產“口茉醬油”。接著江北人鄒甫臣在北門外三步梯,開設民利權醬園作坊,生產“珍品醬油”。民國21年,民利權的珍品醬油,在四川省物展會上榮獲優質醬油銀質獎章和獎狀。解放后,1956年3家私營醬國廠合并成立合川市公私合營醬園廠。1982年在永川地區同行業評比中榮獲優質醬油稱號。1985年1月在重慶市同行業評比中榮獲重慶優質食品稱號。同年4月,在全國醬油評比中以97.5最高分名列前茅,榮獲中商部優質產品獎。

合川米粉

用豬肉、雞肉、羊肉、羊雜、牛肉等做臊子的米粉,是合川人早餐的主選飲食。

雞肉抄手

雞肉抄手起源于合川,已有80年的歷史,雞肉抄手因其餡心細嫩、湯汁鮮美、面皮潔白、軟而不絨、油而不膩。重慶市政府1999年命名為“重慶名特風味小吃”,2001年被國內貿易局授予“雞肉抄手中國名點”稱號,在第三、四、五屆中國美食節中均獲得“名小吃”稱號。

合川桃片

合川桃片為中國傳統名特產,距今已有150年歷史。主要原料為糯米、白糖、桃仁加工、燉爛、切片、包裝等10多道工序精制而成。特點為粉質細潤,綿軟,片薄,撕開似“喬牌”卷裹不爛,色潔白,味香甜,突出濃郁的桃仁。椒鹽桃片色澤微黃,酥脆,有甜、咸、麻味。

合川肉片

以地名為菜名的“合川肉片”系合川地方菜肴,至今已有一百多年歷史。“合川肉片”呈橘紅色,甜酸帶辣,外脆里嫩,很有四川風味,漸漸地成為合川以至四川菜系中的風味菜肴,并在全國廣泛流傳,頗有影響。合川肉片色呈金黃,外酥內嫩,麻辣適中,營養豐富,老少皆宜,是出差旅游,招待貴賓,饋贈親友的名特精品,被列入中國名菜譜。

|

南朝宋元嘉年間(424年-453年),置東宕渠郡,屬梁州,郡治今合陽鎮。宕渠名源于宕渠水(今渠江)。東宕渠郡下轄1縣宕渠縣。齊建元年間(479年-482年),因貴州的僚人遷徙進入嘉陵江、渠江流域,東宕渠郡改為東宕渠僚郡,屬梁州,郡治仍在今合陽鎮。東宕渠僚郡下轄3縣:宕渠縣、平州縣、漢初縣。梁大同年間(535年-545年),東宕渠僚郡分置新興郡,平州縣、漢初縣劃出,只轄宕渠縣。太清四年(550年),東宕渠僚郡復名東宕渠郡。

南朝宋元嘉年間(424年-453年),置東宕渠郡,屬梁州,郡治今合陽鎮。宕渠名源于宕渠水(今渠江)。東宕渠郡下轄1縣宕渠縣。齊建元年間(479年-482年),因貴州的僚人遷徙進入嘉陵江、渠江流域,東宕渠郡改為東宕渠僚郡,屬梁州,郡治仍在今合陽鎮。東宕渠僚郡下轄3縣:宕渠縣、平州縣、漢初縣。梁大同年間(535年-545年),東宕渠僚郡分置新興郡,平州縣、漢初縣劃出,只轄宕渠縣。太清四年(550年),東宕渠僚郡復名東宕渠郡。 宋末,蒙古軍隊大舉南侵。南宋開慶元年(1259年)2月,蒙古軍隊在潼川府路合州(今合川區)正式打響釣魚城之戰。7月,在戰斗中被稱為“上帝之鞭”的元憲宗蒙哥被流彈擊中身亡,此后歐亞各戰場蒙古眾王回師爭奪汗位,使得南宋王朝延續20年,甚至改變了歐亞戰場的格局。合川釣魚城直到祥興二年(1279年)正月才被占領。釣魚城保衛戰長逾36年,寫下了中外戰爭史上罕見的以弱勝強的戰例,因此被歐洲人譽為“東方麥加城”、“上帝折鞭處”。

宋末,蒙古軍隊大舉南侵。南宋開慶元年(1259年)2月,蒙古軍隊在潼川府路合州(今合川區)正式打響釣魚城之戰。7月,在戰斗中被稱為“上帝之鞭”的元憲宗蒙哥被流彈擊中身亡,此后歐亞各戰場蒙古眾王回師爭奪汗位,使得南宋王朝延續20年,甚至改變了歐亞戰場的格局。合川釣魚城直到祥興二年(1279年)正月才被占領。釣魚城保衛戰長逾36年,寫下了中外戰爭史上罕見的以弱勝強的戰例,因此被歐洲人譽為“東方麥加城”、“上帝折鞭處”。