|

【地區概況】

巫溪縣位于重慶市東北部,處大巴山東段南麓,是典型的山區農業縣。巫溪縣地處渝陜鄂三省交界,東連湖北省神農架林區、竹溪縣,南接奉節縣、巫山縣,西臨開州區、云陽縣,北與城口縣和陜西省鎮坪縣接壤。巫溪縣總面積4030平方公里。巫溪縣常住人口38.08萬人。

“天地靈巫,融水匯溪”。巫溪由此得名,古稱“上古鹽都”,今譽“峽郡桃源”。是國家鄉村振興重點幫扶縣、國家重點生態功能縣、三峽庫區移民縣,獲“全國文明城市”“國家衛生縣城”“國家園林縣城”“中國人居環境范例獎”“全國森林旅游示范縣”“全國藥材生產紅旗縣”等殊榮,為長江三峽“黃金三角”文旅協同發展示范區。

【行政區劃】

巫溪縣轄2個街道、19個鎮、11個鄉:

街道:柏楊街道、寧河街道

鎮:城廂鎮、鳳凰鎮、寧廠鎮、上磺鎮、古路鎮、文峰鎮、徐家鎮、白鹿鎮、尖山鎮、下堡鎮、峰靈鎮、塘坊鎮、朝陽鎮、田壩鎮、通城鎮、土城鎮、蒲蓮鎮、菱角鎮、紅池壩鎮

鄉:勝利鄉、大河鄉、天星鄉、長桂鄉、魚鱗鄉、烏龍鄉、花臺鄉、蘭英鄉、雙陽鄉、中梁鄉、天元鄉

【歷史沿革】

巫溪縣自東漢建縣以來,曾設縣、郡、監、州的建制,名稱先后為北井縣、始寧郡、永昌郡、大寧監、大寧州、大寧縣、巫溪縣等。

先秦時期,巫溪縣先后屬巫咸國、巫臷國。夏商周屬庸國魚邑,魚邑并于楚之后,歸屬巫郡。戰國時期(公元前277年),秦取楚巫郡歸于黔中郡,設立巫縣,縣域包括巫山、巫溪。

秦統一六國后,推行郡縣制,巫溪縣屬黔中郡巫縣。

西漢,巫溪縣屬南郡巫縣。東漢建安15年(公元210年),巫縣分設北井縣,縣治在今巫溪縣城廂鎮;建安21年(公元216年),北井縣歸屬固陵郡(今奉節縣)。

三國時期,北井縣先后屬巴東郡(今奉節)、宜都郡(今宜昌)、建平郡(今巫山)管轄。

三國時期,北井縣先后屬巴東郡(今奉節)、宜都郡(今宜昌)、建平郡(今巫山)管轄。

西晉,北井縣先后屬巴東郡、建平都尉、建平郡管轄;東晉,北井縣建制未變。

南北朝時期,劉宋、南齊、梁朝、西魏時期,北井縣建制未變。北周初(公元557年至公元566年),在北井縣設始寧郡,后改稱永昌郡,郡治在今巫溪縣城廂鎮。天和3年(公元568年),北井縣并入大昌縣。

隋朝沿襲郡縣制。隋文帝開皇2年(公元582年),撤銷永昌郡,大昌縣屬信州總管府和巴東郡。

唐朝改郡縣制,增設道的建置,大昌縣屬山南東道所屬夔州(今奉節)管轄。

五代十國時期,廢置山南東道,于夔州設鎮江軍,后改成寧江軍,大昌縣屬之。

北宋設路,太宗端拱元年(公元988年),巫溪屬夔州路大寧監。監治在今巫溪縣城廂鎮。南宋,縣屬關系未變,仍歸大寧監。

元朝四川設行中書省(稱四川行省)。至元20年(公元1283年),大寧監升為大寧州,轄大昌、洵陽、平利、石泉、隆化等縣。元末(公元1361年),大寧州屬大夏農民政權夔州路。

明朝改“路”設“府”,大寧州屬重慶府。洪武9年(公元1376年),降大寧州為大寧縣,屬四川省承宣布政使司重慶府夔州路。洪武13年(公元1380年),改州為府,大寧縣屬夔州府,分大寧縣復設大昌縣。崇禎17年(公元1644年),張獻忠在四川建立大西農民政權,大寧縣屬之。

清朝在府、州、縣之上設“道”制。順治3年(公元1646年),李自成遺部賀珍和其子伯寧占據大寧抗清。康熙2年(公元1663年),伯寧受降之后,大寧縣始歸順清朝統治。康熙6年(公元1667年),撤大寧縣并入奉節縣。雍正7年(公元1729年),復設大寧縣,屬四川承宣布政使司川東道夔州府管轄。

清朝在府、州、縣之上設“道”制。順治3年(公元1646年),李自成遺部賀珍和其子伯寧占據大寧抗清。康熙2年(公元1663年),伯寧受降之后,大寧縣始歸順清朝統治。康熙6年(公元1667年),撤大寧縣并入奉節縣。雍正7年(公元1729年),復設大寧縣,屬四川承宣布政使司川東道夔州府管轄。

民國時,大寧縣隸屬川東道。民國3年(公元1914年),因縣名與山西省大寧縣同名,遂改名巫溪縣。

民國七年(1918年)十月,四川靖國軍總司令、四川督軍熊克武任顏為靖國軍第七師師長,駐防達縣。其時轄達縣、宣漢、開江、萬源、城口、開縣、云陽、奉節、巫溪、渠縣、營山、儀隴、蓬安、通江、南江、巴中、閬中、蒼溪、南部、鹽亭、昭化、廣元、劍閣、梓橦二十四縣。

民國6年至民國24年(公元1917年至公元1935年),巫溪縣被軍閥據為防區,先后屬豫鄂靖國聯軍、川軍、國民革命軍20軍和21軍防區。民國24年(公元1935年),結束防區制,巫溪縣屬四川省第九行政督察區(今萬州區)管轄。

1949年12月20日,巫溪縣人民政府成立,隸屬于西南行政區川東人民行政公署萬縣專區。1952年9月1日,恢復四川省建制,巫溪縣屬四川省萬縣專區。1968年6月,萬縣專區改稱萬縣地區;1993年,萬縣地區改設萬縣市,實行市管縣的行政體制。1997年3月,重慶直轄市成立,萬縣市改設重慶市萬州移民開發區,巫溪縣隨屬。2000年7月,巫溪縣由重慶市直接管轄。

【地理環境】

位置境域

巫溪縣位于長江上游地區、重慶東北部,在大巴山東段南麓。東接湖北省神農架林區、竹溪縣,南臨奉節縣、巫山縣,西與開州區、云陽縣接壤,北連城口縣和陜西省鎮坪縣。

地形地貌

巫溪縣地形以山地為主,屬于典型的中深切割中山地形,境內山大坡陡,立體地貌明顯,最低海拔139.4米,最高海拔2796.8米。

氣候特征

巫溪縣屬亞熱帶暖濕季風氣候區,四季分明,雨量充沛。低山河谷年平均氣溫18℃左右;山地年平均氣溫小于5℃。海拔每升高100米,年均溫下降0.65℃。氣溫最高在7、8月份,最低在1月份。多年平均降水量在1030~1950毫米之間。降水量9月最多,1月最少。低山河谷年均霜日11天,槽壩年均霜日40天,高山年均霜日大于100天。低山區日照多年平均1589小時,中山區多年平均1568.7小時,高山區多年平均1378小時。

【社會事業】

教育

巫溪縣共有普通高中教育學校4所,中等職業學校2所,普通初中16所,普通小學74所,幼兒園64所,特殊教育學校1所。高中階段教育毛入學率96.2%,小學學齡兒童凈入學率為99.36%。

2020年5月19日,巫溪縣入選2019年全國義務教育發展基本均衡縣(市、區)名單。

衛生

巫溪縣共有各級各類醫療衛生機構382個,其中,縣屬醫療機構4個,民營醫院9個,疾控中心1個,社區衛生服務中心(站)2個,鄉鎮衛生院30個,村衛生室256個。個體診所80個。醫療衛生機構床位數2614張。其中,縣屬醫療機構床位數1268張,民營醫院床位數421張,鄉鎮衛生院床位865張,社區衛生服務中心(站)60張。全縣共有醫療衛生機構衛生技術人員2313人。其中,執業醫師和執業助理醫師注冊人數為1056人,注冊護士注冊人數為1048人。

文體

巫溪縣共有博物館2個,文化館1個,文化站32個,公共圖書館1個,藝術表演團體18個。公共圖書館總藏量8.8萬冊、件,書架總長度0.2萬米。2023年末,全縣體育場地1779個,體育場地總面積111萬平方米,人均體育場地面積2.9平方米。

【風景名勝】

紅池壩國家森林公園

紅池壩國家森林公園地處巫溪縣西北角,距縣城53公里,是國家級森林公園、國家4A級景區、市級風景名勝區、市級旅游度假區。

紅池壩氣候條件獨特,天然景觀瑰麗,是春觀山花夏避暑、秋賞彩林冬戲雪的勝地。紅池壩有三大核心景觀:一是擁有全球最大的云中花海,其中核心構圖花海景觀1萬余畝,高山野生杜鵑等天然花卉景觀10萬余畝。4至10月,高山杜鵑、馬鞭草、百日草、假龍頭等100余種高山花卉爭相斗艷;二是中國南方最大的高山草場,草場覆蓋總面積16萬畝,被譽為“中國的新西蘭”;三是中國西南最大的觀雪勝地,積雪時間長達120余天,萬幸城、銀廠坪等景區的積雪厚度達50-80cm,最深超過1米,可謂“南國第一雪原”。

寧廠古鎮

寧廠古鎮位于重慶巫溪縣附近,是中國早期制鹽地之一。《華陽國志校補圖注》:"當虞夏之際,巫國以鹽業興",距今約5000年之久。天然鹽鹵泉自鎮北寶源山洞流出,從先秦鹽業興盛以來,寧廠古鎮因鹽設立監、州、縣,明清時成為中國十大鹽都之一。

寧廠古鎮是三峽地區古人類文明的發祥地和搖籃,堪稱世界的“上古鹽都”和世界手工作坊的“鼻祖”。在古鎮歷史上,曾多次爆發灶夫的起義。而正德三年(1508)爆發在這里的鹽場灶夫鄢本恕、廖慧起義,歷時5年,義軍達10萬,席卷西南地區六省市,比歐洲最早的工人起義早100多年,更應是世界工人運動之源流。

2010年,獲住房和城鄉建設部、國家文物局授予第五批“中國歷史文化名鎮”榮譽稱號。

陰條嶺自然保護區

陰條嶺自然保護區是神農架原始森林的余脈。保護區面積達12萬畝,其中原始森林8.7萬畝,為重慶市唯一一片原始森林,主峰陰條嶺海拔2796.8米,是重慶市最高點。植物種類達1500多種,有銀杏、珙桐、臘梅、崖柏、 紅豆杉等國家一級保護植物15種,以及金雕、白熊、白狐、金錢豹、小熊貓等300多種國家重點保護動物。被稱為"三峽第一園"。

2023年11月,國家林業和草原局公布《陸生野生動物重要棲息地名錄(第一批)》,重慶巫溪陰條嶺獸類及鳥類重要棲息地入選。

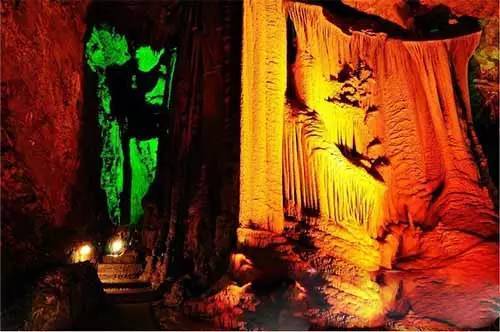

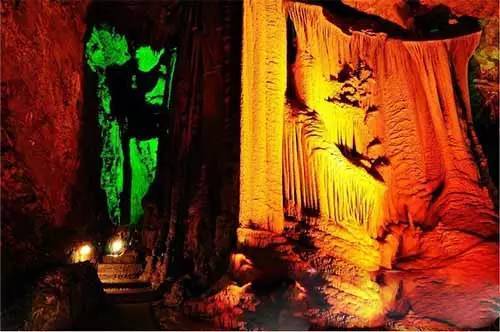

靈巫洞景區

靈巫洞景區是重慶市巫溪縣為實施“旅游興縣”戰略,高標準、大氣魄開發包裝的第一個旅游精品景區,位于大寧河風景名勝區上段。靈巫洞景區是大寧河除巫山小三峽外中上段景區的總稱,是奉節-巫溪-巫山“金三角”的三條主軸線之一,以景點密集、可游性強和自然、人文、民俗的和諧統一著稱,堪稱“百里畫廊”,有“天下第一溪”的美稱。

2022年10月,被確定為國家AAAA級旅游景區。

荊竹峽景區

荊竹峽景區位于大寧河上游荊竹峽內,全長7公里。先秦濮族巖棺群為市級重點文物保護單位,存巖棺24具。"漢風神谷“占地28畝,園區利用壁畫、雕塑、臉譜、聲像展播等手段著力彰顯遠古巫文化形態和內涵,并再現蔡倫式造紙術。

景區“蒼蒼兩崖間,闊窄容一葦”,兩岸懸巖對峙,峭壁如削;巖上羊腸古道,盤折崎嶇;四周高山荊竹滿山,滿目蒼翠,宛如畫屏。河西的重慶市級重點文物保護單位--荊竹壩先秦濮族巖棺群,現存巖棺24具,首尾相接,古人因何原因采用什么方式把這些整木剜造的木棺擱放到距河面300多米的巖縫中,至今仍是未解之謎。建于荊竹壩寬闊地帶的“漢風神谷”,占地28畝,古樸寧靜,曲水流觴,環境清奇素雅。園區利用壁畫、雕塑、臉譜、聲像展播等多種手段著力彰顯遠古巫文化形態和內涵,并再現蔡倫式造紙術。景區內吃、住、娛、購等要素配套,可以為游客提供全方位、高品位的服務。

【民俗風情】

飲食

中華人民共和國成立前,縣境農村大部分地區,以玉米、紅苕、馬鈴薯為主食,兼食蕎麥,喜食干飯,間吃稀粥,習慣一日三餐。中華人民共和國成立后,在70-80年代,主要供應大米,面粉降為粗糧,產米區農民終年食米。中高山地區農民多換米過年過節,平時主食玉米,少數富裕者亦常年食米。縣境內故老相傳有手工制作咸菜的習慣,每家必作,多者達30余壇,少則3-5壇。

民居

巫溪土著民居最為常見的有鑰匙頭、穝箕口、走馬轉角樓、四合天井等。

出行

清末及民國時期,富人出行常坐轎、坐滑竿、騎馬,一般人外出多步行。逢年過節,必走親訪友。同行時,客人走前,主人走后,長輩走前.晚輩走后,富者走前,窮者走后,男性走前,女性走后。聚餐時,長輩、富者上座,窮者、晚輩旁座,男左女右為尊。解放后,外出多為車船。凡步行,仍長者、客人在前,男女前后無分。宴席長者、客人首席,晚輩、主人次座。

民間娛樂

縣境內男女老少歷來喜愛娛樂活動。或觀看各種文藝演出,或參加田徑、球類、棋類競賽,或組織龍舞、獅舞、彩船活動,或收聽廣播,看電影、電視、錄像等。

生產習俗

主要有薅草鑼鼓、栽秧酒、撕包谷、絞篊節等。

婚嫁

清末,巫溪縣境婚姻多沿襲舊俗。男女婚嫁多由“父母之命,媒妁之言”而定。民國時期,婚嫁習俗與清末無大異,但“婚姻自由”、“文明結婚”的新思想逐漸為人們接受。1953年頒布新婚姻法,廢除封建婚姻制度,實行自由戀愛結婚,并提倡婚事新辦。

喪葬

春秋戰國時期,巫溪縣境內實行巖棺葬和土葬;秦至兩漢時代興巖墓葬;北周以后多為土葬。清末及民國時期,死者入葬禮儀較繁。解放后,政府提倡厚養薄葬,城鎮、機關單位,始實行火葬,有的火化后將骨灰盒葬于寧河兩岸巖壁上,銘碑以記。農村仍實行土葬。普遍設靈堂,送花圈祭幛,守夜,開追悼會,紀念死者安慰生者。

誕辰

清末和民國時期,誕辰禮儀分大壽、小壽、童壽3種。解放后,提倡移風易俗,政府提倡不作壽辰慶祝。80年代祝壽之風漸起。特別突出的是重視童壽,凡小孩生日到來,均要購買生日蛋糕、玩具、衣物等以表慶賀。

【榮譽稱號】

2004年4月,巫溪縣獲中華人民共和國商務部頒發的“綠色中藥出口基地”稱號。巫溪縣是全國第一個獲此稱號的縣級單位。

2004年9月,巫溪縣被中國園藝學會魔芋協會評為“全國魔芋種植重點基地縣”。

2012年1月,在北京舉行的“中國改革(2011)年會”上,巫溪縣以“基層社會管理創新的探索先行者”,喜獲“2011中國改革年度縣”榮譽稱號。

2013年1月,在海口市舉行的第二屆中國綠色生態農業發展論壇上,經評審委員會認定,巫溪縣被授予“中國綠色生態馬鈴薯之鄉”稱號。

2013年5月,全國綠化委員會正式授予巫溪縣為“全國綠化模范縣”榮譽稱號。

2019年5月18日,入選“2019中國最美縣域榜單”。

2020年7月10日,入選2020年電子商務進農村綜合示范縣名單。

2020年7月29日,入選2019年重新確認國家衛生鄉鎮(縣城)名單。

2020年11月,入選“第六屆全國文明城市城市”名單。

2021年9月8日,入選國家能源局綜合司整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點名單。 |

三國時期,北井縣先后屬巴東郡(今奉節)、宜都郡(今宜昌)、建平郡(今巫山)管轄。

三國時期,北井縣先后屬巴東郡(今奉節)、宜都郡(今宜昌)、建平郡(今巫山)管轄。 清朝在府、州、縣之上設“道”制。順治3年(公元1646年),李自成遺部賀珍和其子伯寧占據大寧抗清。康熙2年(公元1663年),伯寧受降之后,大寧縣始歸順清朝統治。康熙6年(公元1667年),撤大寧縣并入奉節縣。雍正7年(公元1729年),復設大寧縣,屬四川承宣布政使司川東道夔州府管轄。

清朝在府、州、縣之上設“道”制。順治3年(公元1646年),李自成遺部賀珍和其子伯寧占據大寧抗清。康熙2年(公元1663年),伯寧受降之后,大寧縣始歸順清朝統治。康熙6年(公元1667年),撤大寧縣并入奉節縣。雍正7年(公元1729年),復設大寧縣,屬四川承宣布政使司川東道夔州府管轄。